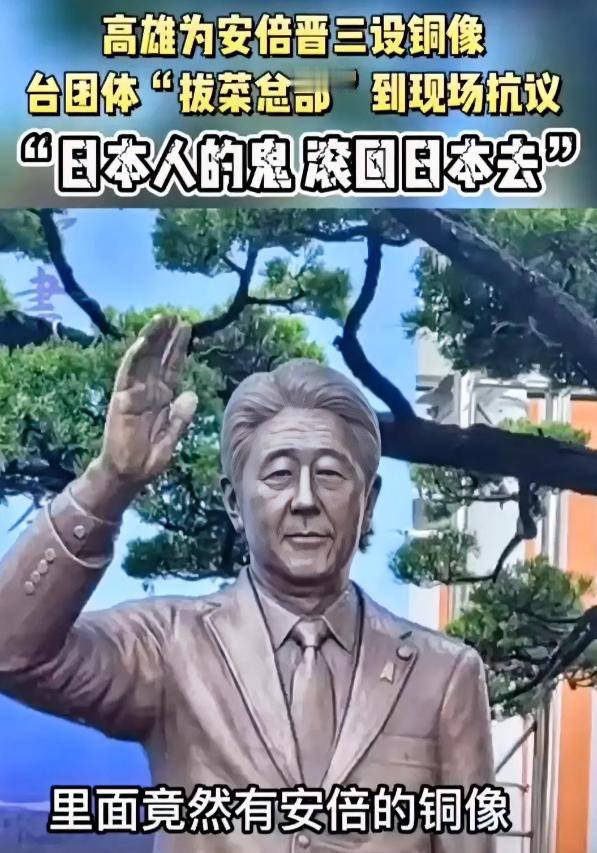

在台湾随处可见被推倒与被损毁的蒋介石雕像,与高雄市建造的不时有人来拜祭送花的安倍晋三铜像,形成鲜明对比! 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在台湾这座岛上,两尊铜像成了奇特的镜像:一边是被推倒、砸碎、油漆乱泼的蒋介石塑像,另一边是有人献花、鞠躬、拍照留念的安倍晋三铜像。 一个落满尘灰,一个光可鉴人。若只是路人甲路过,也许只会觉得这画面有点魔幻:同样是代表历史的人,命运却像南北极一样相反。 可在这座岛上,这可不只是雕像的问题,而是关于记忆、认同,还有谁在决定要记得什么、忘掉什么的故事。 要说清这一切,得从那段挥不去的日本影子讲起、日本人在台湾呆了整整五十年,不仅盖了房子、修了铁路,还在文化里种下了一棵根深的“日本化”树。 从语言、教育、礼仪到饮食习惯,几乎全都带着日式印,哪怕后来光复了,很多人心里那点“日本味”也没散干净,祖辈那一代被迫改日本姓,下一代读的是日文课本,再下一代看着日本动漫长大,说自己更像日本人,也不算夸张,于是,你就会看到今天岛上有那么一群人,他们对日本的情感不是普通的“喜欢”,而是一种身份上的依赖,甚至是一种文化避难。 这股心态,慢慢流进了政治,有人在演讲时谈“自由民主”,字里行间带着日本宪政的影子;有人推文化政策,偏偏最先扶植的是日企或日本基金会;更有人索性公开说,台湾“更像日本而不是中国”。 这些人中,不少家族往上数几代,确实跟日本殖民时期有些渊源。也难怪,有时候你会觉得,他们处理历史的方式,更像是在选择“靠谁生活”,而不是“该是谁的后代”。 再看看蒋介石那边的故事,就显得讽刺了,上世纪的台湾街头,几乎每个转角都立着他慈眉善目的铜像——那是当年政府规定的象征,一种权威的延续,可随着民主化浪潮滚过,那种“神像化”的崇拜逐渐变成了负担,人们开始重新谈论白色恐怖、二二八、戒严统治,这些过去被尘封的伤口被一一揭开。 于是,拆像成了一种仪式,像是在告诉历史:我们不想再跪着仰望谁。有人砸,有人拍照,有人拍手,这场“去威权”的行动在岛上蔓延开来。 但讽刺的是,就在蒋像被推倒的同一时期,安倍晋三的铜像却被立起来,地点在高雄,一尊崭新的铜像下总有人献花、点香、合十,像在纪念一位“恩人”。 安倍生前支持台湾、拉拢岛内政客、鼓吹“日台友好”,他遇刺后,这份“情感债”被岛内某些政治势力转化成了象征,他成了一个安全的投影——既不是殖民者,也不是独裁者,而是一种“日本式盟友”的幻象,雕像竖起来的那一刻,谁都明白,这不是艺术作品,而是政治宣言。 其实这两座铜像的命运并没有那么远。蒋介石的雕像被推翻,是政治清算的产物;安倍的铜像被竖立,则是另一种政治利用,一个被认为象征过去的压迫,一个被包装成“现代的友好”。 说到底,这都是“记忆的再分配”,谁该被纪念、谁该被遗忘,不是历史自己决定的,而是政治在操作记忆,铜像倒了,可以重铸;可如果一个社会的记忆被谁都能随意铸造,那才是更危险的事,历史该被讨论、被理解,而不是被祭拜或被抹去。你觉得呐?