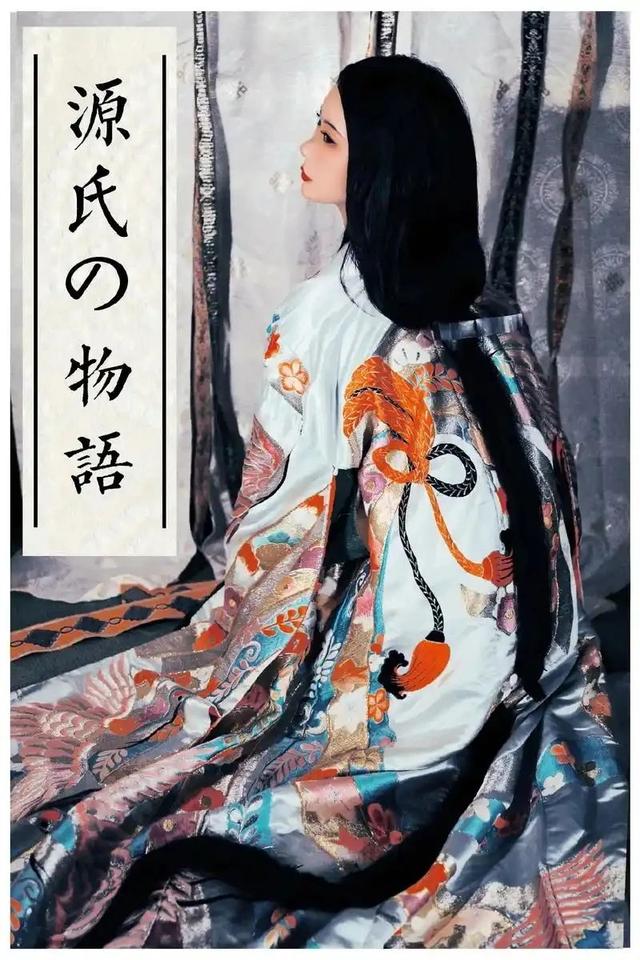

序言

在11世纪初的日本平安时代,紫式部创作的《源氏物语》不仅开创了世界文学史上第一部长篇小说的先河,更以其复杂的人物关系和细腻的心理描写震撼了后世读者。

其中,光源氏与紫姬的关系堪称全书最引人深思也最具争议的情感线索。这段关系经历了从"养女"到"情人"再到"母亲替代者"的三重转变,折射出平安时代贵族社会的伦理困境与人性幽微。

本文将剖析紫姬角色的这三个关键转折点,揭示这段畸形关系背后隐藏的文化密码与人性真相。

一、养女阶段:光源氏对"完美女性"的养成计划

紫姬初次登场时年仅十岁,是藤壶中宫的侄女,这个失去母亲的小女孩在偶然间被光源氏发现。

值得注意的是,光源氏对紫姬的"收养"绝非单纯的善举,而是带有明确目的性的情感投资。

当他看到这个与挚爱藤壶中宫相貌神似的小女孩时,内心独白揭示了他的真实动机:"此女长大后,必定姿色非凡。但愿我能活到那时,亲自将她培养成我所希望的那种女子。"

平安时代的贵族社会盛行"婿取婚"习俗,男性可以进入女性家中与其同居,待感情稳定后再正式确立关系。在这种文化背景下,光源氏将紫姬接到二条院抚养的行为,表面上是贵族对孤女的庇护,实质上却是对"理想妻子"的长期培养计划。

紫式部以细腻笔触描写了光源氏如何亲自指导紫姬的书法、音乐、诗歌等各项才艺,甚至过问她日常生活的方方面面。这种全方位的控制表面上充满关爱,实则剥夺了紫姬自主成长的空间。

从现代视角看,这种关系明显存在伦理问题:一个成年男性对未成年女孩的养成行为,本质上是一种情感操控的预谋。

光源氏在紫姬身上投射了自己对完美女性的全部幻想——她必须像藤壶中宫一样高贵美丽,但又不能像她那样可望不可即;她应当具备六条妃子的才情,却不能有如她那般强烈的嫉妒心。

紫姬在成长过程中不断内化这些期待,逐渐失去了发展独立人格的可能性。

尤为耐人寻味的是,紫姬对光源氏的情感依赖也在这一阶段形成。在失去生母后,光源氏成为她生活中唯一的依靠与权威。心理学上的"斯德哥尔摩综合征"在此隐约可见——受害者对施害者产生情感依赖。

紫姬对光源氏的顺从与崇拜,既是平安时代女性地位低下的社会产物,也是个体在不对等权力关系中的生存策略。

二、情人阶段:权力不对等关系中的"完美妻子"

当紫姬年满十四岁,光源氏终于将这位养女变成了自己的情人。这一转变在《源氏物语》中的描写颇具深意:"虽觉她尚显稚嫩,但已出落得亭亭玉立,便在某夜趁其不备成就了好事。"

这段文字中"趁其不备"四字,赤裸裸地揭示了这段关系中存在的强迫性质。在当代语境下,这无疑构成对未成年人的性侵害,但在平安时代的贵族社会,这种年龄差距巨大的婚姻并不罕见。

成为情人后的紫姬确实如光源氏所愿,展现出了"完美妻子"的特质:她美丽优雅,才艺出众;她宽容大度,对光源氏层出不穷的情人从不公开抱怨;她将二条院打理得井井有条,成为光源氏在政治风波中最温暖的避风港。

表面上看,光源氏的养成计划取得了巨大成功,但紫式部通过大量细节暗示了这种"完美"背后的代价。

紫姬的日记中曾透露:"每当大人(光源氏)前往他处留宿,我虽独自垂泪至天明,白日里却要强颜欢笑。"这种内外分裂的状态正是她在不对等关系中的生存之道。

她没有权利表达嫉妒,因为那会破坏她"理想妻子"的形象;她不能要求专一的爱情,因为那违背了当时贵族男性的特权。紫姬唯一能做的就是不断压抑自我,将痛苦转化为更加完美的表现。

值得注意的是,紫姬在这一阶段开始展现出某种微妙的主体性。她通过创作和歌婉转表达情感,在管理家务中建立自己的权威范围,甚至偶尔以生病为由对光源氏进行被动攻击。

这些细节显示,即使在被高度控制的关系中,人性寻求表达的冲动也无法完全扼杀。紫姬的悲剧在于,她的反抗始终停留在消极层面,无法突破时代与社会赋予她的角色限制。

光源氏对紫姬的态度同样充满矛盾。他一方面为拥有这样完美的伴侣而自豪,另一方面又因这种"完美"缺乏挑战性而逐渐感到乏味。当紫姬完全符合他的期待时,他反而开始怀念那些能给他带来情感波动的女性,如任性奔放的胧月夜。

这种心理揭示了人性中永恒的悖论:我们渴望控制,却又厌倦绝对服从;我们追求安全感,却又向往不可预测的激情。

三、母亲替代者阶段:角色反转与情感异化

紫姬与光源氏的关系呈现出一种令人心碎的错位——这位被光源氏亲手培养的完美女性,最终竟成为了他情感世界中的"母亲"。

这一转变绝非偶然,而是平安时代贵族情感结构的必然产物,也是紫姬在男权社会中的生存策略。

光源氏对紫姬的"养成",从一开始就带有强烈的补偿心理。失去母亲桐壶更衣的创伤,驱使他在紫姬身上寻找理想女性的投影。

因为藤壶长得像桐壶,紫姬又是藤壶的侄女,所以她们也应该是比较像的。

光源氏找紫姬,从本质上来说,就是找一个母亲的替代品。

他教导紫姬琴棋书画、礼仪风范,表面上是培养爱人,实则是重塑一个能够包容自己所有情感需求的母性存在。这种关系模式暴露了平安贵族男性对女性角色的双重期待——既要是激情的爱人,又要是无条件的母亲。

紫姬的"不嫉妒"并非天性使然,而是严酷的生存智慧。在允许男性多妻制的社会结构中,嫉妒只会加速女性的失宠与边缘化。

紫姬将嫉妒转化为更高明的"理解",实则是以情感压抑换取生存空间的可悲策略。

母亲是不会嫉妒儿子找情人的,而紫姬为光源氏安排情人住所、调解感情纠纷的举动,与母亲为儿子操持家务何其相似。

这种畸形的"母子关系"最终掏空了紫姬的生命力。当光源氏迎娶三宫时,紫姬表面上的宽容与内心的痛苦形成骇人对比。

法国女性主义学者波伏娃曾指出:"女人不是天生的,而是被塑造的。"

紫姬的悲剧在于,她不仅被光源氏塑造,最终还自我塑造成为压迫的维护者。

紫姬生命的最后阶段充满了象征意义。她在四十岁左右郁郁而终,这一年龄在平安时代已算老年。她的死亡不仅是个体生命的终结,也象征着光源氏情感世界的崩塌。

结语

紫姬角色的三重转变不仅是个人的命运轨迹,更是平安时代贵族社会的缩影。

在权力高度集中的宫廷环境中,情感很难脱离政治算计而独立存在。光源氏对紫姬的"养成",本质上是一种将情感对象物化的过程,反映了当时贵族男性将女性视为艺术品的审美倾向。

从现代视角批判,《源氏物语》中的这组关系确实存在明显的权力不对等和伦理问题。但我们也不能简单以当代标准苛责古人,而应理解这种畸形关系背后的历史文化语境。

《源氏物语》的伟大之处,正在于它既不美化也不简单谴责这种畸形关系,而是以惊人的心理洞察力呈现其全部复杂性。

紫姬从女儿到情人再到母亲替代者的转变过程,既是个体在权力结构中的异化轨迹,也是人类在情感中永恒挣扎的隐喻。

千年后的读者在震惊于其中伦理问题的同时,或许也能从中照见自己情感关系中的某些阴影——毕竟,权力与爱的纠葛,从未真正离开过人类的历史舞台。