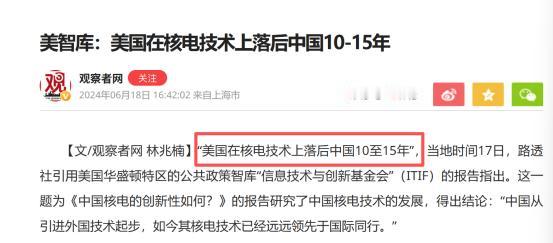

除了稀土,还有核电,美国自己终于尝到了“卡脖子”滋味! 提到中美AI竞争,多数人盯着硬件、参数不放,忽视了中国AI的底层优势——核电!道理很简单,再先进的AI技术,没有电就是一堆废铁。 AI算力不是凭空来的,算力越猛,耗电就越凶。一台高端AI训练服务器功率能有几十千瓦,相当于几十户普通家庭的日常用电量总和,而一个大型AI数据中心的耗电量,甚至能赶上一座中小型城市。 美国银行最近一份报告说得很实在,要满足全球AI算力的爆炸式增长,到2050年全球核电装机容量得扩大三倍,光投资就得砸进去超过3万亿美元。 这数字背后藏着的真相很清楚,谁能掌控稳定、充足还低成本的电力供给,谁就能在AI竞争中握有主动权,而核电就是现阶段最能担此重任的选择,它不受气候影响,发电效率稳定,单位发电量的碳排放还远低于火电,刚好符合AI产业长期运营的需求。 再看美国,现在在核电发展上已经走进死胡同,挪不动步了。过去几十年,美国光顾着吃冷战时期留下的核电老本,压根没想过更新迭代。 现在它正在运行的核电机组平均年龄都快40年了,早过了黄金服役期,这些老机组要么反复延寿凑合用,要么就得慢慢退役,可新建机组的速度根本赶不上退役的速度。 去年美国核监管委员会才好不容易批准了佐治亚州沃格特勒核电厂4号机组装料运行,这可是美国近30年来首个新建并投用的核电机组。 更要命的是美国的核电监管体系,审批流程一层叠一层,能把人磨疯,哪怕国会2019年就通过了《核能创新与现代化法案》,想搞“预审”机制缩短审批时间,可到现在也没真正落地。 就说美国寄予厚望的小型模块化反应堆,从设计认证到实际开工,光走流程就得十几年,等它建完投产,AI算力的需求早就翻了不知道多少倍了。 更尴尬的是啥,美国核电产业的产业链早就断了线。冷战之后,美国就放弃了新一代核电技术的持续研发,核心设备制造能力也跟着退化,现在连反应堆的关键零部件都得靠进口,更别说形成完整的自主产业链了。 去年美国想推进几个先进反应堆项目,结果发现连合格的核燃料组件都得从国外买,这种产业链“空心化”,比审批慢更要命。 偏偏美国现在的电力结构还特别不合理,虽然嘴上喊着新能源转型,但实际发电量里火电占比还超过60%,风电、光伏这些新能源又受天气影响太大,根本没法给AI数据中心提供24小时不停歇的稳定电力。 前段时间得州大停电,当地好几个AI数据中心直接停了工,损失不小,这就是美国电力结构脆弱最真实的样子。 而咱们中国,早就把核电这块AI的“能源基石”给打牢了。截至2025年,我国在运、在建和核准的核电机组已经达到102台,总装机容量1.13亿千瓦,实打实成了全球核电规模最大的国家。 更关键的是在建规模,足足28台机组、3365万千瓦的装机容量,连续18年保持世界第一,而且我们已经连续3年每年核准10台以上机组,这种建设速度和审批效率,美国想追都追不上。 更值得骄傲的是技术自主化,从“华龙一号”到高温气冷堆,再到正在研发的钠冷快堆,我们已经掌握了第三代乃至第四代核电技术的核心,设备自主化率超过90%,完全不用看别人脸色。 去年我国核电发电量达到4447亿千瓦时,占全国总发电量的4.72%,相当于少烧1.27亿吨标准煤,既能给AI提供稳定电力,又能守住“双碳”底线,这种双重优势美国根本比不了。 现在中美AI竞争的底层逻辑早变了,不再是光拼芯片和算法,而是拼“能源供给能力”了。美国银行的报告其实已经点透了,3万亿美元的投资和三倍装机容量的需求,对现在的美国来说就是根本完不成的任务,它既没有足够快的审批效率,也没有完整的产业链支撑,更没有持续大规模投入的决心。 而我们,一边在AI算法和硬件上稳步追赶,一边靠着不断扩大的核电规模筑牢能源根基,这种“软硬兼施”的布局,让我们在AI竞争中越走越稳。 以前美国总想着用芯片、操作系统卡别人脖子,现在终于在核电这个关键领域尝到被卡脖子的滋味了。这背后不是运气,是我们几十年踏踏实实地布局核心产业,才换来的必然结果。 AI的未来靠算力,算力的未来靠电力,电力的未来靠核电,而核电的未来,明显在咱们这。