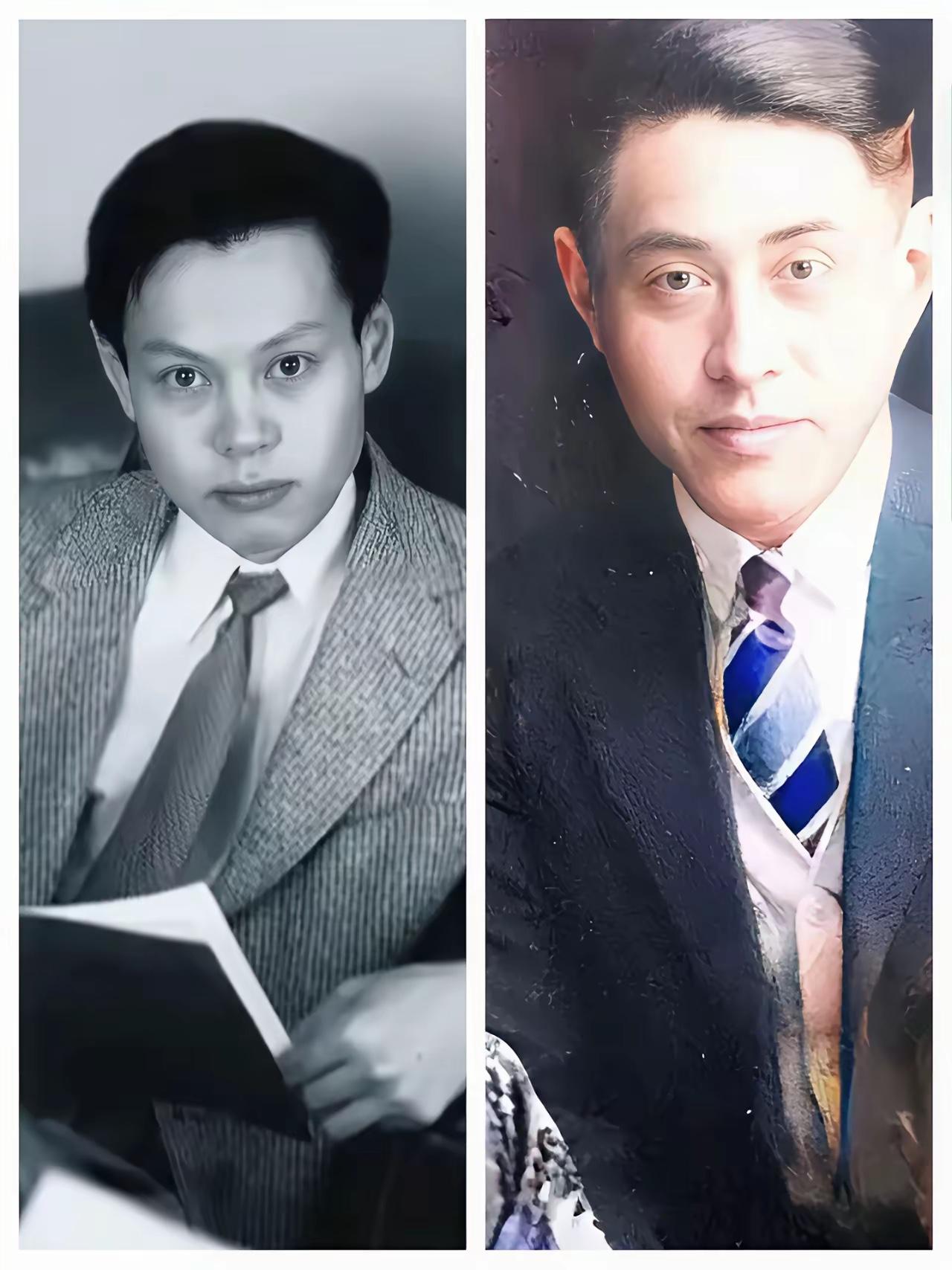

杨振宁唯一的缺点,就是长相不及父亲帅气。他的父亲杨武之是数学家,婚后留美五年,不仅帅气儒雅,对妻子罗孟华还非常痴情。 杨武之与罗孟华的结合,受旧俗的影响,两人指腹为婚,但却成就了两个人。 罗孟华没有显赫的家世,父亲是当地郎中,长得也非常一般。 而杨武之英俊潇洒,他的父亲是秀才,他本人在安徽当地当老师。 谁能想到,在“父母之命媒妁之言”的年代,指腹为婚这种看似“捆绑”的婚姻,居然能酿成一辈子的深情?杨武之当年可是安徽当地的“风云人物”,眉清目秀、学识渊博,身边不少人家想把女儿许配给他,可他从没违背过“指腹为婚”的约定,对罗孟华从一而终,这份坚守在当年实属难得。 罗孟华虽没有出众的外貌和显赫的家世,却有着一颗通透又坚韧的心。嫁给杨武之的时候,他还只是个普通老师,家境不算富裕,罗孟华操持家务、孝敬公婆,把家里打理得井井有条,从不让丈夫为琐事分心。杨武之想继续深造,她全力支持,哪怕要独自承担家庭重担,也笑着说“你放心去读书,家里有我”。这份无条件的信任,成了杨武之追求学术的最大底气。 杨武之出国留学那五年,可是把“痴情”二字刻进了骨子里。那个年代跨国通信不便,他每周都会给罗孟华写一封信,字里行间没有华丽的辞藻,全是琐碎的牵挂:“美国的面包不如家里的米粥合口”“看到街上的妇人买菜,就想起你在家为我做饭的样子”“等我学成归来,一定好好补偿你”。五年间,这样的信攒了满满一木盒,罗孟华每次读信都舍不得放下,把思念藏在针线里,给远在他乡的丈夫缝补衣物、纳鞋底,寄去跨越重洋的温暖。 回国后,杨武之成了知名数学家,先后在清华大学、西南联大任教,身边围绕着学界精英,可他对罗孟华的宠爱丝毫未减。抗战时期,全家跟着学校南迁昆明,条件艰苦,杨武之宁愿自己少吃一口,也要给罗孟华补充营养;罗孟华不识字,他就每天晚上给她读报纸、讲外面的事,把她当成平等的伴侣,而不是传统意义上“男主外女主内”的附属。 有人曾打趣杨武之:“以你的条件,本该娶个才貌双全的大家闺秀,怎么就守着罗孟华一辈子?”他总是笑着回应:“外貌会老去,家世是外物,只有品性和真心才经得起岁月打磨。孟华的好,只有我知道。”事实也确实如此,罗孟华不仅把家庭照顾得好,还非常重视孩子的教育,杨振宁后来能走上科学道路,离不开母亲潜移默化的影响——她虽然不识字,却总告诉孩子们“读书是天底下最正经的事”,在艰难岁月里,哪怕吃不上饭,也坚持让孩子们上学。 杨武之的痴情,从来不是表面功夫,而是融入了柴米油盐的细节里。他记得罗孟华的生日,会在条件允许时买块小点心给她惊喜;他知道罗孟华怕黑,晚上出门总会提前给她留好灯;他尊重罗孟华的想法,家里的大事总会跟她商量。这种平等又深沉的爱,在那个男尊女卑的年代,显得格外珍贵。 反观现在,很多人谈恋爱讲究“门当户对”“颜值匹配”,可往往谈着谈着就散了。杨武之和罗孟华的故事恰恰说明,婚姻的长久,从来不是靠外貌和家世的匹配,而是靠互相尊重、彼此扶持的真心。指腹为婚的旧俗没能束缚他们,反而让他们在漫长的岁月里,慢慢读懂了彼此的好,把“约定”变成了“深情”。 杨振宁后来回忆父母时,总说“我的父亲是儒雅的学者,母亲是坚韧的女性,他们的婚姻教会了我什么是责任和爱”。是啊,好的婚姻从来不是天生一对,而是后天的互相成就。杨武之的帅气儒雅让人难忘,可他对罗孟华的痴情、对婚姻的坚守,才是最让人敬佩的品质——毕竟,皮囊终会老去,唯有真情能穿越岁月,成为永恒。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。