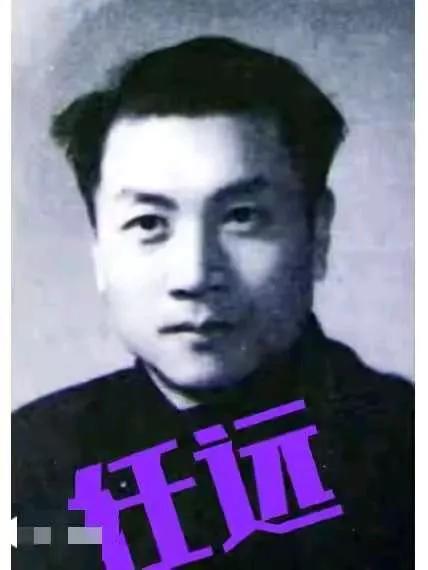

1944年,地下党员任远被俘。 深夜,他轻声叫醒狱友,我重伤难治,日军已识破我身份,求你动手,别让我被折磨。 任远这一辈子,活得比谁都拧巴又坚定。 他出身苏州的书香门第,父亲是前清举人,家里摆满了线装书。 按说这样的家庭,孩子该走的路早被父亲规划好了——跟着埋首故纸堆,把《论语》《孟子》背得滚瓜烂熟,再谋个教书育人的差事,安安稳稳守着家里的藏书过一生。 那个夜晚的请求太沉重了。任远浑身是伤,知道自己撑不过酷刑。与其在敌人面前崩溃,不如选择有尊严地离开。他连自我了结的力气都没有,只能把最后的选择托付给狱友。这种清醒的决绝,比慷慨就义更需要勇气。 想想他的人生轨迹多矛盾。书香门第的公子哥,本该在书斋里吟诗作画,偏偏选择了最危险的地下工作。父亲教他"身体发肤受之父母",他却准备让狱友结束自己的生命。这种背离不是背叛,而是找到了更大的"孝"——对国家和民族的忠义。 狱友最终没有下手。任远靠着惊人的意志挺过刑讯,硬是没泄露半点机密。那些伤痕伴随他余生,成了无声的勋章。他后来总说,比起牺牲的同志,自己算幸运的。 这种经历让人思考生与死的意义。对任远来说,死亡不可怕,可怕的是失去尊严和信念。当他选择求死时,不是在放弃生命,而是在捍卫比生命更重要的东西。这种觉悟,早已超越了他从小诵读的圣贤书里的教诲。 从传统书生到革命战士的转变,任远走了一条最艰难的路。他放弃了安稳的人生,选择在刀尖上行走。这种选择不是一时冲动,而是经过深思熟虑的担当。就像他狱中的抉择,看似极端,实则充满了对信仰的忠诚。 这些革命者的伟大,不仅在于他们做了什么,更在于他们愿意放弃什么。任远放弃了舒适的生活,放弃了安定的未来,最后连求死的尊严都要托付他人。这种奉献,早已超越了寻常意义上的牺牲。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。