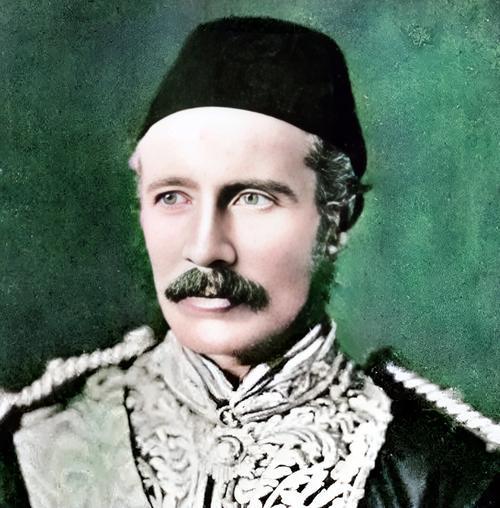

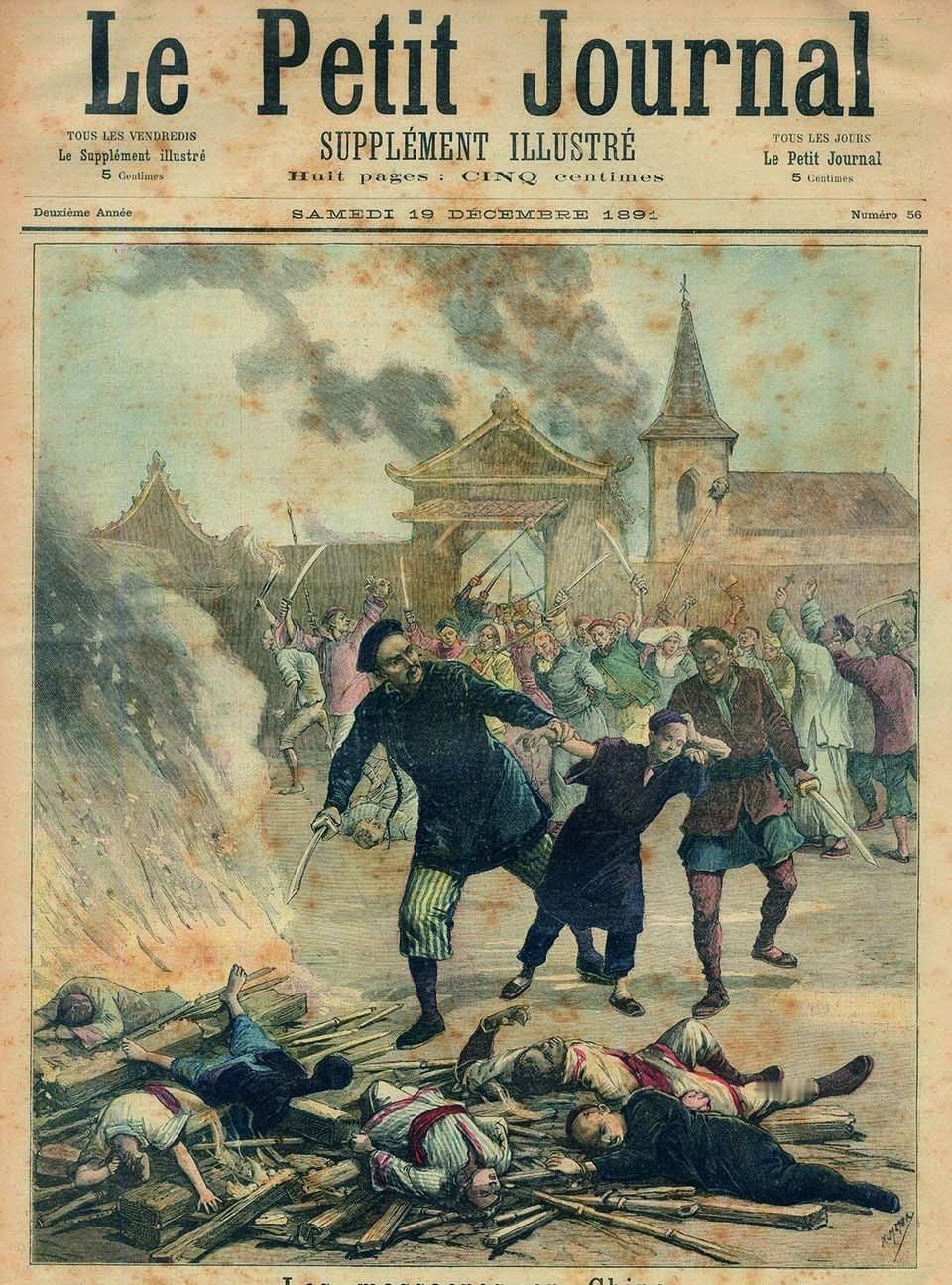

1863年苏州杀降血案:英国人拿枪逼李鸿章,这场冲突藏着两种文明的死结 1863年冬天,苏州城寒风裹着硝烟,八个太平天国将领攥着降书走向清军大营。他们没带兵器,手里却紧紧攥着一枚英国军官的徽章——这群中国人不信李鸿章的“免死承诺”,偏偏要靠一个洋人赌自己的性命,这大概是晚清最荒诞的信任画面。 这八人是苏州守将谭绍光的部下,眼看城池将破,他们偷偷联系李鸿章谈投降,唯一的条件是“英国军官戈登必须在场作证”。彼时的戈登是清军“常胜军”统领,这个掌握着最先进火炮技术的英国人,此前作战时一直以“信守承诺”闻名。在太平军将领眼里,穿清朝官服的李鸿章满肚子“权谋算计”,反倒是金发碧眼的戈登,更像个能靠得住的“规矩人”。 谈判当天,戈登如约到场,亲眼看着李鸿章承诺“保所有降兵降将性命,还会授予官爵”。八个太平军将领彻底放下心防,转头就杀了坚决抵抗的谭绍光,打开了苏州城门。 可他们没等来许诺的官爵,三天后就被李鸿章以“设宴犒劳”的名义诱杀,连带着放下武器的太平军士兵,数万人倒在血泊里。这就是历史上真实的“苏州杀降”,比《投名状》里的剧情更让人脊背发凉。 消息传到戈登耳中,这个一向冷静的英国军官当场炸了。他提着左轮手枪冲进李鸿章的大营,指着对方的脑门怒吼:“你违背了所有文明世界的准则!”在西方近代战争伦理里,“善待降者”是铁律,李鸿章的做法在他看来,不仅是背信弃义,更是对自己个人信用的公然践踏。 这场冲突差点演变成外交事件,李鸿章吓得躲了半天才敢出来,连夜写了三封道歉信,却只字不提“悔悟”,只反复强调“杀降是为了避免后患”。 更讽刺的还在后面。李鸿章向朝廷报功时,特意把“收复苏州”的首功算给了戈登,想靠这种方式堵住他的嘴。可戈登根本不买账,直接向英国驻华公使告状,甚至要求清朝“把苏州还给太平军”,理由是“清军靠欺诈取胜,不配拥有这座城”。 这番“不近人情”的操作,让李鸿章私下里骂他“脑子有病”。在李鸿章的“中式智慧”里,成大事者不拘小节,失信是为了更快平乱;但在戈登的认知里,信用比胜负更重要。 等到太平天国运动结束,清政府想赏戈登一万两白银——按当时的购买力折算,相当于今天的50到100万美元——可他坚决拒收。戈登在日记里写:“若我接受这笔钱,就成了为银子杀人的刽子手,和那些背信弃义的人没什么两样。”他要的从来不是钱财,而是自己所信奉的“秩序与准则”。 这种在李鸿章看来“不合时宜”的坚持,恰恰暴露了两种文明在“规则”认知上的巨大鸿沟:晚清官场信奉“结果至上”,为了目标可以灵活变通甚至突破底线;而戈登代表的近代西方观念里,“规则本身”才是不可动摇的根基。 这场百年前的冲突,至今读来仍让人唏嘘。李鸿章的“中式智慧”确实帮清朝快速平定了叛乱,却也让“失信”成了晚清外交的标签;戈登的“固执”虽在当时显得格格不入,却守住了一份超越阵营的底线。有时候,比赢得胜利更重要的,是赢得胜利的方式——这或许是苏州杀降案留给今天最深刻的启示。