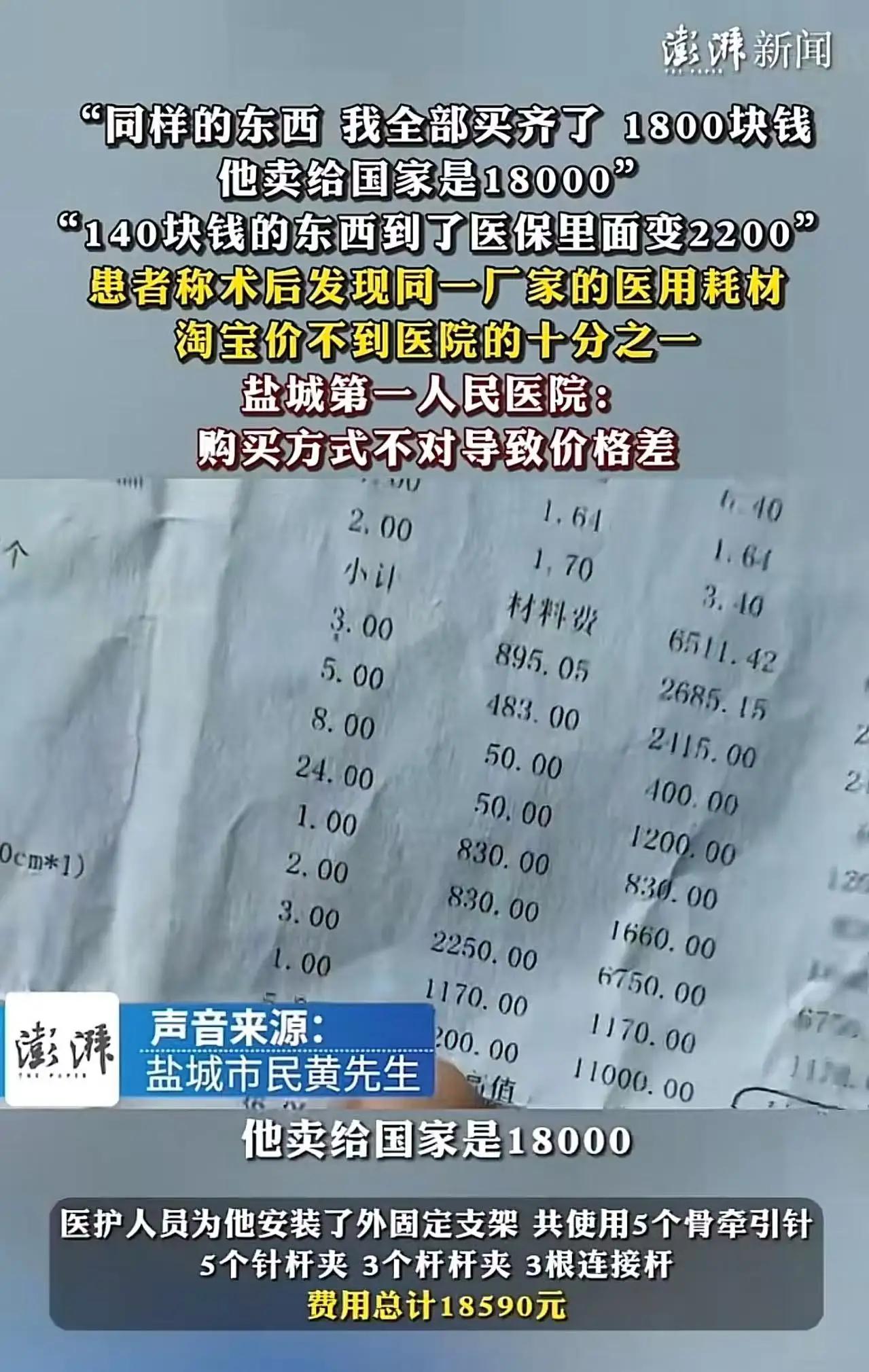

“十倍差价”背后的医疗迷思:谁在给我们的救命钱“放血”? 手机屏幕的光映在他苍白的脸上,刚做完手术的王先生手指颤抖着刷新购物页面——同一个厂家、同一个型号的医用固定支架,网购平台明码标价1800元,而他的出院清单上,这个数字后面赫然多了一个零。 “这不可能!”他反复核对产品编号,冷汗顺着脊椎滑落。就在三天前,这张写着18000元耗材费的账单,还让他庆幸有医保分担大部分压力。可现在算来算去,医保报销后自付的金额,竟恰好相当于网购产品的全款。这个发现像一记闷棍,把他砸进巨大的眩晕之中。 这则发生在江苏盐城的真实遭遇,瞬间点燃了全网焦虑。评论区炸开的不仅是愤怒,更是一种无力感:“所以我们永远在替中间环节买单?”“医保基金是不是正在被漏洞吞噬?”层层加价的谜团背后,暴露的是医疗流通领域长期存在的“价格黑箱”。从出厂到手术台,耗材历经代理商、配送商、医院等环节,每个环节都在叠加成本。而某些医院执行“药品耗材加成”政策时,这枚本用于维持医院运营的“补丁”,正在成为压垮患者信任的最后一根稻草。 更值得深思的是,医保报销这把保护伞,是否无形中弱化了价格监督机制?当患者习惯于只看自付金额,整张账单的真实价格反而成了被忽视的“房间里的大象”。医保基金与个人钱包,其实早已成为命运共同体——每一次不合理收费,都在透支我们共同的救命钱。 您是否也曾在医院账单上发现过令人费解的收费项目?在医疗改革深水区的今天,我们该如何打破信息壁垒,让每一分救命钱都花在阳光下?期待您在评论区留下真知灼见。医疗暴利链 医疗零差价