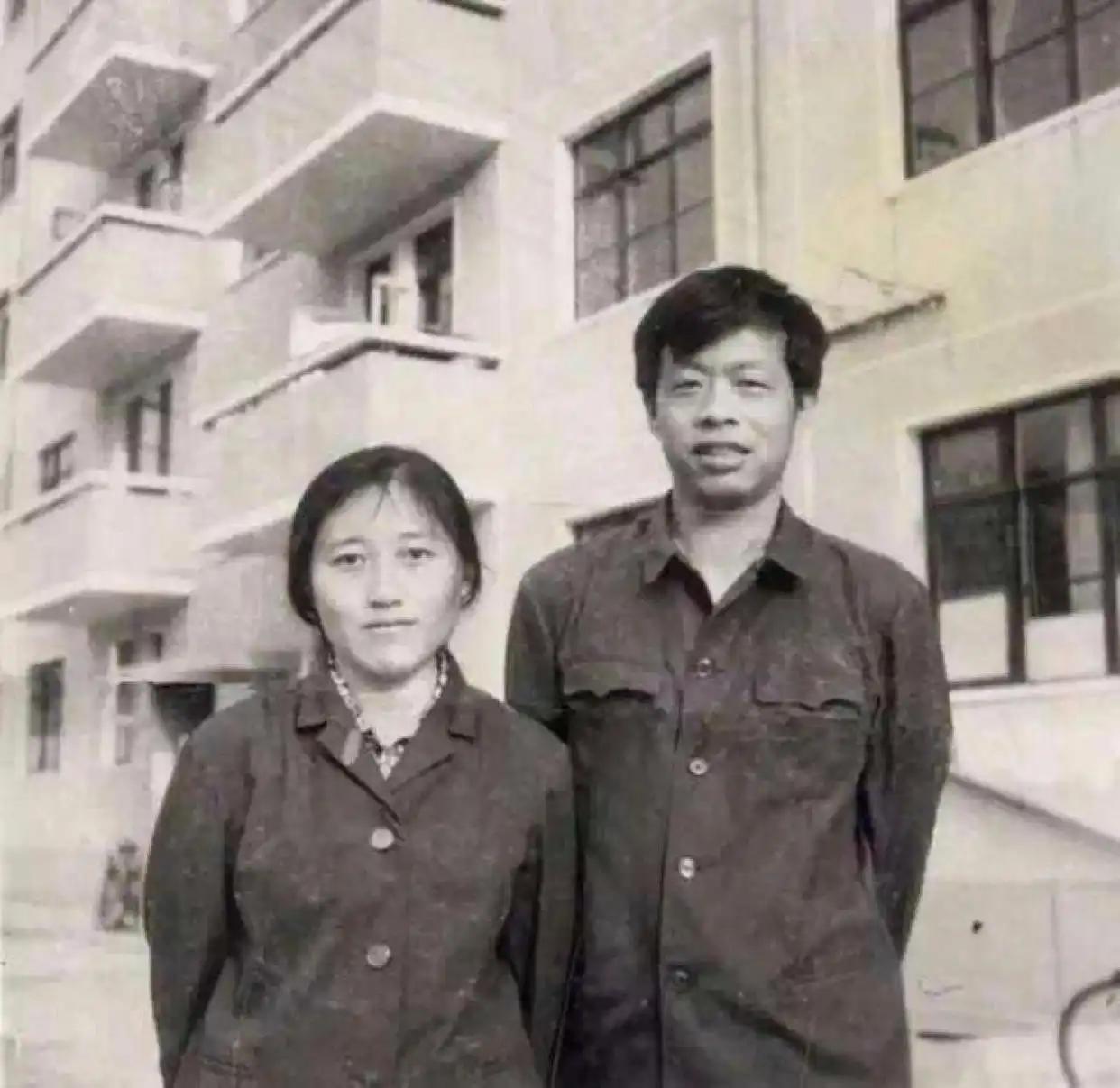

1980年“中国第一性学家”李银河,嫁给了丑不拉几的清洁工王小波,婚前两人相约丁克,结婚17年无儿无女。一天,王小波从兜里掏出脏兮兮的50块钱,黯然泪下。 李银河一把抱住他的丑脸说:“你那么聪明,就在家专心写文章吧,我养你!” 1992 年北京小公寓,阳光透过纱窗落在书桌。 王小波攥着大学辞职申请,指尖泛白。 李银河从包里掏出工资袋,轻轻放在他手边。 “专心写你的,家里有我,饿不着。” 她的话像定心丸。 这袋钱,后来撑起了《黄金时代》的诞生。 2000 年深秋,李银河坐在书房整理旧物。 翻出王小波 1969 年的下乡日记,纸页泛黄发脆。 “今天在云南农场割稻,腰快断了,睡前写了段文字。” 字迹歪扭却有力,那是他最早的创作痕迹,藏着少年心事。 她摩挲着纸页,想起他曾说 “下乡时就想,以后要靠写字活”。 1977 年,光明日报社的走廊里,两人初遇。 王小波刚从街道工厂下班,工装裤上还沾着机油。 朋友介绍:“这是王小波,在工厂当钳工,爱写东西。” 他掏出皱巴巴的手稿,是写知青生活的片段,语言尖锐又幽默。 李银河翻着,突然抬头:“你写的比我见过的都好。” 那时没人知道,王小波已在文字里挣扎多年。 1969 年他 17 岁,背着行李去云南生产建设兵团。 白天扛锄头种地,晚上在煤油灯下写稿,怕被发现藏在床板下。 1972 年回北京,进工厂当工人,锉刀磨破手也没停笔。 那些年的苦,都成了后来小说里的鲜活细节。 1978 年高考恢复,王小波攥着准考证手发抖。 他没读过高中,全靠自学补完课程,熬夜刷习题到天亮。 李银河在考场外等他,递上温热的玉米粥:“考不上也没关系。” 结果他考上人大贸易经济系,拿到通知书那天,两人在街上跑着庆祝。 这是他人生第一次,靠努力跳出了既定轨道。 1980 年 1 月 21 日,民政局门口飘着细雪。 他们穿着棉袄去登记,没鲜花没戒指,只有两本红本本。 登记员问 “是否要孩子”,两人对视一眼:“不要,我们要搞事业。” 在 “多子多福” 的年代,这话让登记员反复确认了三遍。 走出民政局,王小波买了块水果糖,剥开喂给李银河。 婚后住的小公寓,墙皮脱落,家具是二手的。 王小波白天去工厂上班,晚上趴在桌前写《唐人故事》。 李银河在社科院搞研究,回来常帮他抄稿,字迹工整。 有次他写不下去,把笔扔了:“没人会看这些东西。” 李银河捡起草稿:“我看,我永远是你第一个读者。” 1984 年,王小波拿到美国匹兹堡大学录取通知书。 两人凑钱买机票,在机场拥抱时,他说:“等我回来,专心写。” 在美国的日子,他一边读研一边写《黄金时代》,周末去餐馆刷碗挣钱。 李银河后来也去美国留学,两人在出租屋煮泡面,讨论小说情节到深夜。 那段清贫的日子,成了彼此最珍贵的回忆。 1988 年回国,王小波进中国人民大学教书,教商品学。 课堂上他讲得幽默,学生爱听,可他心里还装着写作。 课后躲在办公室写稿,抽屉里塞满未发表的手稿。 1991 年,他的小说终于在杂志发表,拿到 50 块稿费,激动得睡不着。 那是他第一次靠写作挣钱,虽然少,却让他看到了希望。 1992 年,他终于递交辞职申请,全职写作。 每天早起坐在电脑前,敲到深夜,键盘声成了家里的背景音。 李银河承担起所有开支,还帮他联系出版社,改稿子。 有次出版社拒稿,他沮丧时,她拿出他早年的手稿:“你看,你进步多大。” 在她的鼓励下,他把《黄金时代》改了又改,磨了整整十年。 1995 年,《黄金时代》出版,拿到样书那天。 王小波抱着书,手都在抖,翻了一遍又一遍,眼圈红了。 李银河拿出相机,拍下他举着书的样子,照片后来洗了很多张。 这本书很快火了,读者写信说 “终于有人写出了我们的青春”。 他第一次觉得,这么多年的坚持,值了。 1997 年 4 月 11 日,噩耗突然传来。 王小波突发心脏病离世,年仅 45 岁,桌上还放着未写完的《黑铁时代》。 李银河抱着手稿,哭了整整一夜,后来花了三年整理他的遗作。 《白银时代》《黑铁时代》陆续出版,每本书的序言,都是她写的悼文。 如今,李银河已年过七旬,仍活跃在学界。 她整理出版了《王小波全集》,还常去学校演讲,讲他的写作与人生。 王小波的书再版了几十次,读者从 70 后到 00 后,从未断过。 北京的家里,还留着他当年的书桌,键盘上的痕迹清晰可见。 那段没有孩子的 17 年婚姻,用文字和爱,活成了永恒的传奇。 主要信源:(半岛都市报——王小波李银河的爱情故事)