摆满整面墙的油盐酱醋、锅碗瓢盆、五谷时蔬,还有几十年前的老照片、旧式灶台、老收音机、旧报纸……陈列着这些物件的房间,乍看之下像是斑驳着时光印记的某个民俗展览,实际上,这里是为失智老人精心设计的杨兆兰失智老人康养服务中心。

“失智老人的照顾和康复,需要越来越专业的养老机构,最近几年,很多养老院都在探索医养结合的好做法。通过这次尝试,我们希望能为老人们做得更多。”杨兆兰爱心养老院负责人刘文君说。

一面“怀旧墙”满屋“关怀心”

杨兆兰养老院坐落在东丽区金桥街道,是一家成立于2011年的民办非营利养老机构,拥有200余张床位。由于地处天津东丽圣发精康医院这家以精神科为特色的二级医院旁边,十余年来,杨兆兰养老院逐渐成为以服务失智、半失智老人为特色的养老院。目前在院的60余位老人中,有30余人存在不同程度的认知障碍。

“我们在培训护理人员时,会特意叮嘱他们,不要对失智、半失智老人轻易地问出‘还记不记得我的名字呀’‘昨天不是记得挺好的吗’之类的话。有时,即便是看似温柔的语气,也可能增加失智老人的焦虑心理,这都是需要进行专业培训的。”刘文君的话语中,透着这座养老院对失智老人的关怀。

杨兆兰爱心养老院执行院长高静表示,相比于一般老人来说,服务失智、半失智的老人,对软、硬件的要求是完全不同的。能够将这一服务打造为特色,背后的积累非一日之功。

“像是护理人员的交流措辞,只是我们日常服务中很小的一个细节。此外,包括护理人员说话的声量、说话时的表情,都是有讲究的。”高静介绍,在服务失智老人领域,国内很多城市都是近年才逐步开始重视起来,各地的养老机构往往是一边摸索创新,一边总结经验。

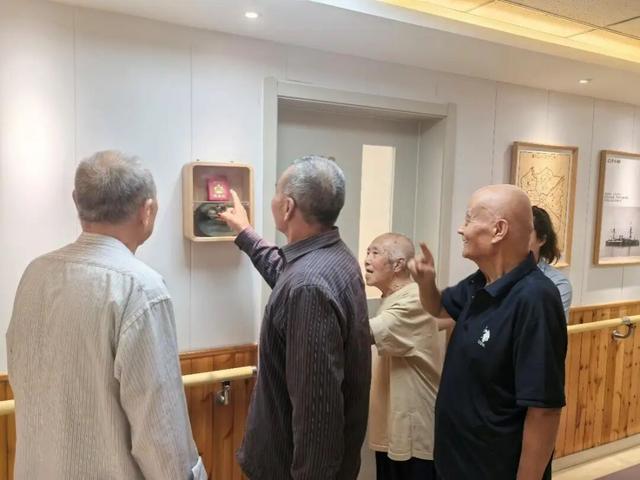

老人们在老报纸前驻足

本文开头提到的杨兆兰养老院院内经过重新设计、装修的失智老人康养服务中心,就是这家养老院的一次新尝试。走进该层,映入眼帘的除了常见的供老年人休闲娱乐的桌椅、沙发、放映屏等设施外,还有墙上的各色“模块”——这些是该养老院设立的共计10个供失智老人延缓症状、平和心境的功能区。

高静介绍,在听取专业医学意见和借鉴同类养老机构的经验后,杨兆兰养老院尝试用有代表性的天津老物件、老照片、老报纸、老民俗制品等作为陈设,同时陈列一些能激发记忆的厨具、调味料、五谷果蔬等具备生活气息的物品,以装点这间失智老人康养服务中心。

老人们体验“味觉认知”

伴随这间活动室一起“焕新”的,还有这座养老院3层的所有房间和走廊。只见走廊墙上陈列了天津旧品牌、传统民俗、老街区的介绍和图片——如飞鸽自行车、天津手表厂等老天津人耳熟能详的传统品牌;马三立、骆玉笙、霍元甲等天津知名人物,以及龙嘴大茶壶、糖画、泥人张的实物照片。就连楼内消防栓的盖板上,都张贴了天津有代表性的街景旧照。

杨兆兰爱心养老院的走廊

刘文君介绍,很多有失智、半失智相关症状的老年人,往往表现为记不起最近发生的事,却保留着相对较清晰的遥远记忆,他们聊起几十年前的旧事时,常能令人意外地滔滔不绝。此外,这类老人往往更容易缺乏安全感,而记忆中的熟悉场景有助于消除不安。因此,在听取专业医学意见后,该养老院的走廊和活动室被布置成上述模样。

“今年9月底,翻修一新的30个床位具备了接待老人入住的条件。最近,很多来参观的外来老人以及在院老人走进这里,端详着这里的老物件和认知区的陈列,都夸我们的想法好。这让我们很高兴,也更有信心了。”高静说。

养老一线工作的他们任重道远

此次杨兆兰养老院的提升改造项目,是天津市2025年20项民心工程的养老提升工程内容之一,也是2025年东丽区唯一一个由政府支持建设的老年人认知障碍照护专区(养老院)项目。在刘文君看来,将养老服务,特别是对失智老人的服务列入民心工程事项中,是一个令人特别振奋的好消息。

“在养老行业一线接触老年人这么多年来,我们逐渐意识到,这个领域存在大量有待提升的空间。借着这次建设失智老人康养服务中心的机会,在政府的财政拨款之外,我们又自行追加投入了大量资金,就是想把对失智老人的服务尽可能地做好。”刘文君说。

从事养老工作多年,刘文君接触了形形色色的老年人。在杨兆兰养老院,既有自这里开业起就入住、已年逾八旬的老人,也有刚60岁出头、却已经显现出早期认知障碍症状的老人;既有情绪和病情相对稳定的老人,也有从老人到家属都被认知障碍疾病搅得无比焦虑的家庭。

在刘文君看来,随着老龄化的进程,社会对失智老人服务的需求在不断上升,而当下国内针对失智老人的服务,仍处在一个资源非常紧缺、各方面有待提高的阶段。一方面,是具备接纳失智老人能力的养老院数量紧张、质量参差不齐;另一方面,是行业普遍面临服务人员短缺、专业水平较低的困境。

“我们的优势,是毗邻东丽圣发精康医院,不仅方便有失智症状的老人就医、开药,还定期有精神专科医生来查房。同时,我们与环湖、安定等医院也建立了合作关系。”刘文君说,“但另一方面,也要看到受制于当前人们的养老观念、服务人员的专业水平等因素,需要提升的还有很多。”

高静告诉记者,近年来,城市居民对养老服务质量提出了更高要求,但高水平的养老服务人员仍相当匮乏,“最突出的就是年轻人稀缺,哪怕是大学里那些护理、养老服务专业的毕业生,也很少能长期留在这个行业里。以我们院来说,超过七成的服务人员在50岁以上。”

与此相对的,是养老服务人员的工作往往较为繁重。以高静自己为例,她每天早晨7点左右到岗,天黑才离开养老院,在她的记忆里,忙碌时会遇到每周仅能单休甚至“连轴转”的情况。

高静

这种忙碌的工作节奏中,能给高静带来最大满足的,是老人们的笑容——“把老人们哄开心时,有时比我自己的开心还要开心”——这是高静多次提及的一句话。自2011年起就接触和服务失智、失能老人的她,表达着自己多年来的成就感。

即便拥有那份“热情”,高静还是清楚地认识到增加社会养老资源的迫切性:“想要实现可持续的、优质的养老服务,光有一颗爱心显然是不够的。要有持续的资源投入进来,才能吸引养老行业的人才留下来。所以,我们很高兴看到养老议题被纳入近年来的民心工程中,很高兴看到失智老人群体正被关注。未来,我们也愿意配合好相关部门,把医养结合下的养老服务越做越好。”

记者|侯沐伟