TA:长距离界外球成了当下的“热门话题”。

好吧,也不能说它多“新”——这种战术其实早已有之;至于算不算“热门”,也存在争议。但它如今确实是英超赛场上的“高频战术”。

据天空体育数据显示,本赛季英超球队“向对手禁区发起长距离界外球”的平均次数较上赛季增长超两倍:上赛季场均1.52次,本赛季(需注意样本量尚小)已达场均3.85次。

用长距离界外球破门算不上“观赏性强的方式”,但如果队中有“能将球精准扔进禁区制造威胁”的球员,且数据显示“长距离界外球比短传后常规组织进攻更高效”,那么采用这种战术的球队就无可指摘。

可对其他球队和观众而言,这种战术又意味着什么呢?

核心争议:耗时过长,影响比赛流畅性[污]

长距离界外球的最大问题在于“耗时”。通常一支球队会有“指定长距离发球手”,球员需要从场上任意位置跑到发球点;队友们也要提前冲进禁区占位——如今定位球战术设计极为精细,绝非“一拥而上挤进球门”那么简单。此外,球员还要擦干皮球、调整助跑距离、给队友发信号……这一连串操作下来,耗费的全是“无球时间”。

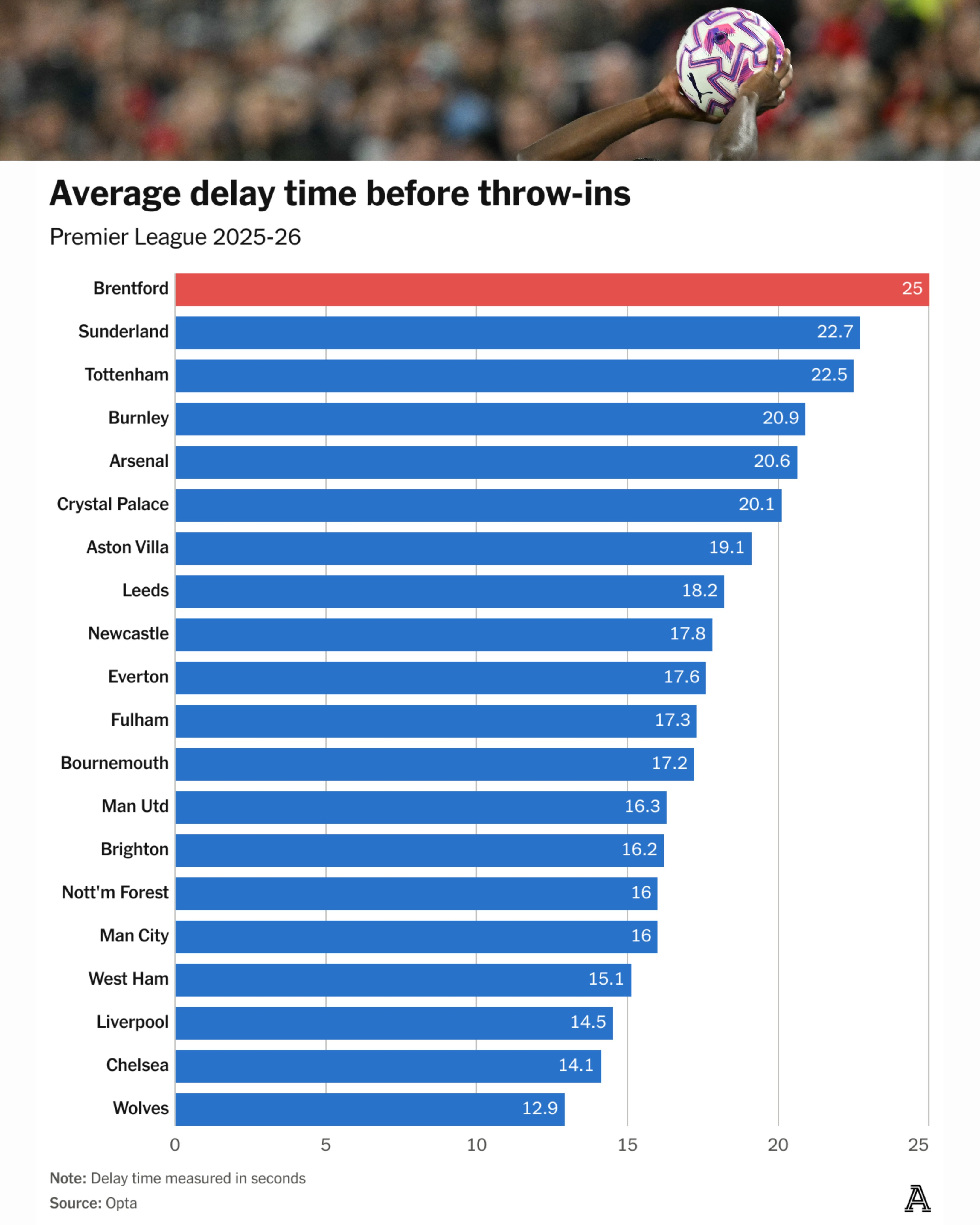

具体会耗多久?本赛季发球耗时最长的球队是布伦特福德——但凡看过迈克尔·卡约德“将球扔进禁区”的球迷,对此都不会感到意外。

Opta数据显示,布伦特福德场均每次界外球耗时25秒。截至目前,他们9场比赛共发了170次界外球,总耗时超70分钟,场均近8分钟。按这个速度,到11月中旬,他们花在“准备界外球”上的时间,将相当于一整场比赛的时长。

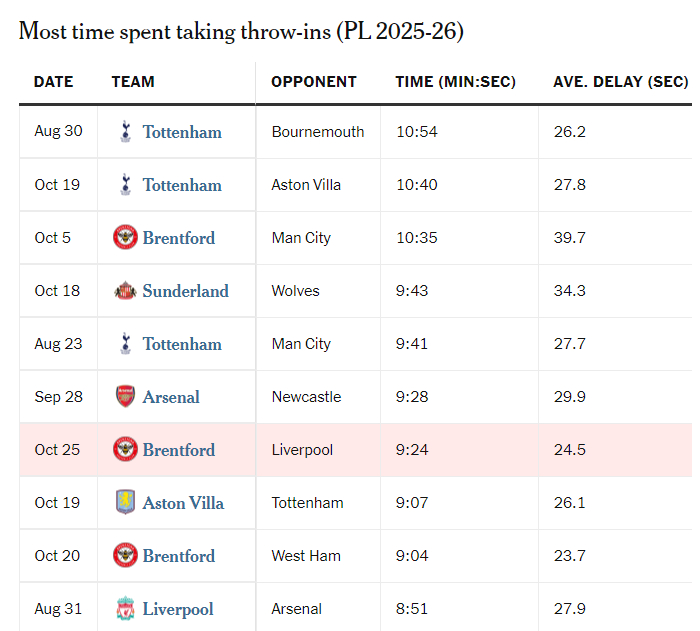

本周末3-2击败利物浦一役中,布伦特福德仅界外球就耗时9分24秒,而这还不是他们本赛季的最高纪录——10月1-0不敌曼城时,他们的界外球耗时高达10分35秒。

不过这些数据或许略有不公,因为它未计入布伦特福德准备发球时的“其他偶然延误”;但数据已涵盖所有界外球(不仅是长距离),其中短界外球有时仅需几秒钟,而大量界外球的耗时远高于平均值。

对阵利物浦时,布伦特福德共发起6次长距离界外球,每次从球出界到重新入场,耗时均超30秒。其中两次发生在开场5分钟内,分别耗时35秒和34秒,第二次长距离发球便助球队打进首球——因此现场多数球迷或许不会抱怨“花1分钟看卡约德磨蹭发球”。但对中立球迷而言,这样的场面观赏性实在有限。

卡约德有一次发球甚至耗时61秒——这段时间还包含“扬内尔特替补登场换下亚尔莫柳克”的时间。此外,卡约德还曾两次“假装要发长距离,实则短传欺骗利物浦”,若将这两次的准备时间也算上,整场比赛因界外球损失的时间达296秒(近5分钟)。

这场比赛的补时接近15分钟,其中包含5个进球、10次换人以及一次长时间VAR检查。主裁判西蒙·胡珀或许已对“界外球延误”做了小幅时间补偿,但即便如此,比赛的有效时间仍大幅缩水。

不止布伦特福德:多支球队沉迷长距离界外球[馋嘴]

喜欢“慢节奏发球”的不止布伦特福德。排名第二的是桑德兰——诺迪·穆凯莱不仅是球队后防线上的重要引援,其精准的长距离界外球更是球队的“进攻利器”。

本周末2-1击败切尔西一役中,伊西多尔的首球就源自一次长距离界外球,仅这一次发球就耗时52秒。更值得关注的是几周前2-0击败狼队的比赛:桑德兰9次长距离界外球共耗时353秒(近6分钟),其中最长一次达66秒——当时禁区内球员发生激烈推搡,裁判需介入调解,而若没有这次长距离界外球,也不会出现后续的推搡冲突。

热刺则包揽了“单场界外球总耗时榜”的前两名:8月对阵伯恩茅斯,他们的界外球耗时10分54秒;几周前对阵维拉,耗时10分40秒。

近两场对阵埃弗顿和维拉的比赛中,热刺主要依赖凯文·丹索主罚长距离界外球,仅他一人的发球准备时间就接近6分钟。丹索是足坛“出了名的爱擦球”——大量时间都花在“用毛巾擦干皮球,确保发球时能牢牢抓住”上,这样的场面观赏性同样欠佳。

造成耗时过长的部分原因在于:上述三支球队的“长距离发球 (专项发球手)”均为后卫,且穆凯莱和卡约德都踢右路——这意味着若在“进攻三区左侧”获得界外球,他们需要慢吞吞地横穿全场跑到发球点,时间就在这一来一回中流逝。

而在“界外球耗时榜”排名第四的阿森纳,至少采取了“分工发球”的方式。本周末1-0击败水晶宫一役中,他们共发起4次长距离界外球:左侧两次由里卡多·卡拉菲奥里主罚,右侧两次由德克兰·赖斯负责。尽管赖斯的长距离发球耗时不短(分别为42秒和47秒),但球队无需依赖单一球员“全场奔波发球”。

规则争议:能否为界外球设“时间限制”?

目前没有球队违反规则,但比赛中“无效时间”过多终归不是理想状态。对此能做些什么?上周末天空体育的节目中,加里·内维尔提出“为界外球发球设时间限制”的想法——国际足球协会理事会(IFAB,足球规则制定机构)本周的会议也讨论了这一话题。

这种规则或许可参照“门将持球时间限制”进行扩展,但存在实际操作难题。首先,长距离界外球或许只是“暂时性趋势”,为应对一个可能消失的战术潮流而修改足球规则,未免小题大做。2000年代末,罗里·德拉普的长距离界外球曾让半数英超球队头疼,但当时部分球队(尤其是切尔西)最终找到了破解方法。本赛季的球队迟早也会想出应对之策,届时长距离界外球的威胁将减弱,“无效时间”也会随之减少。

另一种解决方案是“为所有定位球设20秒时间限制”:若球队在规定时间内未完成发球,皮球将判给对手。考虑到任意球和角球的准备时间也不短,或许整个比赛节奏都需要适当加快。

但问题在于,这会新增更多规则、增加裁判的“干预空间”——而VAR系统的争议已证明,足球比赛最不需要的就是“过度干预”。时间限制还会引发更多争议:防守方会在倒计时阶段想尽办法拖延发球;且“计时起点”难以绝对明确(比如定位球判罚后,可能因球员受伤、换人等非进攻方可控因素导致延误)。最终可能需要裁判“主观判断计时起点”,这会引发更多不满和干扰,解决一个问题的同时,可能催生更多乏味的争议。

深层思考:“耗时”是否真的是“问题”?

这真的是个“问题”吗?比赛有效时间更长,就一定意味着观赏性更强吗?“更多”就等同于“更好”吗?我们是否过度从“娱乐角度”看待足球,而忽略了它其他更重要的价值?

长距离界外球真的降低观赏性了吗?当皮球在布伦特福德、桑德兰(热刺程度稍轻)的禁区附近出界时,看台上会涌起一阵真切的兴奋——球迷们清楚,比起“边后卫短传交给中场”,此时球队进球的概率更高。这么看来,“花25秒看球员擦球,再看5秒禁区内的激烈争夺”,或许比“30秒看球队在中场倒脚”更有看点。

从某种程度上说,这恰恰体现了部分人眼中“现代足球的症结”:英超赛场上“复古战术”(长传、定位球、依赖身体对抗)的兴起,可能让比赛变得沉闷。理想的足球本应是“技术与身体对抗并存”,让两者相互制衡、共同发光。

足球的魅力之一在于“不断演变”——随着球队开发新进攻战术,对手也会随之找到破解之法。长距离界外球或许会成为长期趋势,但也有可能随着比赛方式的改变而逐渐失势。

比赛中“被浪费的时间”确实令人恼火,但这也是足球演变的一部分。目前来看,很难通过规则限制彻底消除这种现象。