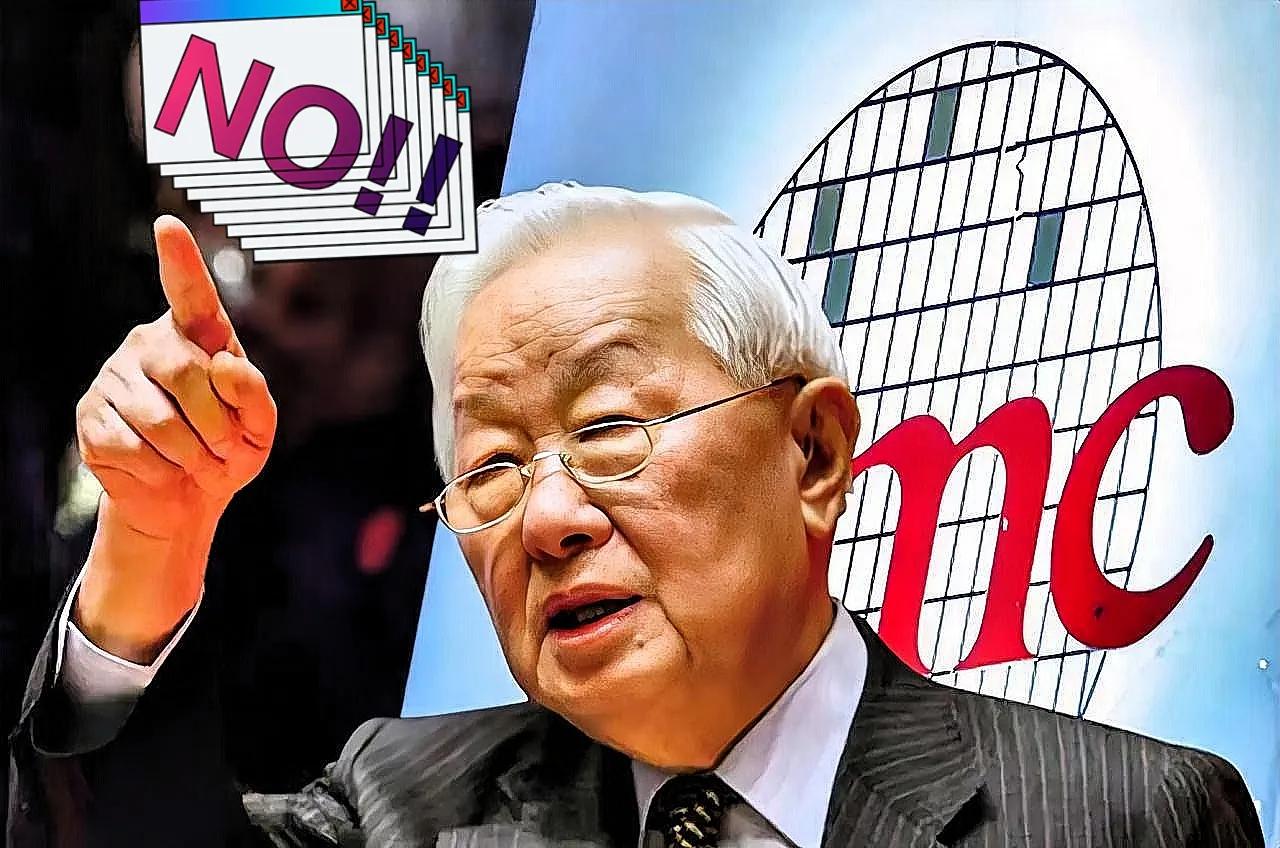

台积电创始人张忠谋宣布了他的看法:大量中国理工人才在美国扎根,竞争压力正在加码。 回顾过去几十年,中国顶尖理工科学子赴美深造,几乎成了一条经典成长路径,美国的实验室、硅谷的科技公司,吸纳了无数来自中国顶尖高校的优秀人才。 有数据显示,中国已经连续多年成为美国STEM领域博士生的最大来源国,其中超过八成毕业生曾选择留在美国发展。 不过,如果我们现在还简单地把这理解为"人才流失",可能就错过了故事的全貌。 近年来,情况正在发生变化,随着中国科技实力的提升,越来越多在美工作的华人科学家和工程师选择回国发展,或在两地同时开展工作,这种"双向流动"正在塑造全新的全球人才格局。 张忠谋的担忧,实际上反映了更深层次的变化,人才竞争已经从一个市场行为,升级为国家层面的战略博弈。 美国通过《芯片法案》等一系列政策,试图巩固自己在关键技术领域的人才优势,而中国则通过各类人才计划和创新平台,努力打造吸引全球人才的"磁场效应"。 如今的竞争,早已不是简单的人才"挖角",而是创新体系、产业生态和制度环境的全面比拼。 在看似紧张的竞争态势下,一个有趣的现象正在发生,"智力环流",这个概念描述的是人才在跨文化环境中形成的多重归属感,他们通过学术合作、技术交流等方式,同时为多个地区的创新发展贡献力量。 比如,在人工智能领域,许多华裔科学家既在美国顶尖机构从事研究,也与中国学术界和企业保持着密切合作,这种流动反而促进了知识的传播和创新的加速。 张忠谋的提醒让我们思考一个重要问题,如何在全球化背景下,既保持开放又维护创新自主权? 我们需要超越"非赢即输"的思维定式,人才流动不是零和游戏,更重要的是如何在这个过程中实现共赢。 制度建设才是根本,能否吸引和留住人才,关键要看科研环境、创新氛围这些"软实力"。 最后,教育生态需要长远布局,我们的高校不仅要培养能够走出去的人才,更要打造能够吸引全球顶尖人才的创新土壤。 张忠谋的发言引发广泛讨论,但我认为我们不妨用更积极的视角来看待这个问题。 人才"扎根"不等于"定格",今天在硅谷工作的华人工程师,明天可能在上海张江创办自己的公司,在美国实验室从事研究的科学家,下个月可能在北京指导团队攻关。 这种流动性恰恰是创新的源泉,如果我们把目光从"争夺单个人才"转向"激活整个创新网络",会发现中美乃至全球正在通过人才纽带形成一个创新共同体。 竞争压力其实是进步的动力,回想台积电的发展历程,正是在与英特尔的竞争中不断突破,最终成为行业领军者。 同样的,外部压力正在促使中国科技企业加快自主创新步伐,从华为的鸿蒙系统到长江存储的创新技术,都是在挑战中成长的例证。 真正的风险不是人才流动,而是流动受阻,如果地缘政治因素导致人才流动停滞,那才是对全球创新的真正打击。 因此,中国不妨以更自信的姿态参与全球创新治理,倡导国际合作,推动建立更加开放的创新生态。 在别人筑墙的时候,我们选择搭建桥梁,因为这符合创新的本质,也契合人类共同进步的大趋势。 张忠谋的提醒很有价值,它让我们清醒地认识到,在全球化的人才棋盘上,唯有拥抱开放、促进交流,才能在科技创新的浪潮中把握主动,人才的流动不是威胁,而是机遇,不是终点,而是新旅程的开始。