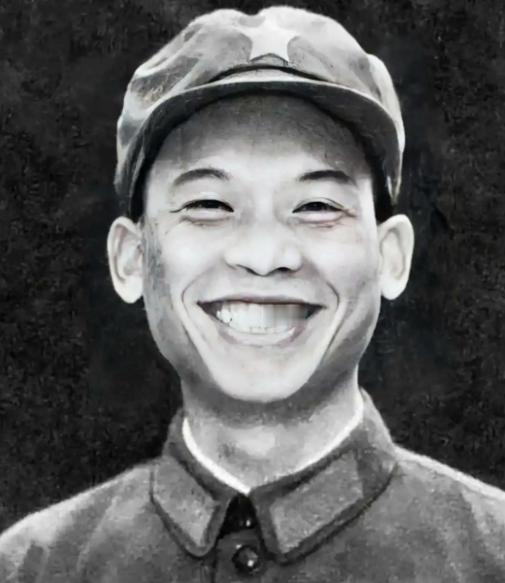

1979年,我军一名走失的战士正在越南的农田里挖红薯,突然被人用石头砸了一下,小战士扭头看去,只见四名越军出现在眼前...... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1979年,越南高平地区的山谷里,大雾突如其来,白茫茫一片遮蔽了所有视线,对越自卫反击战的激烈战火下,前线士兵们在浓雾中几乎看不清前方的道路,更别提辨认脚下的方向了。 陈书利正是在这种环境下与主力部队走散,那时,丛林深处,脚下泥泞,耳边只有昆虫的低鸣,迷雾里,陈书利独自摸索前行,记忆里,北方就是祖国,哪怕前方再模糊,也得往那个方向走。 几小时后,浓雾中又多了几个身影,陈书利遇见了六名同样迷路的战友,聚在一起后才发现,三人负了伤,步履蹒跚,装备清点下来,只有几支冲锋枪、不到十枚手榴弹和有限的子弹,困境之下,陈书利成为了大家信赖的主心骨。 丛林求生远比想象中艰难,山地险峻,植被茂密,欲辨方向只能靠模糊的直觉,伤员的情况让行进速度慢了许多,饥饿很快袭来,干粮早已消耗殆尽,大家只能在山路边的田地里挖红薯,哪怕泥土未洗净,哪怕生吃也呛喉咙,每一口,都是支撑大家继续前进的希望。 时间在丛林里变得异常缓慢,高平的地形复杂,越军巡逻频繁,陈书利带领大家谨慎行进,尽量避开开阔地和可疑的声响,每个人都把枪握得很紧,哪怕弹药珍贵也不敢大意,雾气里,只有战友们的身影和彼此的呼吸是依靠。 行进中,他们发现了一处废弃的化肥仓库,这里堆满了化肥袋,墙体虽破旧,但好歹能遮风挡雨,大家迅速搬运化肥袋,用它们构筑简易的防御工事,没有更坚固的掩体,但在敌后,这已是难得的庇护。 陈书利分配弹药,安排伤员在相对安全的位置,每个人都戒备着,知道随时可能有敌情,越军果然出现了,不止一批,人数远超这支小分队,越军的第一波试探进攻被坚决还击,对方显然没料到这样的小股守军能有如此顽强的火力。 战斗持续得很漫长,越军多次冲锋,火力压制不断,仓库四周的化肥袋被子弹击穿,化肥的刺鼻气味弥漫在空气中,弹药消耗极快,陈书利不得不让大家轮流射击,确保每一发子弹都用在最关键的时刻。 越军的攻势越来越猛,甚至动用了迫击炮,炮弹在仓库周围爆炸,震得屋顶的茅草不断掉落,战士们用尽所有方式节约弹药,受伤的战友坚持帮忙压子弹,能动的战士始终守在火力最集中的位置,每一次防守都在和极限较量。 等到夜幕降临时,弹药几乎耗尽,大家都明白,再不突围就再无机会,陈书利决定分头行动,每人带着最后的弹药,沿着不同的方向突围,分开前,相互间都明白,这一别或许再难重逢,但为了生存和归队,只能如此。 突围的过程充满了未知和危险,陈书利独自一人穿越密林,避开敌军巡逻,饥饿和疲劳让人几乎丧失力气,每走一步,都要提防脚下的陷阱和头顶的子弹,红薯地成了再次补给身体能量的地方,陈书利靠着顽强的意志,咬牙坚持。 在红薯地边,四名越军出现,他们把陈书利当成当地农民,神情轻松,陈书利并未轻举妄动,利用对方的麻痹大意找到时机,再次化险为夷,缴获了新的武器后,陈书利继续向北方前行,每一刻都要警惕,敌人随时可能出现。 而其他六名战友,同样在丛林里各自突围,有人带着伤势,强忍疼痛坚持北上,有人绕道避开了巡逻队伍,也有人靠着地形和夜色掩护,悄然穿越封锁线,丛林里的每一声鸟鸣和风声,都是提醒大家不能松懈。 归队的路上,时间变得格外漫长,山林沉默,浓雾还未散尽,每一名战士都靠着坚韧的意志,一步步接近祖国的方向,终于,陈书利找到了我军阵地,看到熟悉的标志和口令,仿佛所有疲惫都消散了。 陆续归队的还有其他几名战友,有人脸上带着伤痕,有人衣服破烂不堪,但每个人都还活着,简单的拥抱和敬礼,胜过千言万语,队伍重新集结,彼此间的信任和默契比以往更加牢固。 战后统计,这支临时小分队用有限的武器弹药,击退了数倍于己的越军,取得了让人惊叹的战果,上级为他们记功,授予“威震峡谷七勇士”的荣誉,每一个名字都被记录在册,每一段经历都成为后来人敬仰的精神财富。 几十年后,光阴流转,曾经的年轻士兵都已年过花甲,站在展厅里,回望那场雾中的突围,陈书利的名字和同伴们的故事被一代代讲述,岁月可以带走青春,却带不走那份坚韧和勇气。 那场大雾不只是自然的考验,更是命运的分岔口,战士们用信念、团结和智慧,从死地中拼出一条生路,每一次选择都没有后悔,每一个脚印都写下了属于他们的答案。 红薯地、化肥袋、丛林、浓雾,这些普通的元素,串联起了一段不平凡的经历,小小的队伍,没有豪言壮语,只是在极限环境下坚持到最后,每个人都在心底刻下那个方向——北方,就是祖国。