转自:光明日报

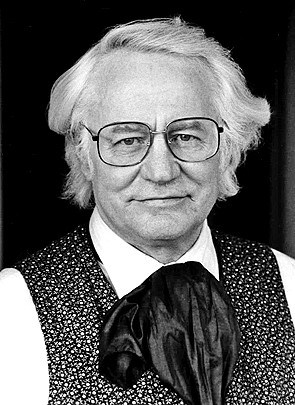

罗伯特·勃莱资料图片

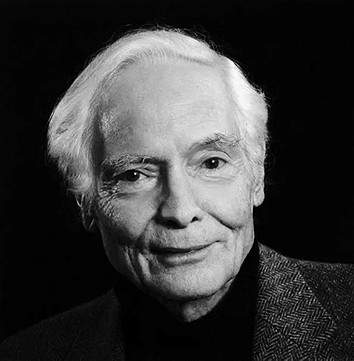

W.S.默温资料图片

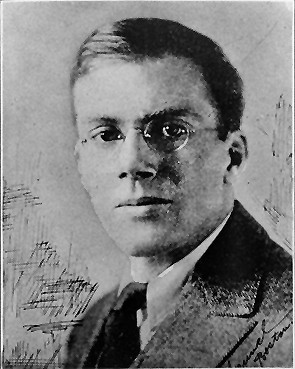

康拉德·艾肯资料图片

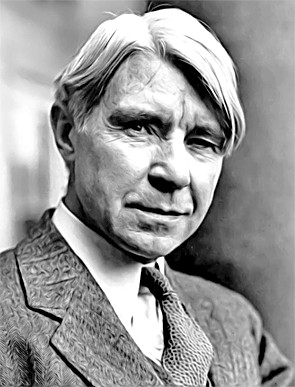

卡尔·桑德堡资料图片

查理·布考斯基资料图片

唐·帕特森资料图片

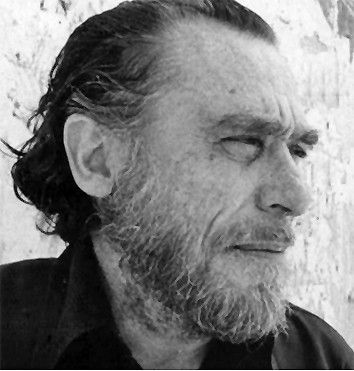

罗伯特·白英《白驹集》

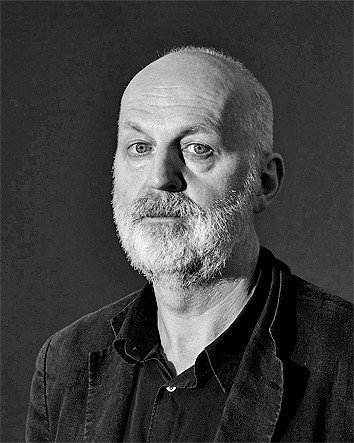

查理·布考斯基《饮酒》资料图片

康拉德·艾肯《诗选集》资料图片

美国诗人罗伯特·勃莱(RobertBly)2000年在接受文学杂志《巴黎评论》采访时,用“感受到某种清新感”评价20世纪50年代美国诗坛的气氛,而这种清新感的原因之一是中国古诗译本《白驹集》在美国的流传。《白驹集》由汉学家罗伯特·白英(RobertPayne)于1947年编选出版,译者包括西南联大的诸多学者,共同成就了这一融贯中西学者的翻译经典。勃莱为此引用了其中所录李白的《山中问答》:“问余何意栖碧山,笑而不答心自闲。桃花流水窅然去,别有天地非人间。”

对于勃莱与战后美国诗人来说,李白和唐诗提供了一个可能的出口——他的诗是后世的诗人借以锤炼感性的铁砧,铺设了想象另一个世界的路径。

不朽的李白

在勃莱念兹在兹的20世纪50年代,美国诗人康拉德·艾肯(ConradAiken)写了一首对李白的赞歌。这首诗题为《李白来信》,也是当时整个英语世界最长的一首致献李白的诗。诗中,李白的诗歌被比作写给后世的书信:

西北风的号角,一只蓝松鸦的振翅

宣告秋天来临,秋分卷起

蓝色海湾涌向遥远的午后。

某道峡湾之外,李白已远去,

去寻找挚友,或旧爱拂过的衣袂,

或给散落天涯的儿女写信,

给儿女的儿女写信,也写给我们。

艾肯以“光”的意象隐喻李白的诗歌:“他的光是什么?是灯,是月,还是太阳?/无论如何,只知那光变幻不定,/透过树叶,穿过积雪:落在锦缎上/是一缕幽微的磷火,照在诗行间/便是一股倾斜的灵思。”这种对于李白精神遗产的思索延续到了当代美国诗人W.S.默温(W.S.Merwin)的诗中,在《江流》这首小诗中,他写道:

李白,那叶轻舟已逝

它载了你一万里

顺流而下,猿声

一路从两岸响起,而猿声

已逝,猿声响起的森林

还有你,已逝

你听到的所有声音已逝

此刻,唯有这条江流

兀自奔涌。

默温所占据的是后来者的视角,如果《早发白帝城》记录了李白一日的感受,那么这一感受被嵌入一个千年的回望之中。整首诗被注入了时空的意识,构成了一个关于失去的隐喻。李白诗云“长绳难系日,自古共悲辛”,光阴的主题本就有一种悲剧性的内核。线性、物理的时间被诗人转化为心理的时间,表达对于时光的深刻理解。

在李白的诗中,我们所看到的是历史数不尽的日夜中的一个切片——千里江陵一日还,因被载于诗中而不朽,而默温的续写却让我们看到在这时空变化中必然的失去。默温曾在诗歌《关于瞬间的信条》中写道:“我信仰普通的一天/此时此地……”这是他对于时间的坦然接受。而在这里,“gone”(消逝)是关键词,借时空的推移,诗人指向了“大江流日夜,客心悲未央”的悲怆。这首诗由一连串“and”连缀,一气呵成,诗句为环环相扣的链条结构,一句话在语法上结束,又被迅速拾起,结尾的词连接下一个句子。一泻而下的铺排映照了诗中的江水,又再现了时间的流去。李白自白帝至江陵的一日如诗中所追溯的千年,都是瞬息之间。默温将对存在与时间的追问置于千年乃至更为悠远的时段中。在这种苍茫的历史视野中,一切都处于流动变化的状态,生灭于时间的洪流中。它所引发的是虚无的生命体验,然而同时却不乏一种昂扬的气势——因为它同时也表达了从中洞察存在真相的笃定与豁达。这也正是艾肯诗中描述的李白的变与不变,指向了其思想历经千年的有效性:

关于酒杯般的圆月下的那颗心,

酒杯般的月下,为已经消失的孩童,

消失的爱人以及消失的故人落下的泪,

我们除了说它永不终结,还能说什么?

甚至对于我们,它也永不终结,仅是开始。

李白及其杯盏、爱人与故人都已荡然无存,然而他的诗心却“永不终结”。他的诗歌总是可以被移植到新的语境中,在迥然相异的文化肌理中被阅读、重塑与转化,展现了一个又一个新的“开始”。

劳动的李白

在新的语境中,李白并不必然是一位渴慕桃花流水的隐士高贤,也可能是现实中的人。他可以是入世的、凡俗的,这一点最为突出地体现在美国诗人卡尔·桑德堡(CarlSandburg)的作品中。在《李白与老子来到内布拉斯加》这首诗中,他写道:“记下你每日收获的鸡蛋。/舍弃一件心爱之物,去换取更值得爱的东西。/放弃最后的希望,也绝不廉价出售。”“采一簇樱桃花,嗅闻它的香气。/折一枝如你的臂膀一般长的紫丁香。”“把肥壮的牛犊赶至屠夫眼前/倚着猪栏清点将来的火腿,/估算那些被玉米喂得沉甸甸的腰身。”在这首诗中,桑德堡想象李白与老子来到了美国。李白诗歌的意趣与充满质感的西部生活产生了交汇,指向了西部生活中最具烟火气和世俗的部分。诗中的意象豁人耳目,一片生机,语言粗粝鲜活,紧贴大地的脉动。七行诗由七句祈使句构成,再现了生动活泼的农业生产与日常生活——它们似乎是李白与老子关于如何喂鸡、折花、养猪的建议。内布拉斯加在北美的文化地理中意味着大片的农场,就像桑德堡在一首题为《剥玉米的人》中所写的:“在落基山和阿巴拉契亚山之间,此时此刻一颗晨星把火的标志钉在林场、牧牛的草场、玉米带、棉花带之上”。在这里,“剥玉米的人”是内布拉斯加州人的称号,指向了从事玉米生产的农民。这些描述意味着符合自然节律的农业的世界:“打谷子的伙计们在麦秸垛边上的谷糠里鼓劲叫喊吗?听过马车仓里哗哗流淌的麦子粒儿吗?听过我的剥玉米的人、收割的人拉着庄稼,唱着梦里的女人、世界和见识吗?”

桑德堡的诗风毫不矫饰,将市井巷陌的粗粝俚语锻造成诗行——他尤为善于使用粗野、有力而鲜活的语汇书写民间的生活。《李白与老子来到内布拉斯加》中的“火腿”“肥猪”“玉米”等一系列意象均是他常用的词汇。在《芝加哥》中,他写道:“笑呀,粗暴、强壮、吵闹的年轻人,光着膀子淌着汗,得意自己是宰猪的、造工具的、垛麦子的、跑铁路的、搞全国船运的人。”在《剥玉米的人》中,诗人甚至提供了如何养猪的建议,并再次使用了玉米、猪和火腿的意象:

喂,养猪的,

给你的猪轮着喂玉米和杂粮。

填饱它们的肚子,叫它们的短腿走起路来摇摇摆摆,

鼓起的肚皮里,是做火腿的肥膘。

在一般的理解中,唐诗代表了审美的、思想的幻象,似乎与现实生活相距甚远。桑德堡将对于鸡蛋、牛犊与猪的关注,与折一枝樱桃花、丁香花相提并论,在最质朴的现实主义底色中涂抹一道浪漫的色彩。这种措词是一种文化策略,写真景物、真感情。在这个语境里,李白与老子是亲切的,和美国人的生活不隔,也同时调用了李白的意象与老子的思想:诗节中的牲畜既表征了李白诗中怡然自乐的田园生活——“白酒新熟山中归,黄鸡啄黍秋正肥”,也指向了一个“鸡犬相闻”的理想世界。

饮酒的李白

李白也可以是一个酒友。美国传奇诗人查理·布考斯基(CharlesBukowski)称李白为“不朽的饮者”,布考斯基一生好酒,创作了大量的饮酒诗,后人将其饮酒的诗文专门辑录为《饮酒》这部集子。李白在他的诗中,自然也是重要的在场。《黑夜之诗》中,他开篇便化用了李白的“古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名”,写道:“饮得愈快,/便愈觉不朽。/并非永生不死,/而是恍若已活过/近乎永远。”他所表达的是李白的自在与圆融,思考如何超越凡俗世界的寂寥和困顿。这也是布考斯基的生命哲学:“处世若大梦,胡为劳其生。”人生若如一场大梦,何必为名利奔波而丧失本真?在沉醉中,他写道:“我想起李白/那么多/世纪之前/饮酒/作诗,/而后/将诗稿/点燃,/任其随江/漂流,/与此同时,帝王们/垂泪涟涟。”诗中布考斯基重述了白英对于李白诗稿的介绍。这种浪漫化的记述显然投射了逍遥洒脱的想象,李白高蹈脱俗的风度跃然纸上。

《不朽的饮者》这首诗中,李白化身为诗人的酒友:“李白,我总是想起你,/当我饮尽/这些瓶中的酒时。/你知道如何度过/日日夜夜。/不朽的酒徒,/如果你驶过好莱坞高速/走进门来,/面对一台电动打字机时,/会如何?/当你盯着有线电视看时,/心中会作何想?”诗人想象李白如何在现代世界自处,他直呼其名,将李白从文字中召唤出来,如同隔着千年晤对。酒被布考斯基赋予了更多的表意功能,体现了一种心灵状态——从实用的、功利的、伦理的羁绊中脱离出来的绝对的自由。诗人与社会疏离,却不颓废消弭,而是冷眼观察,沉醉在丰富的精神世界中。布考斯基邀请李白共饮:“李白,这酒正香/无论如何,仍有/一些/时间/独坐/与/思考。/多么希望你/在这里。”最后,他为李白倒了一杯酒:“我斟了/满满的一杯/香醇美妙的红酒/献给/你。”布考斯基将李白视作知己。对于布考斯基来说,饮酒意味着一种有强度的生命体验,形成了对于人生虚无的抵抗。他的玩世不恭、放浪形骸,皆是对于释放人之天性的主张,对于苦难报之以高亢昂扬的姿态,他常在自己的诗中嬉笑怒骂,直达一种“扶摇直上九万里”的豪壮,表现了放任本性恣意生长的自由。如果李白表示“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,布考斯基则想象如何饮酒作乐,破坏他们的秩序。这是一种浪漫主义诗人追求精神自由、反抗世俗规范的方式,也是个体生命的张扬。

“在旅程”的李白

美国诗人亚历克斯·斯托利斯(AlexStolis)的《李白来到美国》(2010)想象李白来到了美国,一路走过纽约、佛罗里达、新奥尔良、密苏里……如同一个游吟诗人,漫游在现代世界。这位唐代诗人被斯托利斯视作美国“垮掉的一代”的精神化身,在诗册中贯穿了“在旅程”的、自由不羁的生存哲学。全书构建了一个含有多重意蕴的旅程,李白引领着读者经历未知的心理旅程,带领读者穿梭于渴望、失落与觉知的境界。颇有创意的是,每两首诗歌都与一条物理学定律相互映照——诸如热力学第一定律、牛顿第一定律、阿伏加德罗定律、薛定谔的猫等二十余种科学原理,形成一个独特的文本结构。诗集因而具有两个框架,一个是“在旅程”的框架;另一个则是物理公式的框架。它们共同构成了当代社会的底色,表现了一个高度理性化、城市化的世界,凸显了美国人的异化与疏离。李白正是在这样的世界里穿行,他饮酒、旅行,与形形色色的人交往,思考生存的寂寞。唐诗中的清风明月,变成了当代城市的景观:

海不够大——我向往天空,

想象车轮下的沥青会诉说

一段旅程的终点。

你让我追随春风,

要我聆听征兆,而我却迷失在

香烟与尘埃的低语中。

李白诗中的“借问此何时,春风语流莺”,在这里取而代之的是车轮、沥青、香烟与尘埃等一连串“在旅程”的意象。它们界定了当代美国文化,标识了居无定所的现代生活。在这部集子里,李白的孤独并非虚泛的伤感,而是有着现实的附着。斯托利斯借李白之口吟唱的是被社会遗忘、被时代湮没的个体的内心世界,而这种个人的生命遭遇也构成了集体历史境遇的缩影。李白并未被简化为“孤独忧伤”的符号,他为现代人的孤独荷载了一种存在主义的寂寞感。斯托利斯的《独酌》这首诗呼应了李白的《月下独酌》,诗中写道:

阳光过于炽热,我听见

江水奔流不息,一个酒保佯装关心着

孤独的政治。

李白的月下独酌变成了白日饮酒,月光下的花园被封闭的、霓虹灯闪烁的酒吧、台球厅替代:“一轮满月照见我们的谎言/,感受到我们的冷漠,/而后向自身折返。/我们诅咒它的掌控——/渴望霓虹招牌,/以及被香烟灼烧得伤痕累累的台球桌。”斯托利斯的李白不再是一个超然物外的世外高人,他敏感而多愁善感,与这个世界的一切孤独者同休共戚。他借李白之口思索的是如何面对灵魂流离失所的现实,如何不放弃捕捉诗意的时刻,不放弃对于希望的追索:

你想知道春天如何迷失

在拥挤的酒吧里,

云朵从高处坠落后

又如何。你注视着我——

我攥住风,翻出衣兜

为了接住雨。

斯托利斯尝试的是一种诗歌的举隅法,通过开凿古典世界的断片,嵌入当代的表达,从而相似的思绪在不同的文化语境中和谐共振。诗人由此探讨了在瞬息万变的世界如何以内心的泰然自若面对物质世界的冷漠。

故友般的李白

同样是书写李白,相较于斯托利斯笔下孤独的李白,苏格兰诗人唐·帕特森(DonPaterson)的李白却呼朋引伴。他的诗歌聚焦李白的日常交往,将李白转化成一个喜欢交游的苏格兰人。

帕特森的诗集《雨》(2009)收入了一首改写自李白的诗:

我在一个热烘烘的晴日下午

在山坡上遇见他瞎转悠

他瘦得跟钉子似的(skinnyasanail)

脸白得像月亮(pale-skinnedasthemoon)

大帽檐底下

一张脸被雨水划得全是道子(thefacewascutwithrain)

老天爷啊,可怜的杜甫,我心想:

这一定又是因为写诗。

不难发现,诗歌是对李白诗《戏赠杜甫》的改写:“饭颗山头逢杜甫,顶戴笠子日卓午。借问别来太瘦生,总为从前作诗苦。”帕特森的重写将四行改为八行,采用了英语诗歌常见的隔行押韵的方式:abab,cdcd,读起来风趣俏皮、朗朗上口。诗题改为《诗》,暗示这首诗是关于创作之苦,也暗示了诗人自己的诗学:诗的表象可以是轻巧而日常的,但其内核却必然包含着刻苦的钻研与雕琢的艰辛。帕特森的诗歌以日常题材著称,多从琐碎、细密的观察中汲取诗材,用语清浅,也常用苏格兰语写作。不过,他的形式却很工整,沿袭传统的韵律结构,在匠艺上一丝不苟。在这首诗中,诗人便是用了俚俗的语言,并用戏谑的语调,调笑作诗之艰辛,以至诗人殚精竭虑、身形消瘦。一首诗即便浅白平实,看似兴之所至,信手拈来,实则是写作者“新诗改罢自长吟”的苦心经营与雕琢。与此同时,《雨》这部诗集题献给帕特森的朋友、诗人迈克尔·唐纳吉(MichaelDonaghy),帕特森由此也以李杜之间的友情比拟自己与唐纳吉的关系,悼念他的离世。

在帕特森的笔下,李杜之间的对话活泼生动。这种幽默感也体现在他对李白的另一处改写中。在另一部诗集中,有一首题为《访九州群山禅师不遇》,题目戏仿了李白诗题的译文《访戴天山道士不遇》,在这一页故意没有写下任何文字——既然访友不遇,当然也无事可陈了。这里的缄默既是帕特森的“小聪明”,也是一个意味深长的留白,颇为悖论地将这场“不遇”,以空白的方式记录下来,带来了一种“雪夜访戴”的效果,中国古人的潇洒率真油然而生。幽默也罢,率性也罢,帕特森所要强调的并非李白的玩世不恭,而是其随遇而安、任性放达的精神气度。

无论是亲切的故友,还是孤独的游吟诗人;无论是炊烟里的人物,还是高蹈脱俗的饮者。一个多世纪以来,英美诗人在李白的身上看到了多重的影子,经由他们的重释和引申,相隔千载的李白在过去百年的轨辙上留下了诗意迁徙与增殖的印迹。艾肯在《李白来信》中写道:“文已逝,诗人已逝,唯有汇入/那一没有年月的永恒文本中。/诗中的桃树仍在此矗立。/歌在桃树中,在耳中。”李白也早已汇入浩荡的世界文学传统的“永恒文本”之中,成为跨越文明边界的诗学坐标。他的形象与诗歌既是中国美学的结晶,又是人类共同的精神遗产,持续激活着不同语境的诗思。

(作者:孙红卫,系南京大学外国语学院副教授)