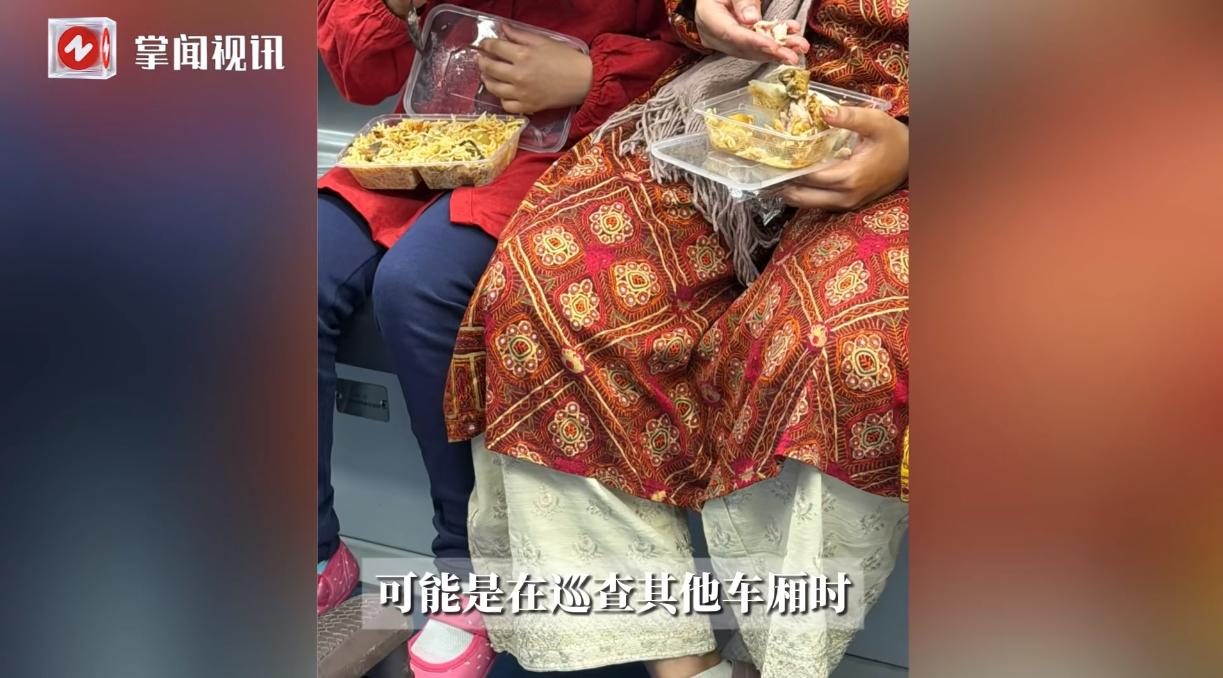

10月28日报道,广东深圳,两位印度人在地铁上趁着巡查员不在时,竟掏出了两份手抓饭,然后在地铁上大快朵颐起来,旁边一位乘客看不下去,将这一幕拍了下来,网友们顿时吵翻! 深圳地铁回应:对所有乘客都一视同仁,不会区别对待。 2025 年 10 月深圳地铁客服中心,阳光透过玻璃洒在桌面上。 两位印度乘客捧着多语言版《乘客守则》,用不太流利的中文说 “谢谢提醒”。 他们特意带着翻译来,还手写了致歉信,提到 “以后会提前查规则”。 这距离他们在地铁吃手抓饭引发争议,只过了四天。 没人想到,一场网络风波会以这样温暖的方式收尾。 时间回到 10 月 28 日早高峰,深圳地铁 3 号线少年宫站台上。 两位印度乘客刚从老家来深圳工作,随身带了母亲做的手抓饭当早餐。 “想着地铁上能吃完,到公司就不用再找地方吃饭了。” 其中一位事后说。 上车时他们没注意站台 “禁止饮食” 的标识,只看到人多就往里挤。 巡查员当时在另一节车厢疏导客流,没发现他们的举动。 车厢里,邻座的深圳市民王阿姨最先闻到香味,皱了皱眉。 她转头看到两人用手抓着米饭吃,米粒偶尔掉在地上,心里有点不舒服。 “不是嫌弃吃法,是觉得地铁里吃东西不太合适。” 王阿姨后来解释。 她没直接开口,只是拿出手机拍了视频,想发给地铁客服反映情况。 没想到视频被旁边乘客看到,随手发到了网上,很快就火了。 当天中午,深圳地铁巡查队队长李哥就接到了上级通知。 “要找到这两位乘客,不是处罚,是解释规则。” 领导特意强调。 李哥调了车厢监控,根据两人下车的站点,联系了附近的社区工作站。 “怕他们有抵触情绪,还找了会说印地语的志愿者帮忙。 ” 李哥说。 直到傍晚,志愿者才通过社区群,联系上这两位刚入职的印度工程师。 第一次沟通时,两位印度乘客显得有些紧张。 他们反复说 “不知道地铁不让吃东西”,还拿出手机展示老家的地铁照片。 “在德里地铁上,偶尔也有人吃零食,没人管。” 其中一位解释。 志愿者耐心翻出《深圳地铁乘客守则》,用图片对比禁食前后的车厢环境。 看到保洁员清理食物残渣的辛苦照片,两人露出了愧疚的表情。 没人知道,深圳地铁的禁食规则,最早源于十年前的一次乘客调研。 2015 年,深圳地铁曾发起 “车厢文明” 投票,87% 乘客反对车厢饮食。 有位孕妇留言:“闻到包子味就恶心,早高峰只能提前两站下车。” 保洁员张姐的话更实在:“夏天饭粒粘在地板上,半天都擦不干净。” 这些民生诉求,成了 2018 年出台禁食规定的重要依据。 这次手抓饭事件,也让深圳地铁意识到多语言服务的缺口。 客服部的小陈连夜整理资料,把《乘客守则》翻译成英语、日语、印地语。 “以前主要是中文和英语,没想到现在需要更多语种。” 小陈说。 她还在守则里加了漫画图解,比如用 “禁止符号 + 食物” 的图案,方便理解。 如今,深圳地铁 3 号线上,多了不少暖心的小变化。 车厢广播里,除了中文和英语,还新增了印地语、日语的提示音。 站台的 “禁止饮食” 标识旁,多了小图标注解,连小朋友都能看懂。 王阿姨每次坐车,看到有人想吃东西,会笑着提醒 “地铁里不让吃哦”。 两位印度乘客则养成了习惯,出门前先查当地交通规则,再也没闹过笑话。 这场因手抓饭引发的争议,最终变成了城市文明的一次小小进步 —— 不是靠指责分清对错,而是靠理解找到共识,让每个在这座城市的人,都能感受到温暖。 (信息来源:澎湃新闻——深圳地铁回应印度人在车上吃手抓饭 )