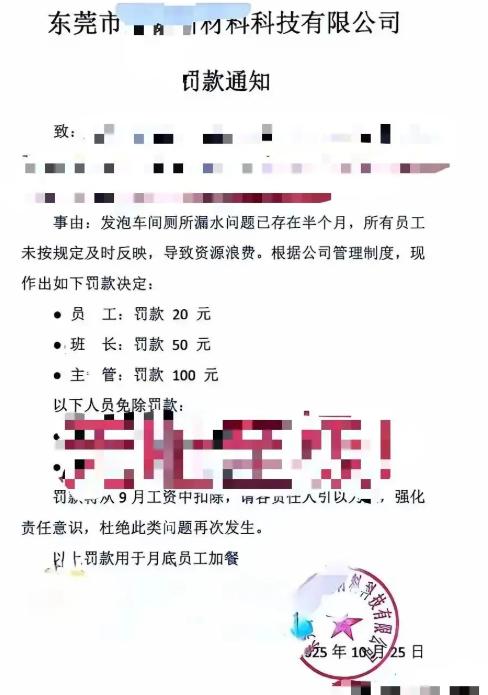

“现实版株连九族!”近日,广东东莞一家公司因为车间厕所长期漏水,没有一个员工向公司反映,公司对该车间所有员工从上到下都进行了处罚,包括车间主管和班长,罚款用于月底给员工加餐。 位于广东东莞的某公司,其发泡车间内的厕所漏水问题已持续半月有余。这一状况不仅影响使用,若不及时处理,或会引发更多问题。 这件小事最终演变成一场对车间全体人员的集体罚款。这起因20元罚单引发的“连坐”风波,价值不在于评判对错,它更像一个精准的探针,刺入了企业肌体,暴露出一个关于集体沉默的复杂样本。 漏掉的不仅是水,更是组织内部的责任与信任。 员工的沉默,并非源于懒惰,而是一种特定制度下的经济理性。在“按件计酬”的薪酬模式下,离开生产线去报告问题,就意味着直接的个人收入损失。这笔经济账,每个员工都算得很清楚。 再加上普遍存在的旁观者心态,人人都觉得别人会去处理。厕所问题在他们看来,并不属于自己的工作范围。 当个体各自做出自认为 “理性” 的决定时,这些选择叠加起来,最终却构成了集体的非理性状态。公司层面为此付出的代价是,地面长期积水,每月多耗几十度电,甚至存在损害地下电路的安全隐患。 一位老师傅觉得为20元罚款去计较不值得,选择沉默接受。这种态度恰恰说明,成本核算的思维已在员工心中深度内化。发现问题的举手之劳,在缺乏正向激励的体系中,被视为一种纯粹的额外成本。 沉默在组织内部并非铁板一块,而是沿着权力层级呈现出不同形态,最终汇成一个巨大的责任真空。公司针对不同岗位开出不同金额的罚单,主管 100 元、班长 50 元、员工 20 元,这一细节刚好证明管理层也察觉到了责任的层级差异。 主管的沉默,源于“各司其职”的僵化思维。他将注意力集中在生产与质量上,认为厕所应由后勤部门负责,问题因此被划出自己的管辖范围。这是一种典型的结构性失明。 班长则夹在中间,感受着两头受气的角色艰难。他既要面对上级的期望,又难以动员下属处理“分外之事”,最终陷入一种传导性的麻痹。在主管和班长都无动作的情况下,普通员工更没有行动的动力。问题只能被一位偶然经过的管理人员发现。 这种“连坐”式的罚款,是一种试图走捷径的管理方式。它非但不能解决问题,反而会加剧不信任,与公司期望的主动性文化背道而驰。外界将其称为“现实版株连九族”,在法律上也站不住脚。 《劳动法》明确规定,经济处罚需要基于明确的个人违纪事实。上海曾有法院裁定,因同事错误而处罚组长的做法并不合理。 处罚措施本身也充满了矛盾。公司一边采取集体惩罚,一边又豁免了两名加班修理水管的员工和一名新员工。 这种豁免,本意是想传递“鼓励主动解决问题”的信号,却让整个管理意图变得混乱不堪,最终损害了员工的士气与信任。 短期来看,罚款或许能换来一时的服从,却无法培养长期的责任感。相比之下,设立50元的“报障奖励”,或引入数字化的扫码报障系统,才是靠信任与赋能激发主动性的更优方案。 修复一个因惩罚而加剧沉默的团队,远比修好一个漏水的水管更难。 东莞这家公司的漏水事件,暴露了当代的某种管理困境。试图用20元罚款买来的“责任感”,注定是脆弱且短暂的。 企业真正需要构建的,是一个让员工感到被尊重、责任清晰、举手之劳能被看见和鼓励的微环境。 否则,今天漏掉的是水,明天就可能是更大的生产或安全隐患。 信源:河南经济报——公司厕所漏水半月无人反馈,所有员工被罚款20元,管理人员:20元只是善意提醒,真正处罚的是主管和班长,他们的金额会高一点