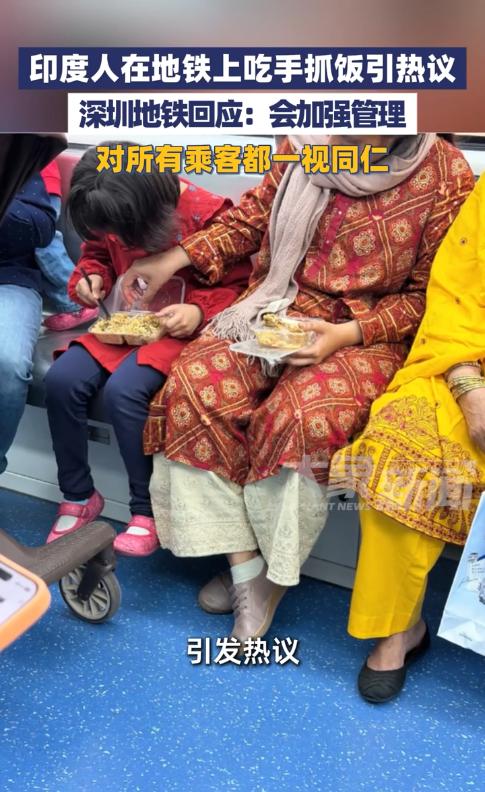

“滚回自己的国家!”10月25日,广东深圳,几名印度人坐地铁时,竟然在大庭广众之下吃手抓饭!虽然有人上前劝阻过他们,可印度人根本不听,地铁站回应:对所有乘客都一视同仁,不会因为是外国人不管。 大家怎么看,一起评论区唠唠! 就在10月25日早高峰,深圳地铁4号线出了一件让人唏嘘的事,有三名印度乘客坐在车厢里,居然从包里掏出餐盒,手抓着咖喱饭开吃。 那阵咖喱香一飘开,整个车厢立刻变了味儿,旁边的乘客一个个皱眉,想躲也没地方躲。 有人鼓起勇气上前提醒一句“地铁不能吃东西”,可那几位只是抬头笑了笑,又低头接着吃,完全没放在心上。 视频一传上网,评论区炸锅,有人说“真不讲究”,也有人反问“外国人是不是就能随便来”? 深圳地铁反应挺快,当天下午就回应了,态度很正:对所有乘客一视同仁,不会因为是外国人就不管。 听起来挺提气,但往下看,事情没那么简单,地铁方面说,当时安全员巡查没发现,可能那几位趁着人不注意开始吃,现场的乘务员上前用英语加手势劝阻了,可担心语言不通引起冲突,就没开罚单。 这解释合情合理,但也让人有点别扭——规定摆在那儿,要真能做到“人人平等”,不能光靠口头承诺。 其实深圳早有明文规定,《城市轨道交通运营管理办法》写得清清楚楚:付费区和车厢内禁止饮食,违者可罚50到500元。 只是这几年,执行的力度确实打了折扣,光是2024年,地铁车厢饮食投诉就超过300起,但真正被罚的不到10%,这就尴尬了——规则有,可真出事的时候,大多数人靠的是“自觉”和“劝”。 地铁为什么不让吃?并不是管得太宽,密闭的车厢里,气味散不开,别人被熏得直皱眉;饮料洒一地,踩上去滑倒了,算谁的责任? 还有食物残渣,掉进缝里招虫鼠,线缆一咬断,地铁就得停运,武汉、北京、上海都出过因为虫害导致信号故障的事故。 这事儿听着小,其实背后全是安全账。 可网上的讨论却越吵越偏,有人坚持文化要被尊重,说印度人习惯手抓饭是他们的传统;也有人反驳:尊重文化没问题,但到了别人家,就得按别人家的规矩办事。 这话听起来朴实,却正中要害,尊重是相互的,公共空间不是个人领地,更不是文化实验场。 咱中国人出国旅游,也得学着遵守人家的规定,这点道理谁都懂。 真正让人不舒服的,其实是那种“看起来不公平”的感觉,很多人想起南京地铁那件事——一个中国小伙喝奶茶被罚,外国姑娘喝咖啡只被口头警告。 大家最怕的不是有人犯错,而是“有人犯错不挨罚”,一旦规则带上“选择性”,信任感就没了。 再看深圳这次的处理,也算是一次提醒,靠几个巡逻员盯着上百万乘客,确实不现实,管理难度摆在那里。 深圳外籍人口多,地铁提示牌上只有中英文,很多人可能真看不懂,结果呢?误会、争论、情绪全堆一块儿,最后小事变大事。 好在这次事发后,深圳地铁算是动了真格的,在人流量大的福田、深圳北等站点,已经新增了印地语、韩语等多语言“禁止饮食”标识,还准备在11月办“文明出行月”活动,解释禁食背后的安全逻辑——不是为了挑口味,而是为了大家都能安稳出行。 还有网友提了个好主意:第一次违规就教育,真不听再罚,饿急了的可以去站台设的爱心区解决,不至于闹到尴尬。 其实国外早就有成熟经验,新加坡地铁吃一口都能罚上千块,但人家也贴心地在站台设了饮水区,刚柔并济;日本地铁几乎没人吃东西,不靠罚单,全凭习惯。 说到底,好的规则不是靠喊口号,而是靠人心认同,深圳要想规矩立得稳,就得在“管得严”和“管得巧”之间找到平衡。 这场“手抓饭风波”,最后也慢慢从情绪对抗变成了理性讨论,网友们总结得挺中肯,文明不是看你怎么吃,而是看你知不知道什么时候不该吃。 说白了,公共秩序的意义,不是压制谁,而是保障每个人都能舒服地活在同一个空间里。 “滚回自己的国家”这种气话,其实没人真想说出口,那不是正义,只是情绪的出口,文明社会要的不是排挤谁,而是让所有人都明白——无论你来自哪儿,只要进了地铁,就得遵守同一套规矩。 规则面前,人人平等,这才是真正的城市气度,深圳是一座国际化的城市,更该用行动证明,尊重文化可以有温度,执行规则也要有力度,能做到这两点,才是真正的“文明深圳”。 对此,大家有什么想说的呢?欢迎在评论区踊跃留言!麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)