脸色红润、声音洪亮,见到54岁的邓大姐时,很难相信她是一位晚期卵巢癌患者。3个月前,她经历了一场大手术,如今,依旧在接受化疗,可与其他晚期卵巢癌术后的病友相比,邓大姐的状态极好,“于主任叫我怎么样,我就怎么样,这都多亏了于主任团队。”

近日,浙江省肿瘤医院妇瘤外科副主任于爱军主任医师团队成功完成了妇科领域首例针对卵巢癌患者的“支架法肠转流术”,患者正是邓大姐。

“胖”到没法躺平睡觉

确诊晚期卵巢癌

2023年,邓大姐曾患上乳腺癌,在外院手术后,一直规律随访。今年4月底,又一次复查,结果没有异常。

“5月和6月,我的肚子慢慢变大了,一开始以为是长胖了,后来大得有点夸张,没办法平躺,睡觉需要身后靠着被子。”7月,邓大姐去做了检查——卵巢癌腹盆腔多发转移伴直肠侵犯。

吓蒙了的邓大姐赶紧找到于爱军主任。

“妇科恶性肿瘤中,卵巢癌的生存率最低,复发率最高,它的5年生存率约为30%-40%。”于爱军提到,由于卵巢位于盆腔深处,体积小,多数患者早期没有典型的症状,很难被早期发现。约70%的患者确诊时已是晚期,邓大姐就是一个典型。详细检查评估病情并结合邓大姐以往的基因检测报告,于爱军认为,“这次卵巢癌的发生大概率与遗传因素相关。”

卵巢癌超根治术是邓大姐这样晚期患者实现长期生存的重要手段之一,迄今已有二十年的发展历史,其目标是达到R0切除(术后肉眼无残留)。然而,当肿瘤侵犯肠道需进行直肠切除吻合或多处肠管修补时,最凶险的并发症——吻合口瘘(肠道缝合处破裂导致粪便渗漏腹腔),始终是高悬在医患头上的“一把剑”。

为预防这一致命并发症,近二十年来,临床上常采用预防性人工造口(俗称“粪袋口”)。这种术式虽然能保护吻合口,却代价巨大:患者需长期携带造口袋,生活质量严重下降,并面临水电解质紊乱、肾功能损伤等风险;更关键的是,患者必须在术后化疗过程中或化疗结束后接受第二次手术来还纳造口,这不仅可能带来再次发生吻合口瘘、切口感染等的额外痛苦,还可能导致肠道功能长期异常,甚至延误必要的术后化疗。如若患者总体情况不佳,即使可以接受化疗,也需要相应减少药物剂量,而不足量化疗对疾病治疗效果的影响不言而喻。

传统的预防性造口术

“支架法肠转流术”一举多得

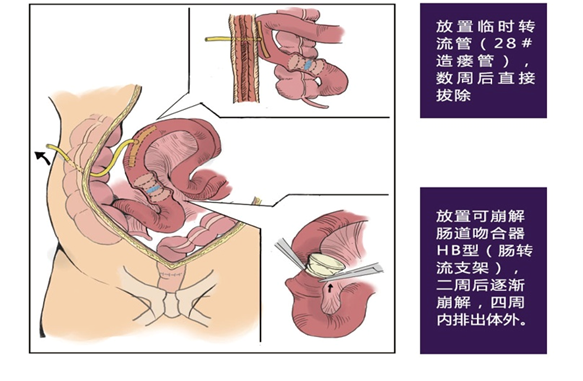

一次偶然的机会,于爱军了解到由浙江大学医学院附属邵逸夫医院蔡秀军教授发明的支架法肠转流术。“这种可崩解肠转流支架原先运用于低位直肠癌切除术后的患者身上,而我们经过多次研究与讨论认为,将其运用在卵巢癌超根治术患者身上可以做到一举多得。”

卵巢癌超根治术中,在回肠末端植入一个可降解的小肠支架,并在其近端放置转流管。术后,肠道内容物被完全引流至体外,从而为远端的直肠吻合口和肠管修补处创造了一个“零压力、零污染”的完美愈合环境——植入的支架在术后3-4周内自行降解,此时即可拔除转流管,患者体表仅留下一个快速愈合的小口,避免了第二次还纳手术;同时避免了造口导致的肠液丢失和水电解质紊乱,为患者术后按时、足量接受化疗提供了保障;另外,患者术后可经口进食,无长期携带造口袋的心理负担和生活不便,生活质量得到极大提升。

“不同于直肠癌,卵巢癌超根治术手术范围更广,创伤更大,往往面临着多段肠管的切除及修补。此外,卵巢癌患者往往需要在术后更早地接受化疗,可能对转流管拔除后的引流口愈合造成不利影响。”于爱军团队邢洁副主任医师介绍。

经过严格检查与评估,在与邓大姐详细沟通后,7月28日,于爱军团队为她做了手术,并应用支架法肠转流术替代了传统造口。

术后三周开始化疗

体重还增加了三四斤

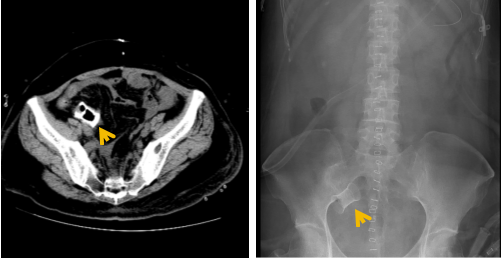

得益于邓大姐的全身心信任与配合,在医护团队的通力合作下,邓大姐术后恢复迅速,顺利进食,转流管引流通畅。术后复查显示支架位置良好,肝肾功能等指标稳定,术后第二周复查CT及腹部平片可见完整支架影。

术后盆腔CT及腹部平片可见完整小肠支架影子(箭头)

邓大姐于术后第三周如期开始了首次静脉化疗。术后第四周,影像学证实支架已完全降解,转流管成功拔除。

术后腹部平片可见小肠支架完全降解(左),肠道造影发现吻合口愈合良好(右)

“转流管拔掉之后,剩下一个香烟直径大小的小洞,慢慢愈合,越变越小,偶尔会有一些液体渗出,我自己也能根据护理团队教我的方法处理,很简单。”目前,邓大姐已经做完4次化疗,还剩下2次,“除了化疗那几天会有点没力气、胃口差点,其他方面跟没生病之前没什么差别。我自认为算是一个‘挑剔’的人,但手术至今3个月,没觉得有特别难受的地方。”相较于卵巢癌超根治术后预防性人工造口的患者营养状况差、体重丢失多的常见现象,邓大姐不仅没有消瘦,还重了三四斤。“术前111斤上下,现在115斤。”

除了邓大姐,目前还有另一位47岁的晚期卵巢癌患者在术中运用了支架法肠转流术。“针对这位患者,我们根据具体情况在术中做了一些小创新,因此她的恢复速度更快一些。”

于爱军表示,“这项技术真正做到了在追求根治效果的同时,极大化地保护了患者的器官功能和生活质量。它避免了预防性造口及其带来的一系列问题,是晚期卵巢癌外科治疗领域一个重要的理念革新与技术突破,为众多面临类似困境的患者带来了新的希望。”

于爱军(左三)主任团队