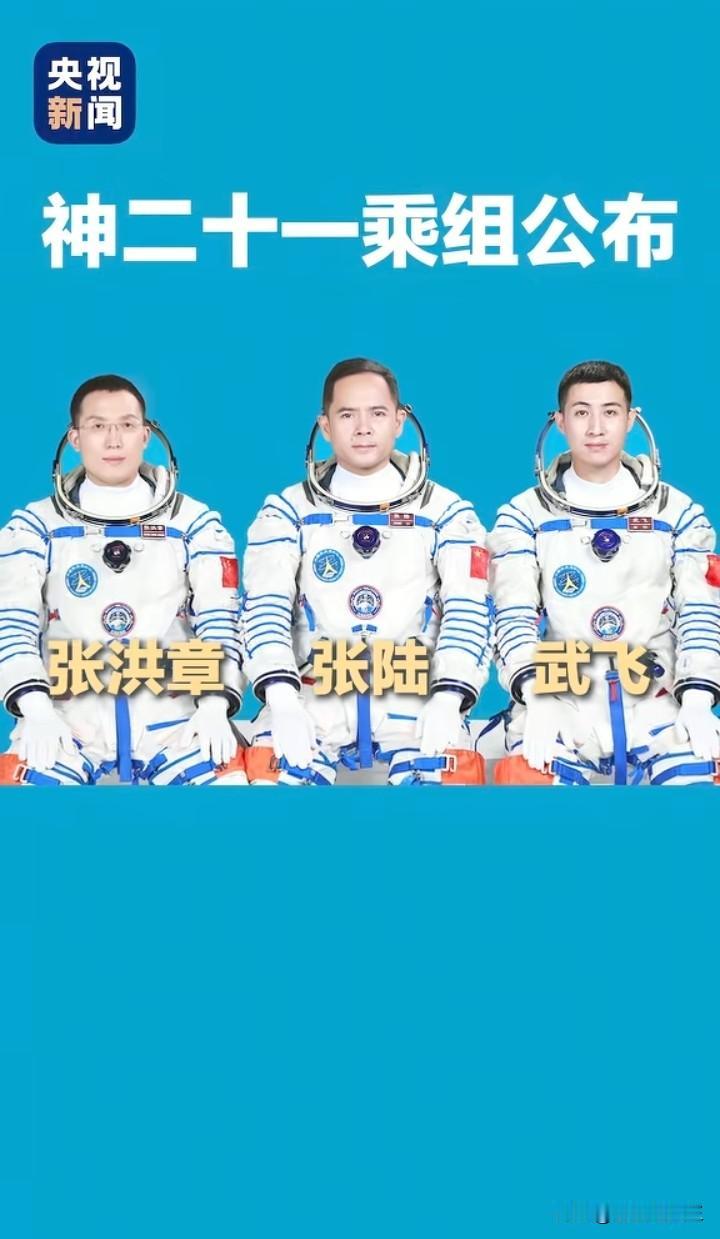

神舟二十一号乘组:不止是飞天,更是中国空间站的“职场新生态” 看神舟二十一号的乘组名单,不少人第一反应是“和以前不一样”。没有延续常见的“老手带新手”模式,三位航天员的分工像三条清晰的赛道——一个管驾驶,一个管维修,一个管科研,这种精准到岗位的搭配,如今正成为太空任务的“新常态”。 张陆是航天队伍里的“老飞”,多次飞天的经验让他成了任务的“安全锚”。从把飞船稳稳送进太空,到在轨期间监控飞行状态,再到最后带着乘组平安返回,他手里攥着整个任务的“方向盘”,每一个操作都藏着多年积累的底气。 32岁的武飞是乘组里的“技术达人”,也是个特别的存在。在成为航天员前,他是航天院的工程师,空间站的内部结构、设备运行逻辑,对他来说就像熟悉自己的手掌纹。上了天,他不只是按指令操作,更能主动“找茬”——哪个设备参数有点偏差,哪个部件可能藏着隐患,他一眼就能察觉,甚至能提出改进建议。这种“既懂操作又懂设计”的能力,让空间站多了个“随身维修师”。 张洪章则是乘组里的“科研尖兵”。作为中科院研究化学催化的研究员,他打破了过去“地面设计、太空执行”的科研模式。以前,太空实验得地面科学家把步骤定死,航天员照做就行;现在他自己带着研究课题上天,实验中发现参数不对能立刻调整,材料需要更换也能当场操作。这种“科学家亲赴前线”的模式,不光让实验效率提上去了,数据也更贴近真实的太空环境——这正是科技部去年提出“让科学家深度参与太空任务”的真实落地。 这次任务是中国载人航天的第37次飞行,但真正的看点不在发射本身,而在航天员们要干的“实在活”。给空间站装空间碎片防护装置,就像给它穿了件“防弹衣”;把舱外的旧设备收回来检修或替换,更是在证明:中国空间站不是用完就闲置的“一次性实验平台”,而是能持续升级、长期使用的“太空基础设施”。 三位航天员的分工里,藏着中国航天的“人事新逻辑”:张陆管“出行安全”,武飞管“系统健康”,张洪章管“科研产出”,没人是来“体验太空”的,所有人都是带着明确任务来“干活”的。这次乘组搭配,更像是一次“人事结构大换血”的信号——未来的航天员队伍里,不只会有飞行员,还会有工程师、科学家、系统运维人员,每个人都带着自己的专业技能,在太空里各司其职。这种变化,从神舟二十一号的三人组里,看得明明白白。