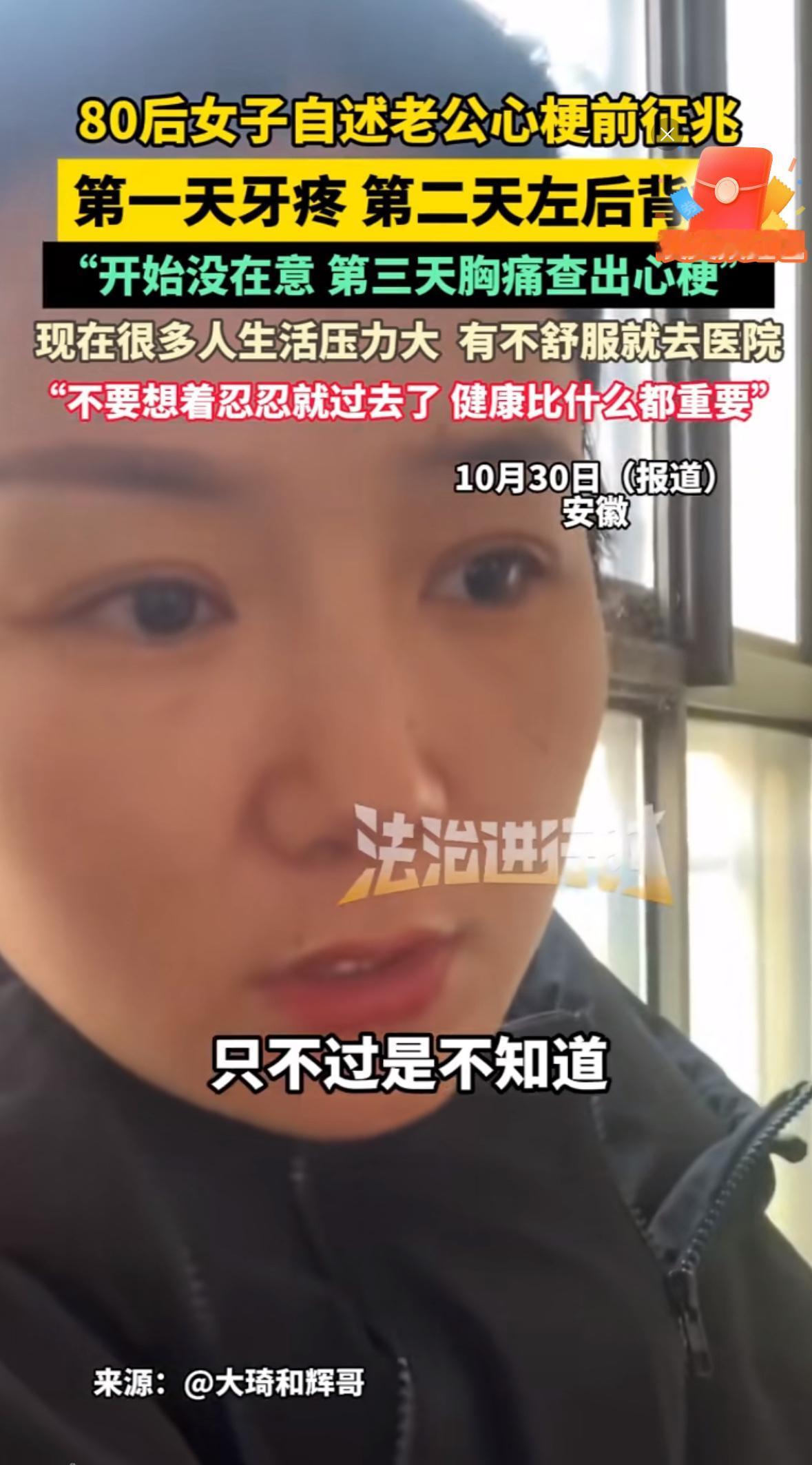

“他总说胸口闷得慌,我还以为是最近项目太赶累的,现在想想,那分明是心脏在敲警钟啊!”王女士攥着丈夫的病危通知书,声音抖得像风中的落叶。三天前,丈夫还在工位上揉着太阳穴说“歇会儿就好”,谁能想到,那竟是心梗发作前最危险的倒计时。 那些被忽略的“求救信号” 王女士的丈夫今年42岁,平时身体看着挺壮实,就是偶尔喊累。发病前三天,他总说“脖子像被人掐着似的”,爬两层楼就喘得直不起腰。王女士想拉他去医院,他摆摆手:“项目收尾呢,等忙完这阵再说。”结果第二天凌晨,丈夫突然捂着胸口倒在地上,送医时心电图已经拉成直线。医生翻着病历直摇头:“典型的ST段抬高型心梗,但送来太晚了,心肌坏死面积太大……” 这不是个例。去年某医院接诊的127例心梗患者中,83%在发病前一周有过“非典型症状”:有人觉得“牙疼得要命,可牙医说牙根好好的”;有人“胃胀得吃不下饭,以为是老胃病犯了”;还有人“后背像压了块大石头,按摩贴膏药都不管用”。这些症状像藏在暗处的“定时炸弹”,被当作普通疲劳、颈椎病、胃病处理,直到心脏彻底罢工。 “我以为没事”是最致命的谎言 “现在年轻人总觉得心梗是老年病,可数据显示,45岁以下心梗患者占比已经从2015年的12%飙到2025年的28%!”北京某三甲医院心内科主任李医生拍着桌子说,“我们接诊过最年轻的患者才23岁,熬夜打游戏、顿顿外卖、从不运动,发病前一周总说‘心跳得厉害’,结果送来时左心室已经坏死三分之一!” 更扎心的是,这些“求救信号”明明有机会被抓住。王女士的丈夫发病前三天,脖子发紧、爬楼喘气、胸口闷痛,都是典型的心绞痛前兆。医学上有个“15分钟法则”:如果活动后出现胸痛、咽部紧缩感、左肩放射痛,休息或含服硝酸甘油后15分钟内缓解,那是心绞痛在“预警”;如果超过30分钟不缓解,就是心梗在“倒计时”。可多少人像王女士丈夫一样,用“忙完再说”“忍忍就好”把生的机会推远? 别让“侥幸”成为压垮心脏的最后一根稻草 “我见过太多患者,发病前总觉得‘自己不会那么倒霉’。”李医生翻着病例本,指着一个35岁患者的记录:“这个小伙子,发病前一周总说‘左臂酸得抬不起来’,结果检查发现,冠状动脉已经堵了90%!他说‘我以为是打游戏鼠标用多了’,现在后悔得直撞墙。” 这些被忽略的信号,背后是更可怕的“健康认知危机”。有人觉得“体检正常就没事”,可常规体检查不出冠状动脉粥样硬化;有人相信“年轻就是资本”,却不知道高血压、高血脂、糖尿病早已悄悄埋下“血管炸弹”;更有人迷信“偏方”“保健品”,把硝酸甘油扔在抽屉里积灰,却花大价钱买“疏通血管”的口服液。 生命没有“重来键”,这些信号必须刻进DNA 现在,请你摸摸自己的胸口——如果最近一周,你出现过以下情况,请立刻放下手机: 1. 活动后胸痛/咽部发紧:爬楼、提重物时,胸口像压了块石头,或者脖子像被人掐着,休息5分钟能缓解; 2. 左肩/手臂/下巴放射痛:疼痛从胸口窜到左肩、左臂内侧,甚至下巴、后背,像有根线在扯; 3. 不明原因的恶心/出冷汗:没吃坏东西却突然呕吐,或者坐着不动也满头大汗,衣服能拧出水; 4. 没缘由的疲惫:明明没干什么,却累得连说话的力气都没有,像被抽干了能量。 这些信号不是“矫情”,是心脏在“喊救命”!如果15分钟内不缓解,立刻拨打120,别自己开车去医院——心梗发作时,患者70%的死亡发生在送医途中。 写在最后:别让“我以为”变成“我后悔” 王女士现在每天都会在丈夫病床前念叨:“你说你要是早点听我的,现在哪会躺在这儿?”可惜,生命没有如果。心梗不是“突然袭击”,它是身体用各种方式“喊话”,而我们却总选择“装聋作哑”。 今天,请你把这篇文章转发给最在乎的人,然后摸摸自己的脉搏——如果它跳得规律有力,那是身体在感谢你;如果它偶尔“漏拍”或“狂奔”,那是它在提醒你:该停下来,听听自己的声音了。 你最近有过这些“奇怪”的症状吗?评论区说说,或许你的分享,能救一个人一命。 来源:大琦和辉哥