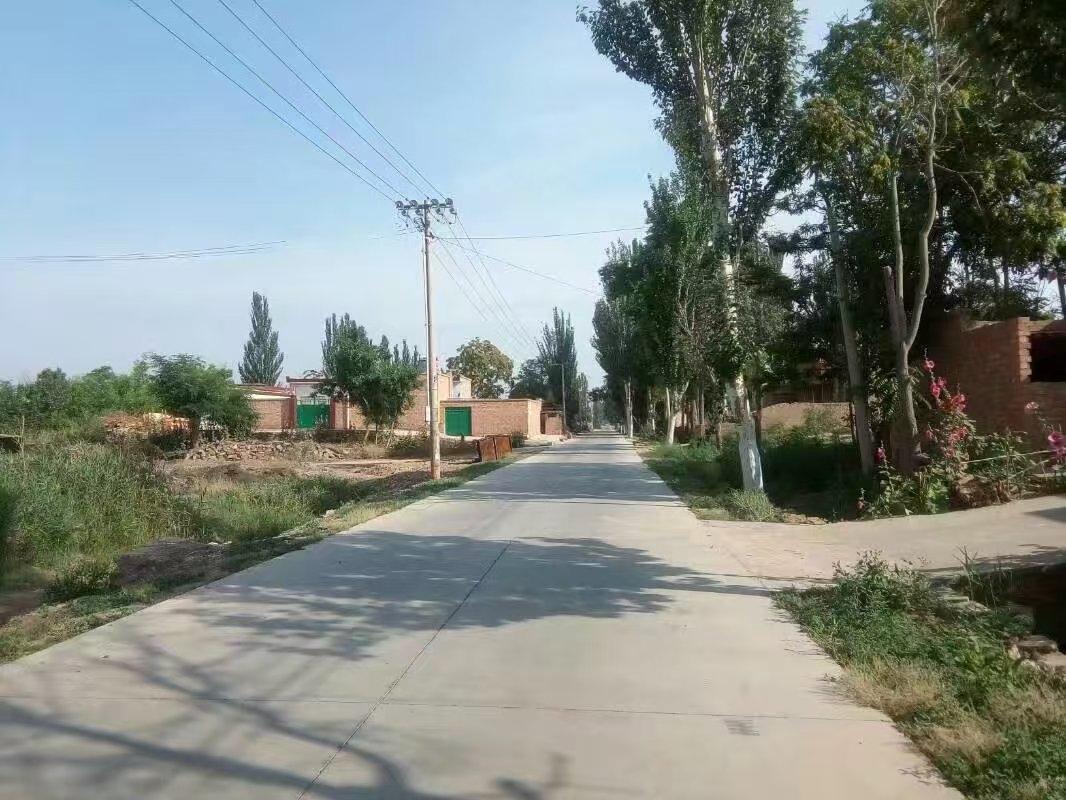

张福贵: 一位下乡知青的乡土印记 1973 年的中宁影剧院,锣鼓声敲得震天响,激情却掩不住空气中的离愁与期许。16 岁的周彩琳,胸前那朵大红花艳得像她那燃烧着的青春,挤在载着同龄人的大卡车上。车轮碾过尘土,也碾开了她往后那段刻骨铭心的下乡知青岁月 。此行的目的地,是她陌生的长滩公社李滩三队。 那时的长滩乡村,像被时光慢待了半拍。土坯房顺着泥泞小路随意错落,晴天走在路上,一脚下去便是 灰 尘漫天,雨天出行,两脚粘满泥土。被人们形象的戏称;晴天那是“洋(扬)灰”道,雨天变成“水泥”路。有些农户家连照明的电线都未曾牵入,黑夜里只有煤油灯那豆儿大的微光摇曳。这与周彩琳熟悉的城市街巷判若云泥。而她的身份,就在那一夜之间从城镇学校里的学生,变成了要扛起比她身高还长的工具,干农活的下乡插队农民。 十六七岁的姑娘,此前从未独立生活过,更别提与土地打交道的农活技能了。可日子容不得退缩,那些细碎平凡的经历,后来都成了她心中挥之不去的记忆,笔下奋笔疾书的片段:第一次下水田插秧,由于插的慢,就被划线绳盖上了满脸泥巴,窘迫得只想找地缝钻进去;深更半夜煮好一碗拌着辣子油的小米饭,背着晃悠在屁股蛋蛋上的长背斗,摸黑走几里路去修曹桥单阴洞公路大桥,累得腰都直不起来;挖大渠时,按人分段,她被晾在了中间一个还高在那里的土坨坨上,羞愧难当,只好厚着脸皮求别人帮忙。也有过在绿油油的麦地里打农药的闲逸,风拂过麦穗,带着淡淡的麦香,让她陶醉;更难忘大冬天的半夜,在冰冷的牲口棚里背土粪,汗水浸湿了棉袄,头顶却冒着冷气时,李队长那句 “能干” 的夸赞,像团火,瞬间暖了整个寒冬。 知青住的土屋,简陋得令人心疼。刚来时,她们被临时安排寄宿在农户家中,后来才有了知青安置点,没有城里的自来水,生活用水要到几百米之外的井里去提,冬天没有驱寒的暖气,要烧火炕,用火炉,更没有能解闷的文体娱乐设施,有时连肚子都填不饱。无聊时,几个姑娘便聚在屋子里,围着跳动的火炉,你一句我一句地作打油诗:“炉火彤红燃锅底,小锅吱吱不服气”,简单的句子里,藏着苦中作乐的豁达。或是到屋后的小河边并肩徘徊,听着潺潺流水声,说着想家的心事,那些细碎的自然乡土陪伴,为苦涩的日子添了几分甜蜜。 那正是李滩三队的乡亲们,在周彩琳她们最寒冷、最困境中送去的那束温暖的光。那时的日子普遍清苦,可队里的大爷大娘总是把知青们记挂在心上。每逢节气,房东大婶准会端来热气腾腾的吃食,或是一碗饺子,或是一个馍块,瞬间暖意顺着指尖传到了她的心底。村落里,小姑娘的嬉笑声、男青年的谈笑声,混着牛羊骡马的嘶叫、夜晚的犬吠、清晨的鸡鸣,成了知青屋最动听的交响乐,驱散了想家的寂寥。这份善良,那份情意,周彩琳记了五十多年,乡亲们也同样没有忘记。前年我回家谈及她时,连没读过书的二嫂都说:“周彩琳那可是个有情有意的大好人,那年还和李竹兰带着东西来看过我呢。” 两年多的知青生涯,就像是一场短暂却深刻的修行。后来她返城了,被招进银川棉纺织厂,成了一名在纺织机前忙碌的女工,后来又遭遇体制改革,于1998年提前退休。可那段艰苦岁月磨练出的韧性,早已刻进她的骨子里。 她从未被生活的变故打倒,始终保持着乐观向上的心态。如今虽已霜染双鬓,心中却依旧带着当年的那股鲜活劲儿 。 退休后的她爱上了骑行运动。多年来,几乎每天都骑着单车穿梭在宁夏的山水之间,用车轮丈量脚下的土地,用相机记录家乡的山水,沿途的一草一木,经过的一村一庄,在她的镜头下,都成了有故事的风景。去年我 回老家,连土生土长的自己都觉得村子陌生了许多,可周彩琳却一次次回到家乡,骑着单车把曾经所有的知青点都转了个遍,几次到李滩三队,在熟悉又陌生的土地上寻找着当年的足迹,追寻那个印象中,碧水草绿的湖泊,探访当年的李大伯,陸大婶。她说:“两年在一生中虽短,但在我心中已永久。” 时光匆匆五十余载,当年的长滩公社早已并入鸣沙镇,知青点的土坯房也在岁月的冲刷下没了踪影,只留下一片记忆中的土地。若说她们当年毫无怨言,未免太过理想化。要说她们吃过的那些苦,与祖祖辈辈扎根土地、不畏寒暑的农民相比,或许不算最多,也谈不上之大,但却也足够刻骨铭心。也正是那段岁月,把他们从温室里的幼苗,打磨成了能经受风雨洗礼的棵棵大树,让他们后来无论面对何种苦难,都能咬牙扛住,无论何种活计,都能上手学会,对环境的适应性更是远超常人。那种从苦难中淬炼出的品质,成了他们受益一生的宝贵财富。 如今的乡村,早已不是过去的模样,天翻地覆的变化让苦日子成了遥远的回忆。可知青们洒在土地里的汗水、在困境磨练出的那股韧劲儿,早已像种子一样,深深地扎进了土地里,也扎在了他们的生命里。