泉州台商投资区东园镇锦厝村近日发现清代惠安人林昙的墓志铭,而撰写该墓志铭的竟是清代历史上赫赫有名的状元宰相王杰。林昙与王杰究竟是何关系?王杰为何会为林昙亲撰墓志铭?本期温陵志与您一同解读这墓志铭背后的故事。

□泉州晚报社融媒体记者吴拏云通讯员林达伟文/图

齐登金榜铸就“同年之谊”

清乾隆二十六年(1761),辛巳恩科会试结束后,殿试工作旋即开展。该科殿试迎来重大变革,以往殿试试题是由内阁大臣商议、拟定后呈报皇帝,而这回改由读卷大臣秘密拟定,再呈皇帝钦定。如此一来考规更严,对于遴选真才也有帮助,此后亦成定例。是年4月21日,殿试在太和殿举行。试卷初审之后,主考官按例挑选十本进呈给乾隆帝御批,陕西才子王杰的卷子初拟为第三。乾隆帝御阅其卷时,见王杰字迹秀丽端庄,心下欢喜,再询其人品亦优,于是将他擢为状元。这也是清朝立朝以后,首次有陕西人考中状元。乾隆帝还特赐御制诗《四月廿五日御殿传胪纪事》来记述这件事情,足见他对王杰的喜爱。

5月,内阁带领新科进士觐见皇帝,状元王杰获授翰林院修撰。朝廷旋即为新科进士召开琼林宴,一众进士相聚成欢。此时一位来自泉州府惠安县的进士,捧着大海碗来到状元王杰跟前敬酒。王杰见他风姿卓越,亦生敬意,一问之下才知此人便是三甲进士林昙(字汝云,号莲峰)。二人酒碗对碰,相视而笑,从此埋下友谊的种子。

非比寻常的进士墓志铭

日前,清代惠安进士林昙的墓志铭在泉州台商投资区东园镇锦厝村的针茂自然村(古为惠安县嶒(山+冒)村)内被林氏后裔发现。此墓志铭刻于两方黑页岩上,每片黑页岩的正、反两面皆有镌刻,共为四面。据林氏族人林培福、林清辉称,林昙是村内有名的历史人物,又被族人尊称为“林老爹”。林昙墓志铭原收藏于清代林昙创建的私塾内,近日方由林氏宗亲取出公示于众。而在针茂自然村内,莲山林氏家庙、林昙私塾、林昙故居等建筑物尚存,另有疑似古代旗杆夹石之物。

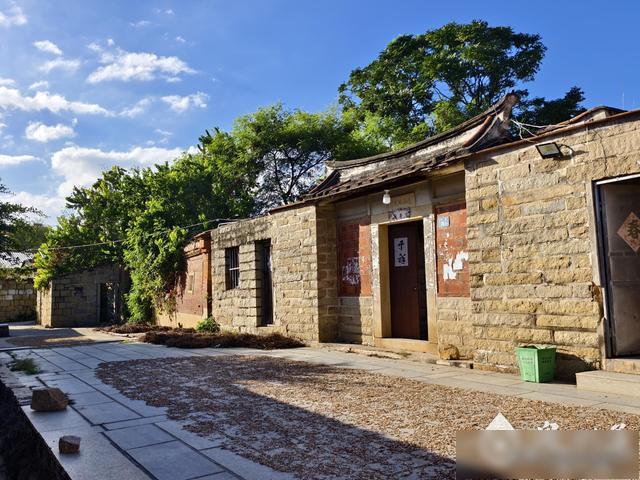

朴实无华的莲山林氏家庙

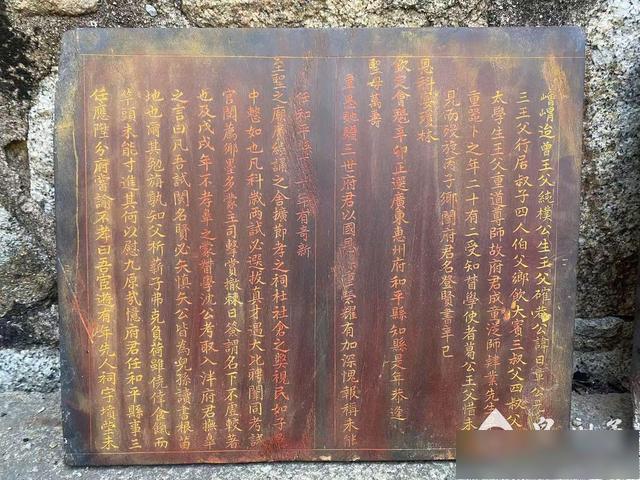

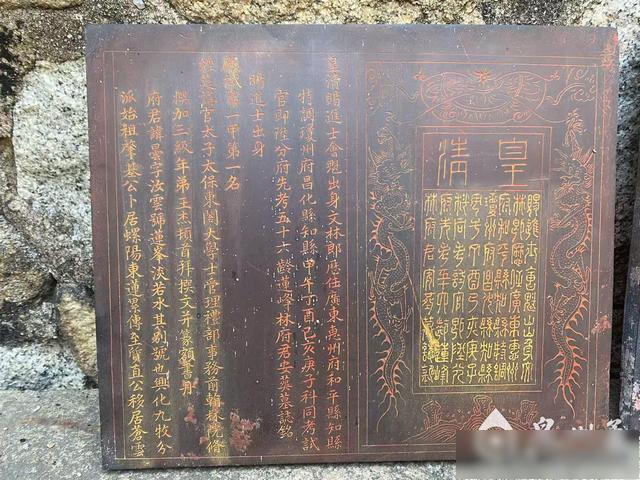

林昙墓志铭镌刻精细,碑额有“皇清”两个大字,左右装饰螭纹,动感十足。篆额书风端庄工整,强化了碑刻的仪式感。篆书题额的全文为“皇清赐进士会魁出身,文林郎,历任广东惠州府和平县知县、特调琼州府昌化县知县,甲午、丁酉、己亥、庚子科同考试官,即升分府,先考五十六龄莲峰林府君安葬墓志铭”。但据乾隆二十六年进士题名碑所载,林昙实为三甲进士,应是“赐同进士出身”才对,想必是书丹或刻石时漏了一个“同”字吧。

村内的林昙私塾

墓志铭正文为楷书,清朗秀劲,结字缜密,法度严谨,实为楷书精品。细看“撰文者”身份一栏写着:“赐进士出身、殿试第一甲第一名,经筵讲官、太子太保、东阁大学士,管理礼部事务、前翰林院修撰加三级,年弟王杰顿首拜撰文并篆额书丹”,原来该墓志铭竟是清代状元、东阁大学士王杰撰文、篆额并书丹的。王杰是清乾隆、嘉庆年间的重要政治人物,一度入阁多年,以刚正不阿、廉洁奉公著称于世。他的书法在福建地区难得一见,更凸显了该墓志铭的历史与文化价值。

故居附近有疑似古代旗杆夹石之物

林昙故居已出现部分坍塌情况

游宦他乡却不忘故土

正如前文所述,王杰与林昙同为乾隆辛巳恩科进士,二人此后以“同年”相称,相识相知20余年,直至林昙病故。王杰生于清雍正三年(1725),林昙则生于雍正五年(1727),算起来林昙得称王杰为“年兄”才对,但在墓志铭中王杰还是谦称自己为“年弟”,此与“逝者为大”的古训一致,也展示了王杰的儒风雅量。

墓志铭正文为楷书,清朗秀劲。

据林昙墓志铭所述,林昙家族为九牧林氏支脉,该族肇基祖最初卜居惠安“螺阳东莲”,故称莲山林氏,后裔徙居“苍云嶒(山+冒)”。林昙的祖父林日章,育有四子,林昙之父排行老二。林日章“重道尊师”,在族内掀起崇文倡教之风,严督子孙的课教。在祖父的引导下,林昙从孩童时起便每日修习课业,深得塾师的器重。在22岁这年,林昙有幸拜于福建督学官员葛公门下,学业突飞猛进。乾隆二十一年(1756),林昙考中举人;5年后,荣登进士第,他也成为嶒(山+冒)村清代唯一的进士。

乾隆三十六年(1771),林昙获授广东惠州府和平县知县,当年走马上任,并且在这个位置一干就是十余年。墓志铭称他在和平县时“新至圣之庙、广弦诵之舍、扩节孝之祠、杜社仓之弊,视民如子,邑中整如也”。据《和平县志》(1999年版)载,明清时期和平县城内有县署、学宫(大成殿)、关帝庙、城隍庙、三义宫、环溪寺、文昌祠、双烈祠、洪公祠等。林昙在和平县掌政时,居官清廉而且勤于政务,不仅修缮了祭祀孔子的大成殿,还拓宽县学建筑,扩建了双烈祠,规范了社仓的用取调度等事宜,使得全县百姓生活安逸稳定。

林昙墓志铭做工精细

林昙虽身处广东,但他依旧对家乡牵肠挂肚。就在他主政和平县的第三个任期时,曾对其子说自己在外“宦游有年,先人祠宇坟茔未获修葺而祭扫之”,嘱咐妻、儿先行返家,修葺和祭扫故园的祠堂祖坟。乾隆四十四年(1779),惠安文庙打算重新起盖大成殿,四处募捐。其子获悉,连忙写信告诉林昙此事。林昙见信后欣然捐出俸银,襄助此役。林昙墓志铭称其“尊崇至圣先师,不以游宦遗念也”。

宰相老友慨然提笔撰书

乾隆四十六年(1781),林昙调任琼州府昌化县知县。调令下达之时,和平县同僚都劝他说昌化一地环境恶劣、瘟疫多发,还是不要去的好。但对朝廷忠诚不二的林昙却反问道:“食其禄敢辞其艰乎?”意思是既然吃着这碗公家饭,怎么可以畏葸不前。果断奉令赴任。和平县士民闻讯,赶至城门阻拦,“扳辕呼号,如失慈父母”,不想让这位无私的清官离开。王杰评价称,这是林昙“德泽之入人者深也”。

据墓志铭载,林昙抵达昌化县后,尚未来得及处理公务便染上疾病。乾隆四十七年(1782)四月,他病重卸职,被送至琼州府公署内延请医生抢救,却未见好转。该年七月初七,林昙病殒,留下二子四女。这一年,王杰已经被擢升为都察院左都御史,闻听老友林昙死讯,跌脚捶胸悲痛不已。

为纪念林昙,其私塾内的锦旗上绣有“林老爹”字样。

乾隆五十年(1785),林昙归葬于惠安西门外小桥乡,后因“风水不利”,于嘉庆三年(1798)改葬在镇安铺塘园乡(今泉州台商投资区张坂镇东园村)。乾隆五十一年(1786),王杰出任军机大臣,次年又任东阁大学士,总理礼部,是民间口中的“王相”。约在嘉庆初年,身为宰相的王杰慨然接受林昙家属所托,特地为林昙的墓志铭撰文、篆额并书丹,算是为其一生盖棺论定,同时亦为两人的友谊画上了一个圆满的句号。

王杰与林昙这对老友在相处时并没有什么轰轰烈烈的事迹。但他们遥相关怀,清辉漫洒于山河之间,正印证了那句“君子之交淡如水”的老话。