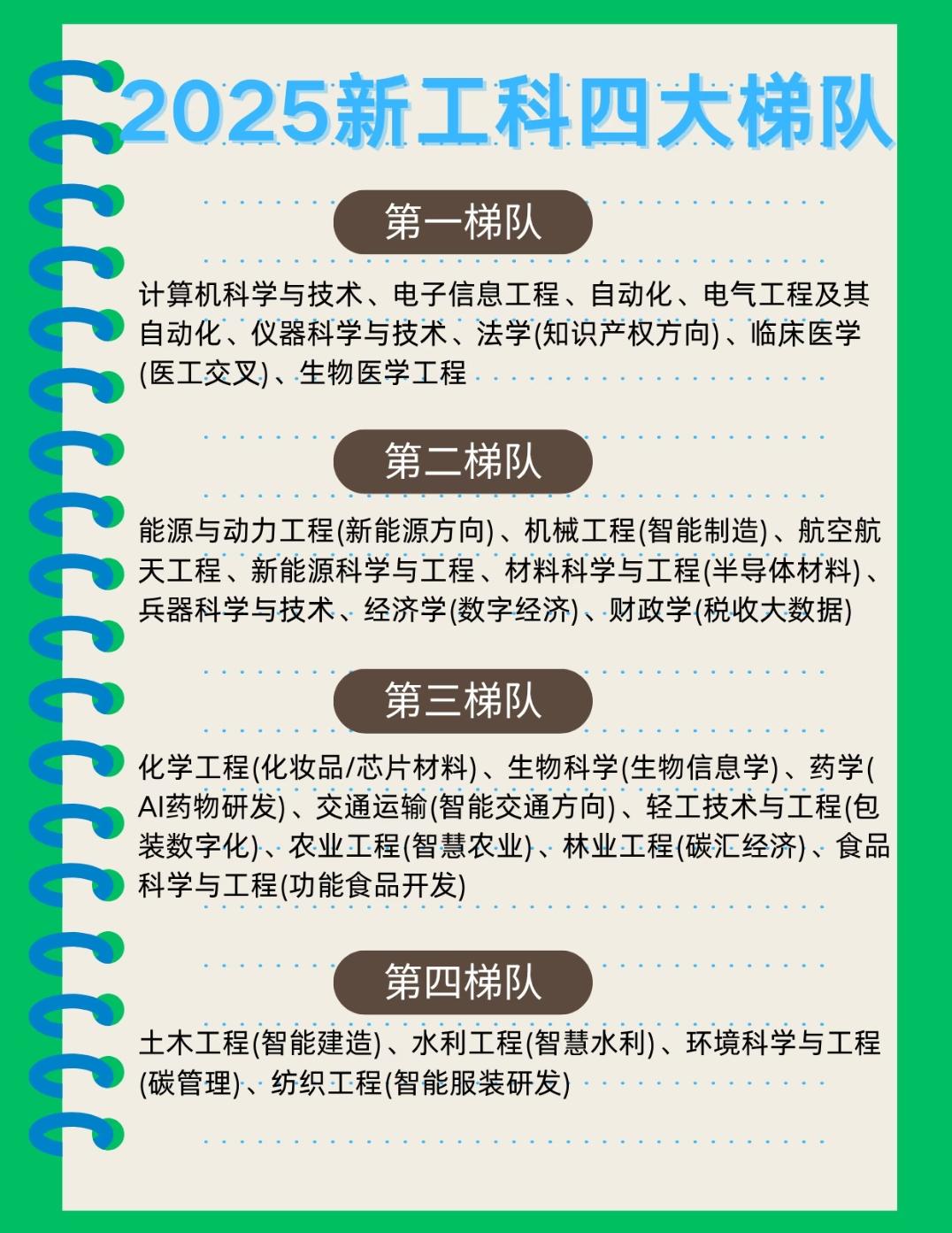

2025新工科的“梯队座次”,藏着多少专业的“冷暖温差” 打开这份2025新工科梯队清单,第一眼就觉出味儿了:有些专业像挤在春运高铁上的乘客,稳稳占着“第一梯队”的靠窗座;有些却像晚了半拍的赶路人,落在后面的车厢里——这“座次”里,裹着的全是行业风向和职场现实。 第一梯队里的计算机、电子信息这些专业,早不是“热门”两个字能概括的。你去高校机房看看,凌晨两点还亮着的屏幕里,一半是写代码的计算机学生,一半是调电路的电子信息毕业生;自动化和电气工程的实验室里,焊锡的烟味儿混着咖啡香,学生抱着示波器熬通宵是常事。更有意思的是这里混进的“跨界选手”:法学(知识产权方向)的学生得啃得动编程术语,临床医学(医工交叉)的医生要能和工程师聊得懂医疗器械参数——现在的“顶流专业”,早不是单打独斗,是得抱着“跨界技能包”才能站得住。 再看第二梯队,能源动力、机械工程这些传统工科,裹上“新能源”“智能制造”的壳子,突然就翻了身。去年跟一个能源专业的学长聊天,他说三年前班里一半人想转专业,现在秋招时,手里攥着三家新能源车企的offer挑;机械系的实验室里,原来落灰的机床换成了工业机器人,学生对着编程面板调参数的时间,比摸扳手还多。连经济学都挤进来了——数字经济方向的课表,一半是宏观经济模型,一半是大数据分析工具,毕业时既能去投行写报告,也能进互联网公司做用户画像。 第三梯队的专业,更像“小众但精准”的狙击手。化学工程搞起了芯片材料,实验室里的烧杯换成了超净台,学生得盯着电子显微镜看纳米级的晶体结构;药学专业的学生,不再是泡在试剂瓶堆里试配方,而是用AI模型筛选药物分子,一天能跑完过去半年的实验量;连农业工程都贴上了“智慧农业”的标签,无人机植保、传感器测土壤湿度成了必修课——这些专业看着不那么“炸眼”,但戳中的都是产业里的细分缺口,毕业时反而能拿到对口的高薪岗位。 最容易被忽略的第四梯队,藏着的是“传统行业的智慧升级”。土木工程的学生,现在要学BIM建模、装配式建筑,拿着平板就能在工地里做三维交底;环境工程的课表加上了“碳管理”,毕业生能去企业做碳排放核算,也能进环保机构做碳交易方案。前阵子见一个土木系的学弟,他说现在出去实习,带教的工程师第一句话是“会用建筑信息模型软件吗”,不是“会看图纸吗”——传统工科的“智慧化”,早不是说说而已。 其实这梯队里哪有什么“高低贵贱”?第一梯队的计算机学生,可能愁着35岁的职业瓶颈;第四梯队的土木工程,反而靠着“智慧建造”的技能成了行业刚需。就像食堂里的窗口,有的队排得长,但菜是大众口味;有的队短,但吃的是精准对口的特色菜——专业的“冷热”,从来不是固定的标签,是跟着行业的齿轮一起转的。 只是看着这些梯队,突然想起当年填志愿时,长辈说“学计算机稳”,同学说“传统工科没前途”。可现在再看,那些被说“没前途”的专业,裹上新技术的衣装,反而走出了新路子;那些“稳”的专业,也得不断往技能包里塞新东西才能不被落下。那么,当专业的“梯队座次”年年都在变,我们选专业时,到底是该追着“热门梯队”跑,还是该找准能长在自己身上的技能?2025年专业 工科类大学排名 工科排名 新工科排名 工科院校专业 未来十年专业 工科专业