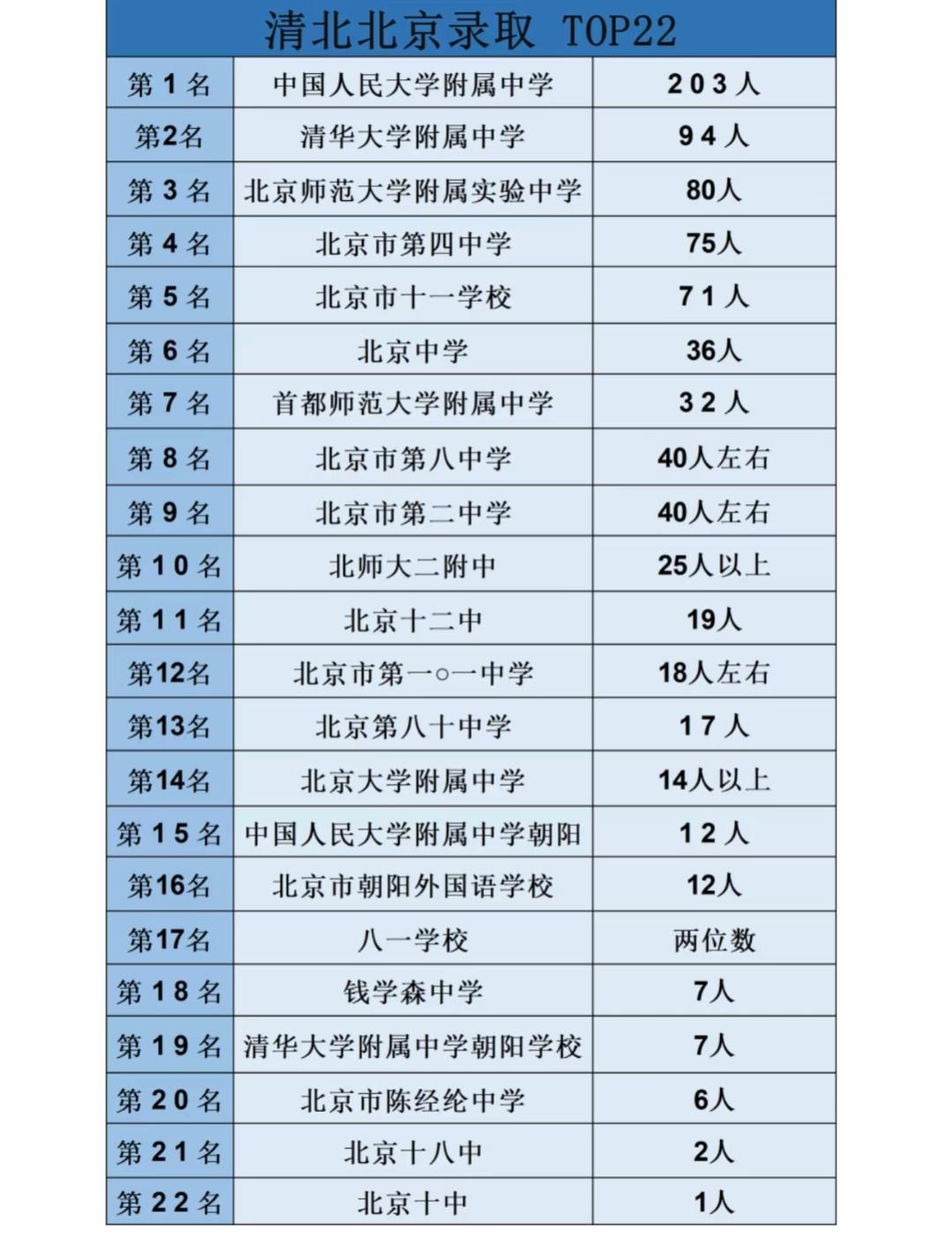

清北北京录取TOP22:不是数字,是教室里熬出来的光 盯着这张清北北京录取榜单,人大附中的203人、清华附中的94人,一串数字背后,是每个教室里亮到深夜的灯、讲台上写满的板书、草稿纸上揉皱的演算过程。去年跟几个北京高中生聊过,才懂这些数字不是印在榜单上的符号,是早自习的背书声、晚自习的翻页声、模考后红着眼眶改错题的韧劲,缠在一起织出来的青春与重量。 排在第一的人大附中,203人的数字里,裹着整间教室的“拼劲”。高三楼的走廊里,课间趴在桌子上补觉的学生,胳膊边压着的是刚印好的理综卷;实验室的柜子里,堆着的是竞赛生做过的实验报告,封皮都磨出了毛边;甚至食堂的餐桌上,都能看到学生边吃饭边对着平板看网课——这203个名额,是把“课堂”“竞赛”“自主学”拧成一股绳,从早自习的课本里、实验室的试管旁、食堂的餐桌边,一分一毫攒出来的。去年跟人大附的一个毕业生聊,他说“模考没考好的那天,班主任陪我在操场走了三圈,没说分数只说‘再把这道题拆一遍’”,这话里的温度,比数字更烫。 清华附中的94人,藏在“清北基因”的细节里。教学楼的走廊墙上,贴着的是往届学长的竞赛获奖证书;自习室的白板上,写着的是学生自己整理的数学压轴题思路;甚至体育课后的更衣室里,都能听到学生聊“昨天的物理奥赛模拟题”——它的录取数,是把“传承”刻在每一处,让学长的笔记、老师的经验、自己的较劲,裹在同一个教室里发酵。去年在清华附见一个高二学生,他说“我同桌的姐姐是去年上清北的,她的错题本现在在我抽屉里”,那种“前人铺路、后人接着走”的踏实,裹在每个数字里。 北师大附属实验中学的80人,是“精准发力”磨出来的。教研组的办公室里,老师拿着的是按学生弱项整理的“个性化习题包”;晚自习的答疑区,围着的是问“这道题有没有更简解法”的学生;甚至家长会的材料里,都附着“不同分数段的提分方向表”——这80个名额,是把“每个学生的节奏”都接住,让基础弱的补漏洞,基础好的冲难题。去年跟实验中学的一个老师聊,他说“我们班有个学生偏科,我每周单独给他补两节英语,最后他英语提了20分,够上了清华的线”,那种“不放弃任何一个人”的认真,是数字背后的软劲。 再看后面的四中、十一学校,各有各的“路子”。四中的75人,靠的是“深度课堂”,一道题能从知识点聊到学科思维;十一学校的71人,赢在“自主选课”,学生能按着自己的节奏拼竞赛、冲高考——这些数字,不是“复制粘贴”来的,是贴着每个学校的性子,把擅长的事做到透。 最打动人的是榜单末尾的北京十中,1个录取名额,是“孤注一掷”的韧劲。那个学生的草稿纸攒了三大箱,模考的错题本改了五遍,晚自习的灯是班里最后一个关的——这1个名额,是把“一个人的努力”撑到极致,让一间教室的光,照到了清北的校园里。 现在看这张榜单,总有人盯着数字比“谁的录取多”,可跟这些学生聊过才懂,数字不是“输赢”,是“过程”——是人大附教室里的灯、清华附抽屉里的错题本、实验中学的个性化习题包、北京十中那箱草稿纸。 只是现在我们聊高中,总先看“清北录取多少”,可当这些数字背后,是早自习的困意、晚自习的疲惫、改错题的红眼眶,我们对“好高中”的理解,是不是该多看看数字下面,那些长在教室里的、实打实的“较劲与温柔”?