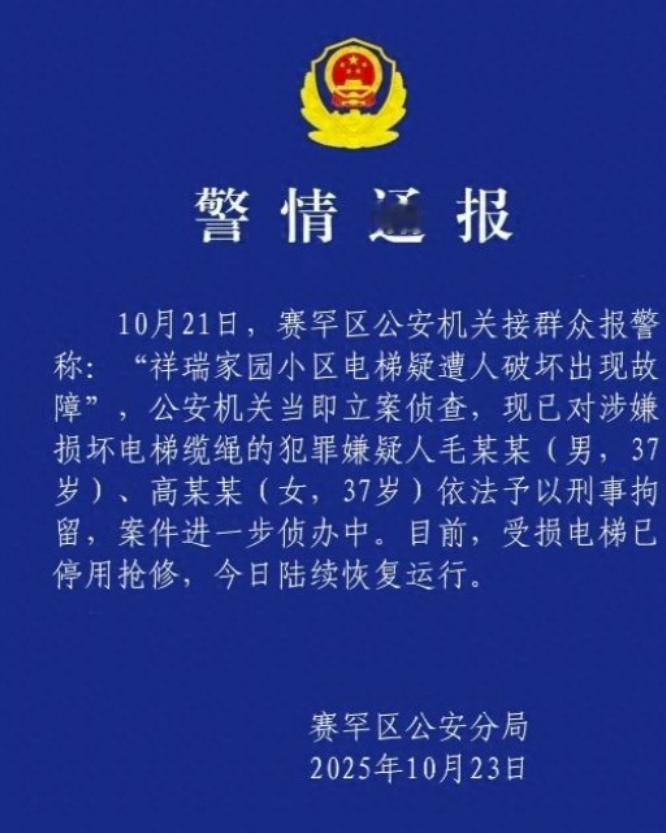

谁能想到,小区里最危险的地方,竟然是每天都要乘坐的电梯!在内蒙古呼和浩特,检修人员在例行巡查时,竟发现50部电梯中有23部的承重钢绳被人为切割!那一刻,他们的后背发凉——这不是事故,这是蓄意谋害。若不是及时发现,数百居民的生命,可能就在一根细细的钢绳上。 呼和浩特市某大型住宅小区内,电梯维保单位按照例行要求,对全区50部电梯进行日常巡检。当检修人员打开第一台电梯轿厢井道时,惊人的一幕出现了——钢丝绳上有明显切割痕迹。那些痕迹细而深,刀口整齐,不像是自然磨损。技术员低头仔细观察,心中一紧:“不对劲,这像是被刀片割过。” 起初,他们还以为是金属疲劳所致,然而,当第二台、第三台电梯也出现同样的情况时,他们彻底警觉。几名维修工迅速汇合,对剩余电梯进行全面排查。结果让所有人都倒吸一口凉气——50部电梯中,有23部钢绳被人为破坏,且切割位置几乎相同。 “这不是偶然,这是有人故意干的!”领班的声音发抖。电梯是高层建筑的“生命线”,钢绳一旦断裂,轿厢坠落将造成多人伤亡甚至群死群伤。想到这些,检修人员立刻采取应急措施——停机、上锁、封控,并第一时间报警。 警方接报后迅速介入。民警调取监控、走访居民、调阅出入记录,经过多日排查,终于在监控中发现两名形迹可疑的人:一男一女频繁出入设备间,手中还提着工具箱。最终,警方将两人抓获,他们正是这场恶性事件的始作俑者——高某与毛某。 这对男女互相配合,分工明确:男方负责进入机房破坏电梯钢绳,女方在楼道望风。被捕后,他们声称是因与物业有矛盾,想“出出气”,没想到事情闹大了。 但这所谓的“出气”,几乎让一个社区陷入灾难。警方通报称,23部电梯的承重钢绳不同程度受损,如未及时发现,随时可能发生坠落事故。小区居民听后无不惊魂未定,“太可怕了,我们每天都坐电梯,谁能想到,命差点没了。” 这一事件迅速引发法律界与社会的关注。许多人问:这种行为该如何定性?只是简单的“故意毁坏财物”,还是“危害公共安全”? 从法律角度看,这绝不是普通破坏行为,而是触及刑法最严厉条款之一的恶性案件。 首先,根据《刑法第275条》规定:“故意毁坏公私财物,数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑。”23部电梯的维修费用与停用损失累计数十万元以上,完全达到“数额巨大”的标准,因此,高某与毛某的行为已构成故意毁坏财物罪。 但事情并未止于此。切割承重钢绳,不仅损坏设备,更直接危及公共安全与人员生命。若非检修人员发现及时,电梯坠落将造成严重后果。根据《刑法第114条》:“以其他危险方法危害公共安全,尚未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。”而一旦造成伤亡,根据《刑法第115条》,后果更严重者可判处十年以上有期徒刑、无期甚至死刑。 因此,在本案中,高某与毛某的行为,已构成以危险方法危害公共安全罪。这是比破坏财物罪更严重的罪名,其社会危害性极高——不针对特定人,而危及整个群体。 这种行为的性质,类似于投放毒物、纵火、爆炸等行为的法理逻辑。电梯作为密闭载人设备,一旦承重结构被破坏,属于典型的“危及不特定多数人生命安全”的危险方法。即使没有造成后果,只要客观上存在危害结果的可能性,就可入罪。 从刑事责任角度看,这对嫌疑人不仅需承担刑事处罚,还需对物业及业主承担民事赔偿责任。《民法典第1165条》规定:“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。”物业为修复电梯支出的检修费、停用损失、居民额外交通成本,均可主张赔偿。 值得注意的是,这起案件的另一个隐含问题是:若维修人员未及时发现,造成群体性伤亡,物业是否也需承担连带责任?根据《特种设备安全法第45条》,电梯使用单位应定期维护保养并进行安全检查。此次事故因巡检发现,物业履行了义务,因此不负连带责任。但若检查不及时,则可能构成管理过失。 为什么有人敢冒天下之大不韪去破坏公共设施?从心理层面看,往往源于报复心理或反社会倾向。从社会治理角度看,这提示我们——公共安全防线不应只靠设备,更要靠制度和法治。 检修工人的细心、警方的迅速行动,避免了一场悲剧;而法律的介入,让破坏者付出了应有代价。