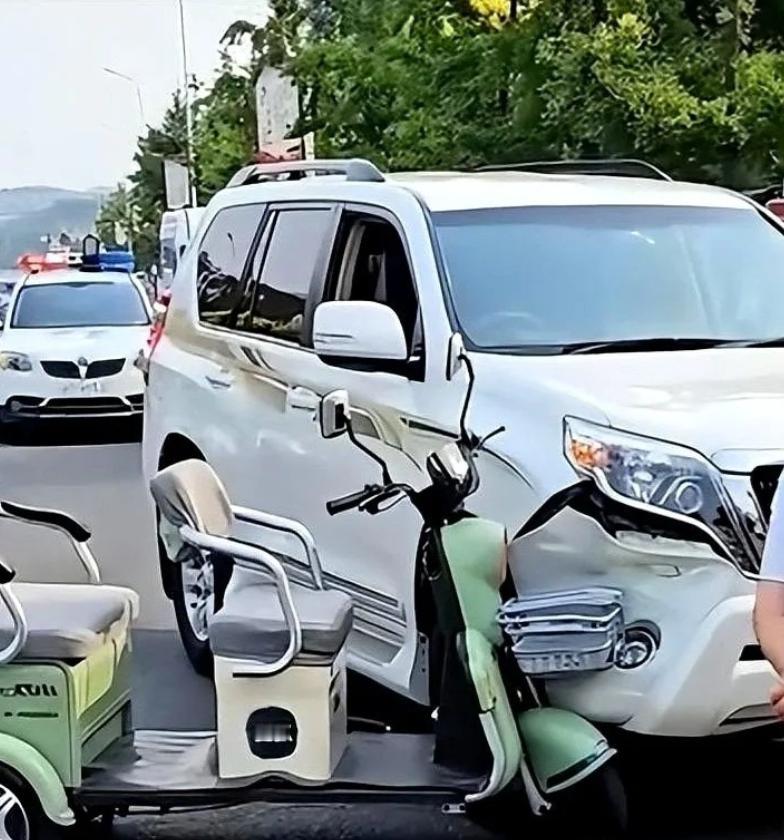

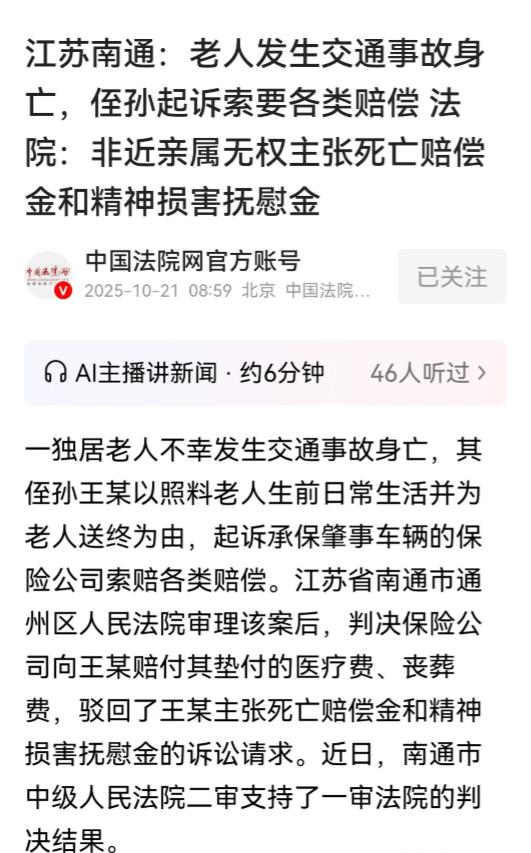

江苏南通,独居老人王某岗在骑电动车外出时,与一辆小轿车相撞不幸身亡。老人终身未婚、无子无女,身后事由侄孙王某一手操办。王某既支付了老人的医疗费,又为其办理丧葬事宜。本以为为老人尽了最后一份孝道,也理所当然能得到应有的赔偿,但当他向肇事方保险公司提出索赔时,却被告知:“只赔医药费和丧葬费,其余一概不赔。”一纸诉状上法庭,结果出乎所有人意料。 王某岗老人年轻时家境贫寒,一直未婚。到了七十多岁,依然独居在老屋中。虽无子女,但身体硬朗,能自己买菜、做饭。平日里,他的侄孙王某经常来照应,买药、送饭、帮忙打理杂务,在村里人眼中,这对“爷侄”情深似父子。 2024年7月3日清晨,王某岗像往常一样骑电动车去赶集,路上与一辆小轿车相撞。司机韩某急忙报警并送医抢救,但老人最终因伤势过重离世。交警认定:老人和韩某负同等责任。 噩耗传来,王某几乎是哭着冲进医院,替老人缴清了医药费,又忙前忙后安排丧礼。他说:“叔公没孩子,我不管,谁来给他收尸?”葬礼过后,他才开始着手事故赔偿。 王某以实际支出医疗费、丧葬费以及多年来照顾老人、与其关系亲近为由,向肇事方保险公司提出索赔,要求赔偿包括医疗费、丧葬费、死亡赔偿金及精神损害抚慰金。然而保险公司只认可前两项,并坚称后两项无权赔付。双方多次协商无果,王某将保险公司诉至法院。 案件的焦点在于:侄孙是否有权主张死亡赔偿金与精神损害抚慰金? 法院调查发现,王某岗确实没有直系亲属,父母早亡、兄弟已去世,侄子也已离世,王某仅是其兄弟的孙子,属侄孙辈。虽然二人关系亲近,但并非法律上的近亲属。 根据《民法典》第1181条规定:“因侵权行为致人死亡的,赔偿义务人应当赔偿医疗费、丧葬费以及死者近亲属的死亡赔偿金、精神损害抚慰金等费用。” 法律明确规定,“死亡赔偿金”与“精神损害抚慰金”的请求权人仅限于死者的近亲属。而近亲属的范围,根据《民法典》及《民事诉讼法司法解释》第71条的界定,包括:配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。 侄孙并不在此列。也就是说,从法律意义上,王某与王某岗不具备近亲属关系。 在庭审中,王某辩称,自己多年照料老人,形成了“事实上的赡养关系”,理应享有与近亲属同等的赔偿权。但法院审理认为,老人生前生活能自理,王某的帮助虽属善举,但未构成扶养关系。 这里的关键在于“扶养”与“照顾”的法律区别。《民法典》第1067条规定:“扶养关系是基于法律规定或者事实形成的一种持续、稳定的生活供养关系。”若要证明存在扶养关系,必须有证据表明:被扶养人主要生活来源依赖他人供养。王某的“偶尔帮忙”显然达不到这一标准。 此外,《民事诉讼法司法解释》第90条规定:“主张事实的一方对其主张的事实承担举证责任。”王某未能提供有效证据证明老人生前由他长期供养,法院依法不予支持其“扶养关系”主张。 然而,法院也认可了王某在老人生前后的实际付出。他垫付的医疗费、丧葬费,有发票、支出凭证,可视为直接财产损失,保险公司应按实予以赔偿。 最终,法院判决:保险公司仅需赔偿王某垫付的医疗费与丧葬费,其余死亡赔偿金与精神损害抚慰金不予支持。王某不服上诉,二审法院维持原判。 这个判决引发了广泛讨论。许多人替王某抱不平——侄孙对老人尽心尽力,却因“亲属等级”受限,无法获得应有的安慰性赔偿。但从法律角度看,这一结果合乎法理。 死亡赔偿金的本质,是对死者近亲属因死亡造成生活、精神损失的补偿。它具有人身专属性,不可转让、继承,也不能被视为遗产。若允许非近亲属获得,势必违背立法初衷。 精神损害抚慰金同样如此。它是基于血缘、婚姻所产生的情感依附损失补偿,而非经济贡献的回馈。正因如此,法院严格按照“近亲属”范围判定,确保判决的普适性与可执行性。 但此案也折射出现实困境——在农村,像王某岗这样的“孤寡老人”并不罕见,许多并非法定亲属的亲戚、邻居,往往承担了赡养、照料、安葬等职责。法律虽然理性,但情理上,他们的付出也应得到认可。 从社会层面看,这起案件引人深思:在法治社会,情与法往往并行不悖,但当两者发生冲突时,法律必须成为最终裁决的准绳。 王某虽未能获得全部赔偿,但他的善举,体现了传统社会中“非血亲式赡养”的现实意义。法律无法奖励所有善意,但社会应当记得这些默默付出的人。