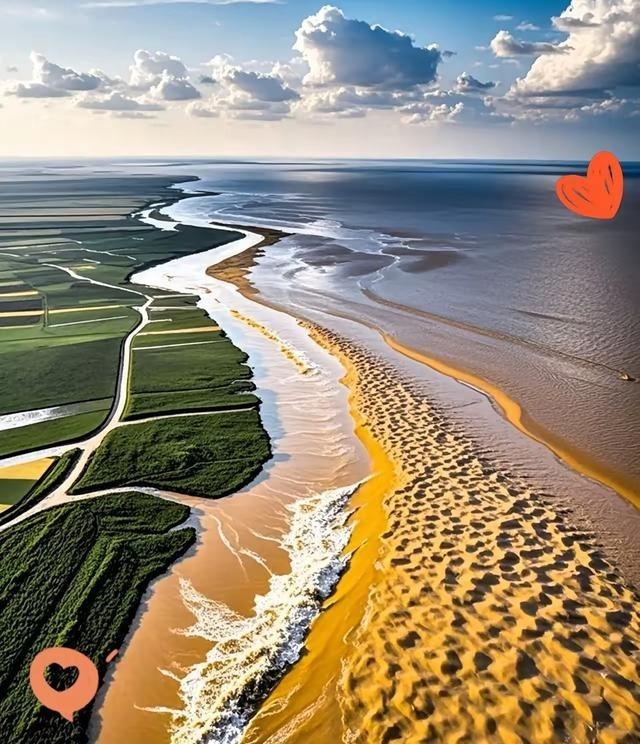

国家应把黄河入海口问题提上日程。黄河因为含沙量大,入海后形成造陆效应。现在黄河入海口在渤海,长期看不可持续。渤海是我国内海,持续久了,会越填越小,造陆意义不大,属于自己的海换自己的陆,不划算。 一条承载亿万吨泥沙的母亲河,正悄然蚕食自家内海的边界。如果继续这样下去,渤海湾的渔场和港口会一步步退让,新陆地虽在增加,却换来生态失衡和经济隐忧。黄河入海口该不该换个方向?这不仅是治水难题,更是国土未来的关键抉择,一场关乎海陆平衡的博弈已拉开帷幕。 黄河作为中国第二长河,全长5464公里,从青海巴颜喀拉山发源,流经9省区,最终注入渤海。它的含沙量世界闻名,平均每立方米河水携带35公斤泥沙,一年总输送量达16亿吨以上。这种泥沙不仅是洪涝隐患,更是强大的造陆力量。历史上,黄河多次改道,塑造了华北平原的轮廓。早在1128年南宋时期,黄河在河南滑县决口,主流南移夺淮入黄海,在苏北冲积出约3万平方公里土地。这片新生平原如今是江苏盐城的核心区,支撑着当地农业和湿地生态。1855年清代,黄河再次北决,改道经山东注入渤海,此后稳定至今。这样的变迁虽缓解了局部水患,却改变了海岸动态。泥沙入海后迅速沉积,形成三角洲,每年新增土地约4万亩。但长期看,这种力量需要引导,以免对海洋空间造成不可逆挤压。黄河入海口的选择,直接影响国土面积、区域发展和生态安全,已成为国家战略层面的议题。 当前黄河入海口位于山东东营垦利区,河道末端趋于平缓,泥沙在此大量淤积。渤海湾作为入海处,面积约7.7万平方公里,是我国重要内海,承载天津港等枢纽和丰富渔业资源。每年390米推进的三角洲前端,让海域转为陆地的速度达30平方公里。过去20年,已有相当面积的海底转为滩涂。这种造陆效应虽增加了耕地,却消耗了有限的内海容量。渤海本就相对封闭,潮差小,水体交换慢,泥沙堆积加剧了富营养化和水质恶化。渔业产量随之下滑,鱼类栖息地缩小,蟹类和虾类资源减少。港口运营也受阻,航道浅化要求频繁疏浚,成本逐年上升。山东沿海经济虽受益于新陆开发,但整体看,这种以海换陆的模式效率低下。内海空间本就宝贵,用来填补自家海岸,换取的土地开发价值远低于海洋经济潜力。长远而言,渤海若持续缩小,将威胁区域物流和能源开采,影响京津冀协同发展大局。 自1855年黄河离去后,当地海岸线长达281.5公里,转入侵蚀状态。缺乏泥沙补给,海浪不断啃噬陆地,最严重地段每年后退80米。江苏盐城一带,滩涂盐碱化严重,农田面积缩减,经济活力不足。历史上黄河入淮时,这里泥沙丰沛,海岸稳定,甚至向海推进。如今,骆马湖和洪泽湖水位低落,干旱频发,粮食生产承压。港口建设受限,连云港等虽有深水优势,但周边浅滩多,大型船舶难以直达。苏北与苏南差距拉大,前者依赖滩涂养殖,后者港口林立,货运吞吐量高出数倍。这种不平衡源于泥沙分布失调,黄河水沙资源本可均衡分配,却集中于渤海一隅。海岸侵蚀还引发次生灾害,如盐渍化土壤和地下水咸化,制约工业布局。恢复泥沙输送,能直接止损,新增工业用地而不占农田,推动区域均衡。 将黄河部分水沙引向黄海,是缓解上述问题的可行路径。以2023年数据为例,黄河入海径流量达226.5亿立方米,若七成约160亿立方米转向苏北,可补给淮河流域湖泊,缓解干旱。泥沙随之沉积,能重塑海岸线,新增土地支持物流和制造业。历史上苏北三角洲遗迹证明,这种过程可持续上百年。黄海水体开阔,交换活跃,淤积影响小,更易形成生态友好型平原。山东上游保留水量后,仍足以满足用水和防洪需求,甚至降低涝灾风险。长远看,泥沙向黄海输送或影响苏岩礁周边地貌,逐步抬升海底,为海洋权益提供自然支撑。这种调整不仅是工程举措,更是资源再分配,助力粮食安全和区域协调。专家模拟显示,通过合理规划,淤积可控在港口外侧,避免干扰现有航道。这样的转变,能让黄河从破坏者转为建设者,服务国家长远利益。 工程实施面临多重挑战,首先是防洪设施。历史上黄河夺淮曾致淮河泛滥数百年,现代需高标准堤坝和泄洪闸,确保水峰不溢出淮域。二维潮流泥沙模型验证,防波堤布局可将沉积限在指定区,技术上已成熟。但投资规模大,需统筹资金和技术。其次,生态风险不可忽视。盐城湿地是丹顶鹤和麋鹿栖息地,泥沙涌入可能扰动栖息链。需预规划生态廊道,保留迁徙通道,避免大坝式干预破坏平衡。参考国际经验,如埃及阿斯旺大坝后生态失调,我们必须吸取教训,融入生物多样性监测。港口评估同样关键,连云港和滨海港需精确计算淤积路径,调整泊位设计。社会层面,涉及跨省协调,山东和江苏需平衡利益,避免地方博弈。总体上,这些挑战虽艰巨,但以科学为本,可转化为机遇,推动水利与环保融合。