大河报·豫视频记者张阳

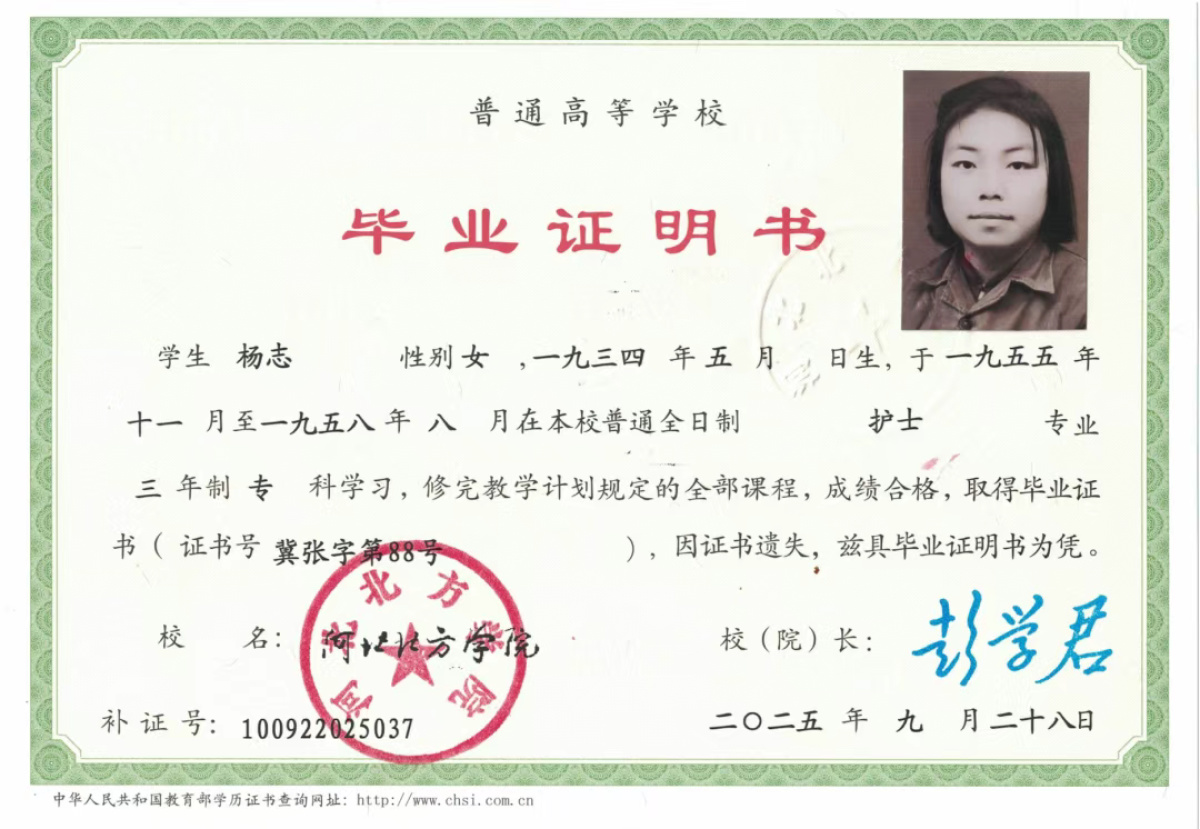

国庆节后,一份从河北张家口寄来的快递,抵达了河南郑州市民滕玉平的手中。她小心翼翼地拆开,里面是一张崭新的毕业证明书。照片栏里,是母亲杨志1955年入学时的青春脸庞;而落款时间,是2025年9月28日。

滕玉平拿着这张纸,走到母亲的遗像前,轻声说:“妈,你的遗憾没了。这些东西复印件都已经装入你的档案了,成了一个完整的档案。”

一张迟到67年的证明

故事的起点,是9月24日滕玉平拨出的一个电话。“我想咨询可否为几十年前毕业的学生补发毕业证,她是一位抗美援朝老兵……”电话那头,河北北方学院档案馆的工作人员在听到“抗美援朝老兵”几个字时,给予了高度重视。

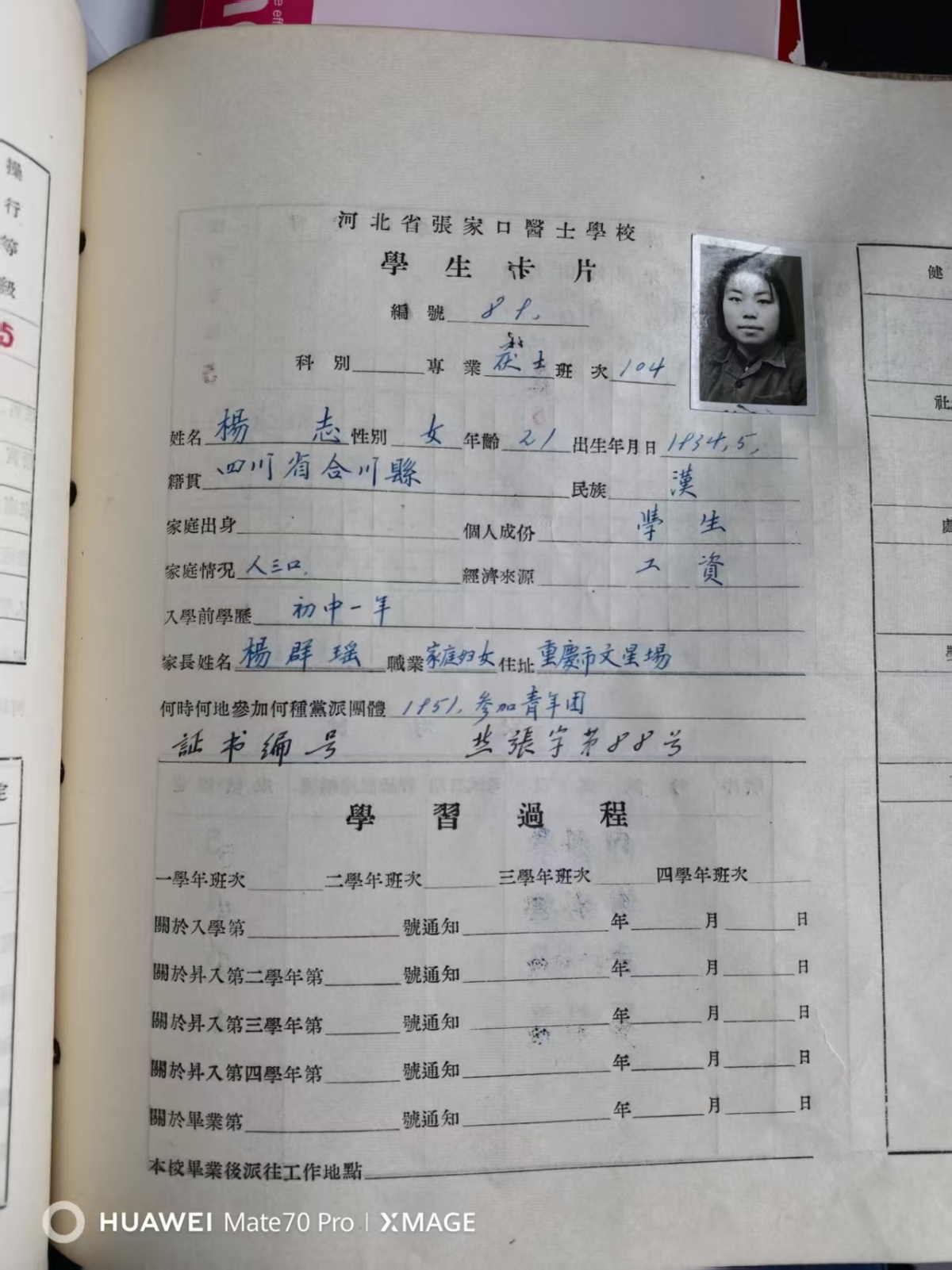

“我们从电子档案中查到了1955年护士专业104班毕业生名册,其中发现了贴着杨志照片的学籍卡片和成绩单,杨志的纸质档案也保存完好。”该校档案馆工作人员王士军介绍。这些保存了近70年的档案,已是珍贵的馆藏文物。

核实信息、上报审批、翻拍冲印老照片……为了尽快完成老校友的遗愿,河北北方学院档案馆馆长回娅冬与学校特事特办,快审快办。仅仅四天后,这张盖着河北北方学院公章、由校长彭学君签名的毕业证明书便寄往郑州。

事情并未就此结束。10月21日,回娅冬一行三人专程从张家口赶到郑州,希望能更深入地了解杨志的故事,并为校史馆征集史料。

在滕玉平家中,一张张老照片铺展开来,无声地讲述着过去。当来访的老师们看到杨志的档案,得知她是从朝鲜战场下来后不久便考入学校时,不禁感叹:“刚从战场上下来,得有多么强大的心理素质才能静下心来参加考试,并且考上。”

从“小胖”到杨大夫

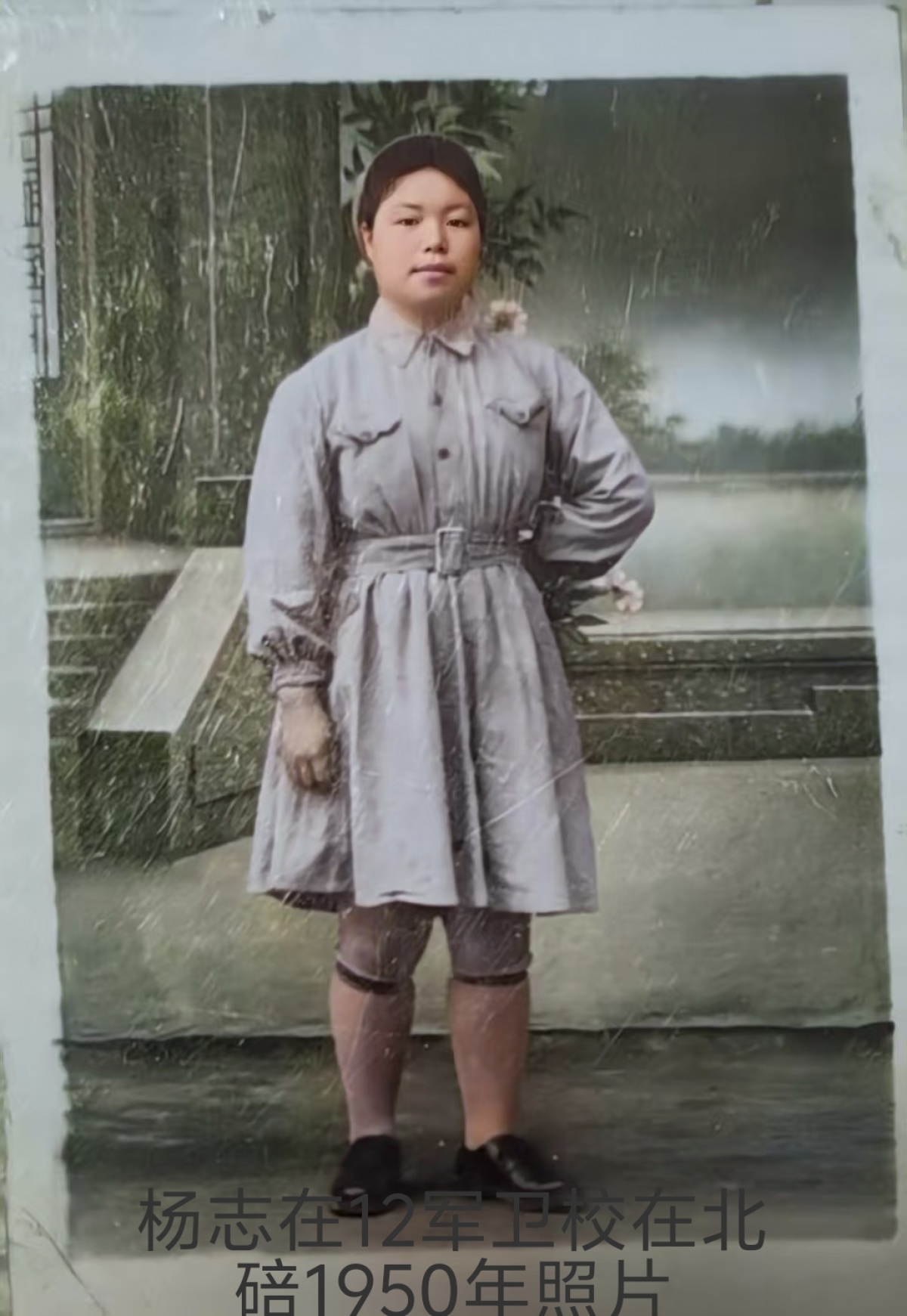

1950年,15岁的重庆合川姑娘杨志,瞒着家人,虚报了两岁年龄,考入了中国人民解放军第12军卫校,终于穿上了军装。1951年3月,入伍不到一年的她,作为中国人民志愿军的一名护士,跨过鸭绿江。那一年,她还未满16周岁。

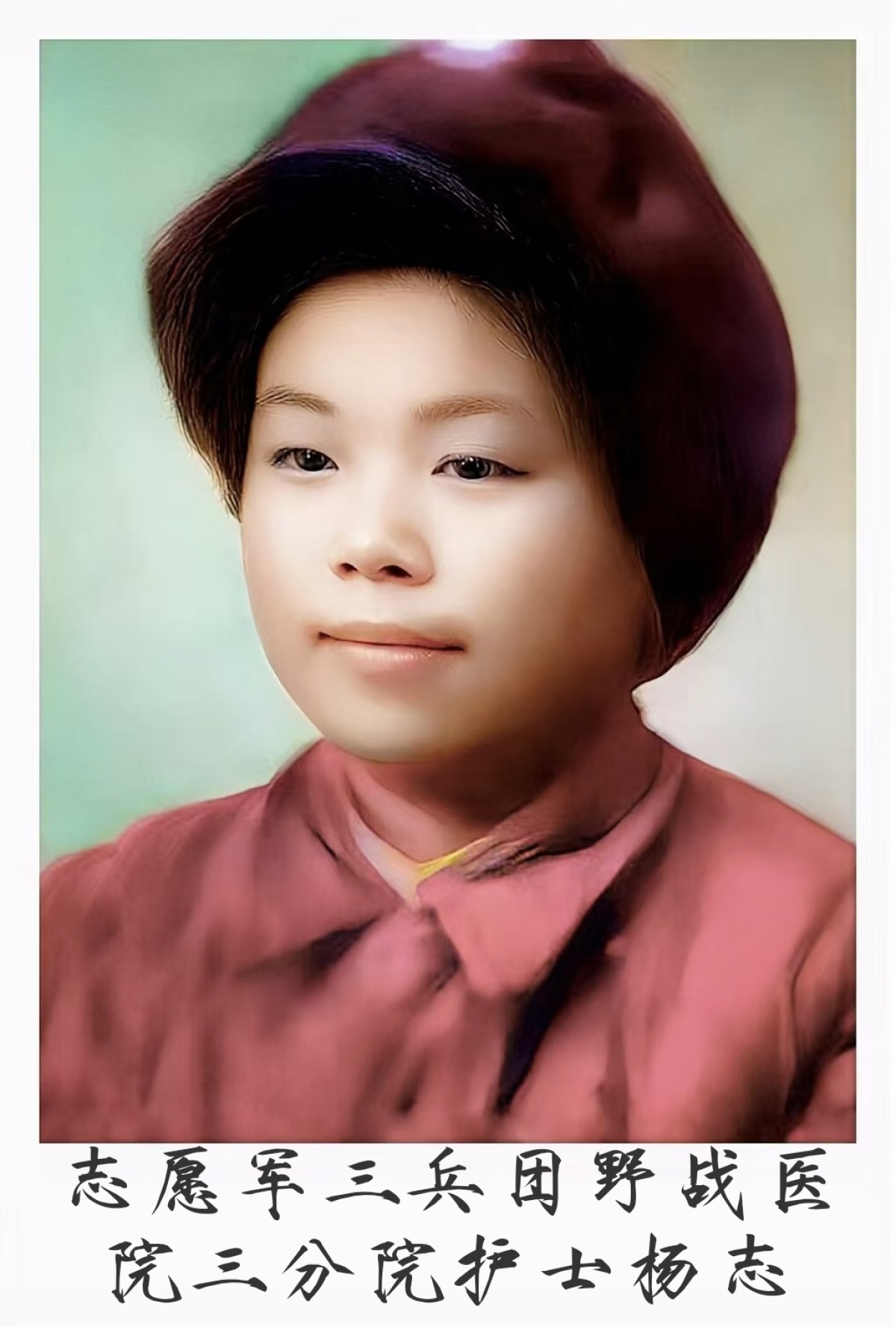

“我们小时候看照片,只觉得热闹,现在再看,才明白那么小的年纪,经历了什么。”滕玉平指着一张母亲身着志愿军军装的黑白照片,照片上的母亲一脸稚气。而那时的她,已在枪林弹雨中抢救伤员。

杨志很少主动提及战场上的事。偶尔全家在外夏夜乘凉时,她才会偶尔说起一两句。“她说,晚上天空被照明弹照得跟白天一样。”滕玉平回忆,“她说最惨烈的就是上甘岭战役。”很多牺牲的战士非常年轻,从一线抬下来,衣服都烂成一条一条的,甚至来不及留下姓名和部队番号,就成了无名英雄。“

她说我见的多了,“我不是英雄。”这是杨志反复说的话,或许正因见过太多牺牲,她才对自己能活下来这件事,抱持着一种沉默的谦卑。

朝鲜的冬天,气温降到零下三四十摄氏度。身高只有1.52米的杨志,穿着最小号却依然宽大的军棉衣,在坑道和临时救护所里穿梭。战友们都亲切地喊她“小胖”。

因为个子小,抬担架使不上劲,护士长就让她专门负责弯腰的活——为躺在地上的伤员换药、包扎。“母亲说,她的动作可快了。”滕玉平转述着母亲带着一丝自豪的简单话语。

残酷的战场经历,让她深刻体会到,救死扶伤不仅需要一腔热血,更需要过硬的专业本领。1954年底,杨志作为伤病员回国。次年,她便下定决心重返课堂,并以优异的成绩考入了河北北方学院的前身——张家口医士学校。毕业后,她先后在原国家粮食部科研所、河南省粮食厅卫生所工作,直至退休。

在生活中,杨志是个对很多事都不在意的人,唯独对病人,她有着旁人无法理解的执着。“小时候家里总有邻居半夜来敲门,说孩子发烧了,或者哪里不舒服,母亲总是放下饭碗就跟着去了。”滕玉平说,“我当时还烦得很,正吃着饭呢,人就走了,我得去刷锅刷碗。”

她对生死也看得很淡。有邻居家人去世,家属不敢给逝者穿衣,都来喊她帮忙。滕玉平不解,母亲只是淡淡地说:“我们在战场上见多了,这有啥怕的。”

岁月流转,1961年举家搬迁到河南时,杨志的毕业证不慎遗失。年轻时忙于工作和家庭,她并未在意。直到晚年,战友聚会时,听闻有老战友补办了当年的文凭,这也成了她的一个念想。“我也有毕业证,我在张家口医学院毕业的。”她时常念叨。