中美空空导弹博弈中,美军为何疲于奔命?

自冷战结束以来,美军凭借AIM-120系列中距弹构建了超视距打击网,在空战领域形成了先敌发现、先敌攻击的绝对优势。这种优势在科索沃战争、伊拉克战争中屡试不爽,让美军产生了技术上的自信。

AIM-120系列也凭借射程和相对成熟的制导技术,在全球空空导弹领域独占鳌头,成为北约盟国的标配武器。

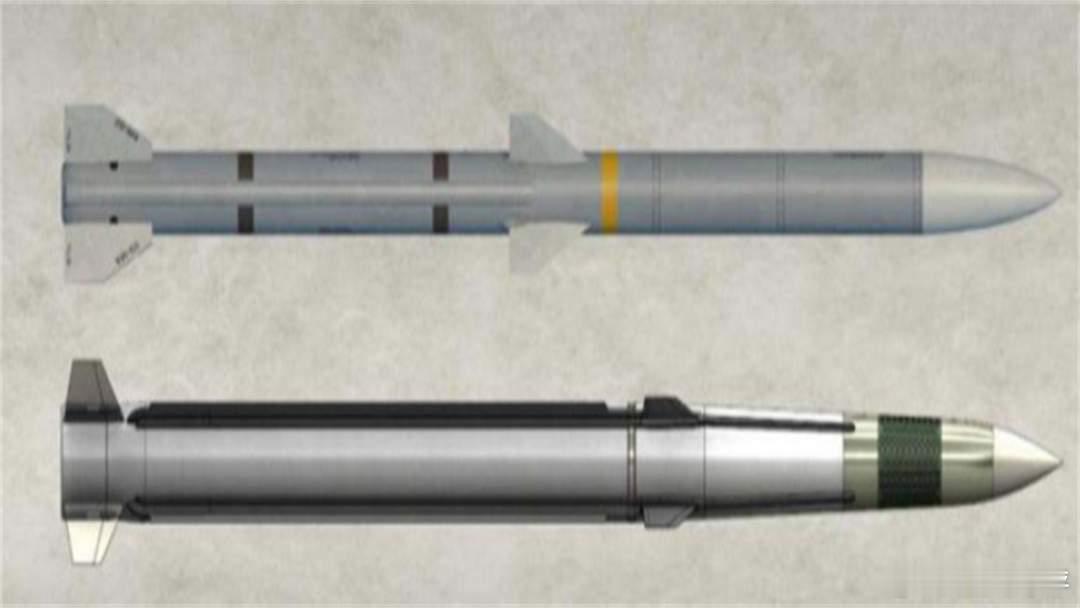

然而,近年来中国导弹技术的突飞猛进,打破了美国的这一优势。美军现役主力AIM-120D空空导弹最大射程只有180公里,而中国的霹雳-15通过双脉冲发动机技术,不仅实现了150公里以上的有效射程,更在印巴空战中得到了充分验证,这让美军坐立难安。

霹雳-15并非中国空空导弹的天花板,射程达500公里的霹雳-17已经列装服役,是中国的空战导弹王牌。

这种射程代差带来的战术被动,让美国压力倍增。在去年美军内部兵棋推演中,模拟了台海周边空战场景。配备霹雳-17的中方战机群可在远处发起首轮攻击,而挂载AIM-120的F-35战机需前出至100公里内才能形成有效反击,在此过程中还要承受中方的多轮打击,战损比达到一比四的悬殊差距。

推演结果如同当头棒喝,让五角大楼将空空导弹研发列为最高优先级装备项目,并增加了专项预算。

面对技术代差,美军痛定思痛,确立了应急改进与长远突破的双轨研发策略,主要围绕提升射程和载弹适配两大目标,试图打一场漂亮的翻身仗。

在射程突破方向上,美军将动力系统革新作为重点,希望通过双脉冲发动机技术实现弯道超车。

这种发动机可通过程序控制实现多次关机和启动,飞行初段,第一脉冲提供强劲推力,实现快速加速,中段关闭主发动机以节省燃料,末段再次点火产生机动能量,使导弹在飞行全程保持能量优势。这不仅能让射程得到一定提升,也能让有限的燃料发挥最大效能。

同时,为进一步挖掘射程潜力,美军同步推进气动布局革新,取消传统导弹的中部弹翼以降低气动阻力,再配合流线型弹体优化,在同等燃料携带量下增加射程。

而无中部弹翼带来的姿态调控问题,可通过在弹体中前部加装微型脉冲发动机解决。这些发动机能提供侧向推力,使导弹在机动中有效对抗目标的规避动作。

由于隐形战机内置弹舱容积有限,美军针对这一痛点,在提升性能的同时,将小型化和通用适配性作为关键研发目标。其核心思路是,在不牺牲性能的前提下,严格控制导弹的尺寸和重量,确保与现有作战平台兼容。

美军目前推进的新型导弹原型,尺寸与AIM-120基本持平,可适配F-22、F-35的内置弹舱,使F-35的中距弹挂载量维持在4枚以上,避免因导弹体积过大破坏战机的隐身性能。

此外,美军还有部分研发项目探索采用动能杀伤机制,取消传统破片战斗部,通过高精度制导实现直接撞击毁伤。

这种设计可大幅减轻导弹重量,从而增加射程,但动能杀伤对制导精度提出了苛刻要求。美军为此集成了双波段相控阵雷达导引头和红外成像导引头,形成复合制导能力。

尽管美军制定了雄心勃勃的研发计划,但从目前进展来看,其追赶中国的道路仍十分坎坷,技术突破与战力形成之间存在明显断层,还面临诸多难题。

作为美军寄予厚望的下一代主力导弹,原计划2022年服役的AIM-260联合先进战术导弹,至今仍处于测试阶段。

其中,射程与适配性的矛盾短期内无法通过技术手段调和,成为横亘在美军面前的鸿沟。美军试图通过通用化、体系化、智能化的技术布局缩小与中国的差距,但短期内仍难以改变与中国之间技术代差。

去年,雷神公司向美国空军交付了首批搭载新型主动雷达探测器的AIM-120D-3型导弹。据美国空军装备司令部透露,新型探测器将导弹的最大射程从160公里提升至180公里以上,但与中国霹雳-17导弹的射程相比,仍存在显著差距。

对于中国而言,美军的技术追赶虽带来一定挑战,但现有优势仍具备较强韧性。霹雳系列已形成实战化装备体系,且技术十分成熟,未来还有新的型号亮相,将进一步拉开新的代差。

未来,空空导弹的竞争将从单纯的射程比拼,转向射程、机动性、智能化、体积适配的综合能力较量。中国已经在攻关辅助制导、高超音速机动、跨平台数据融合等领域,美军的追赶之路恐怕任重道远。

中美战略博弈是一场持久战