俗话说“肠命百岁,健康不累”,这肠道一通畅,整个人都神清气爽!

可见这排便情况对咱们的健康影响可不小。最近有研究发现,寿命竟然和大便次数有着千丝万缕的联系。究竟每日排便几次,方能使身体更为康健呢?

一、研究发现:每天排便这个次数,或许更健康!

一、研究发现:每天排便这个次数,或许更健康!北京大学研究团队曾做过一项大规模的调查,他们对50万国人进行了排便习惯的跟踪。研究结果证实了排便频率与心血管疾病发生风险具有一定相关性。

华盛顿大学也对1400名中老年人进行了追踪研究,结果同样令人深思。规律排便者的肠道中,有一种名为瘤状球菌的“益智菌”。与便秘人群相比,他们体内这种“益智菌”的含量显著更高,凸显了规律排便对肠道有益菌数量的积极影响。

这种菌能产生一种叫丁酸盐的物质,它可以穿越血脑屏障,就像一个神秘的信使,把健康的信号传递到大脑,降低阿尔茨海默病的风险达29%。

那如果排便频率过低呢?情况就不太乐观了。

要是每周排便少于3次,肠道里的蛋白质发酵菌就会像失控的野马一样过度增殖,硫化氢等毒素的浓度会飙升18倍。这些毒素就像隐藏在肠道里的毒虫,直接损伤血管内皮细胞。

而且,粪便在肠道里待的时间越长,危害就越大。北京协和医院消化科专家打了个形象的比喻,当排便间隔超过48小时,肠道就像一个装满垃圾的“发酵罐”,会积累吲哚、粪臭素等致癌物。

当这些致癌物被肠黏膜反复吸纳,将会诱发三重危害。

首先是血管损伤,毒素就像尖锐的小刺,刺激着血管壁,加速动脉粥样硬化的进程,让心血管疾病的风险大大增加。其次是代谢紊乱,毒素会干扰胰岛素信号传导,就像在身体的信号传递系统中设置了障碍,导致糖尿病发病风险提升。

最后,毒素还可能通过血脑屏障,诱发神经炎症,让我们的认知功能下降速度加快2倍。这些研究共同指向一个结论,肠道毒素的积累是慢性病的重要诱因。

长期便秘或腹泻,可不仅仅是肠道的小问题,它更像是全身性疾病发出的预警信号。

一项针对中国城市成人的调查结果显示,60岁以上群体的便秘患病率颇为可观,已然达到了23%。这一数据值得我们关注该年龄段人群的肠道健康状况。这类人群患结直肠癌的风险比规律排便的人高13% - 18%。而腹泻人群也面临着双重威胁。

一方面,肠道吸收时间缩短,就像一个漏了的袋子,维生素B12、铁等微量元素都漏走了,导致身体缺乏这些重要的营养。另一方面,频繁排便会损伤肠黏膜,让细菌有了可乘之机,细菌易位风险增加3倍,可能诱发溃疡性结肠炎等自身免疫病。

上海交通大学医学院附属瑞金医院于《Nature》子刊发表的研究成果,上海瑞金医院检测发现,规律排便的人肠道pH值维持在6.8 - 7.2的理想范围,就像给肠道创造了一个舒适的“小环境”。而便秘人群pH值可达8.5,这种酸性环境的差异,会直接影响药物吸收效率和益生菌定植能力。

排便频率和健康密切相关,排便异常现象也与健康密切相关,这些异常现象可能暗示着更严重的疾病,我们一定要关注自己的排便情况。

二、发现这些排便异常现象,立马检查!

二、发现这些排便异常现象,立马检查!便血是较为常见且不容忽视的排便异常现象。它可能表现为大便表面带血,颜色鲜红,就像刚滴上去的红墨水。也可能是大便中混有暗红色的血液,如同被染红的丝线混在粪便里,甚至会出现黑便,颜色黑得发亮,就像柏油一样。

便血的成因纷繁复杂,若出现鲜红色血便,且血液与粪便分离,大概率是肛门附近发生病变,像痔疮这类情况就较为常见。此时需多加留意,必要时及时就医诊断。长期久坐不动、嗜食辛辣之品、排便过度用力等,皆有可能诱发痔疮。此症会致使肛门周遭血管破裂,进而出现出血现象。

暗红色血便或黑便,常预示出血部位处于肠道上段。其成因多样,或许是消化道溃疡、肠道息肉所致,甚至可能与结直肠癌相关,需予以重视。消化道溃疡时,胃酸侵蚀胃或十二指肠黏膜,造成血管损伤出血。肠道息肉生长到一定程度,表面血管容易破裂,结直肠癌则是因为肿瘤组织坏死、溃烂,引起出血。

一旦发现便血,应立即进行结肠镜检查,它可以通过肛门进入肠道,直接观察肠道内部的情况。医生能够清晰地看到肠道黏膜是否有溃疡、息肉、肿瘤等病变,还可以取组织进行病理检查,确定病变的性质。这对于早期发现肠道疾病,尤其是结直肠癌,具有至关重要的意义。结直肠癌在早期常隐匿无形,并无显著症状。

待患者察觉严重不适时,病情往往已步入中晚期,此时治疗的复杂性与困难程度均大幅攀升。结肠镜检查犹如精准的“健康侦察兵”,能在疾病尚处萌芽之际敏锐察觉,及时揪出隐患,为后续的治疗抢占宝贵先机,大大提升治愈的可能。

如果我们的排便习惯突然出现变化,也是需要注意的,比如本来很规律的每天只排一次,突然变成了几天才排一次便,或者一天要排好几次便,排便的时间也变得不固定,时而早上,时而晚上。

另一方面,肠道若发生病变,诸如肠道炎症、肠道肿瘤之类,会对肠道的正常功能造成干扰,影响消化系统的稳定运行。肠道发生炎症时,肠道黏膜会出现充血、水肿的状况。这一病理变化会对粪便的正常通行造成影响,进而干扰肠道的正常生理功能。

肠道肿瘤一旦出现,便会挤占肠道有限空间,妨碍粪便正常排出。如此一来,人体的排便习惯也会随之改变,给健康带来诸多隐患。

为了查明原因,建议进行粪便常规检查和腹部CT检查。粪便常规检查颇具价值,能精准探查粪便内是否存在异常成分。诸如白细胞、红细胞的踪迹,以及寄生虫的身影,都可在这项检查中被清晰洞悉。

若粪便中出现大量白细胞,极有可能暗示肠道正遭受炎症侵扰。这一现象宛如一盏警示灯,提醒着我们关注肠道健康,及时察觉潜在的炎症问题。

有红细胞则可能与便血的原因相关,发现寄生虫则说明肠道受到了寄生虫的感染。腹部CT检查优势显著,它可清晰呈现腹部脏器,如肠道等的形态与结构,为精准判断腹部状况提供直观且关键的影像依据,助力医疗诊断。

它能够精准探查肠道有无肿胀、增厚及占位性病变等状况,为医生提供关键线索,助力其判断患者是否罹患肠道肿瘤、肠梗阻等疾病,为诊疗提供重要依据。

正常的大便应该是粗细适中、形状规则的。

如果发现大便突然变细,就像被挤压过的面条一样,这可能是肠道狭窄的信号。肠道狭窄的原因有很多。常见的有肠道息肉,当息肉生长到一定程度,会占据肠道的部分空间,使肠道变窄,导致大便通过时受到挤压而变细。

肠道肿瘤也是导致大便变细的重要原因之一。肿瘤于肠道内持续生长,会逐步造成肠道阻塞,致使大便通行的通道日益狭窄,影响肠道正常功能。此外,肠道外的肿瘤压迫肠道,或者肠道手术后形成的瘢痕狭窄,也可能引起大便变细。

针对大便变细的情况,肠镜检查是必不可少的。这对于早期诊断肠道疾病,尤其是结直肠癌,具有非常重要的价值。

因为大便变细可能是结直肠癌的早期症状之一,通过肠镜检查及时发现并治疗,可以提高患者的生存率和生活质量。

有些人会出现腹泻与便秘交替出现的情况,一会儿拉肚子,一天跑好几趟厕所,一会儿又好几天排不出便,肚子胀得难受。此种异常现象,常常是肠道功能紊乱的外在表征。它或许暗示着消化系统内部的微妙失衡,需予以关注,及时探寻背后缘由。

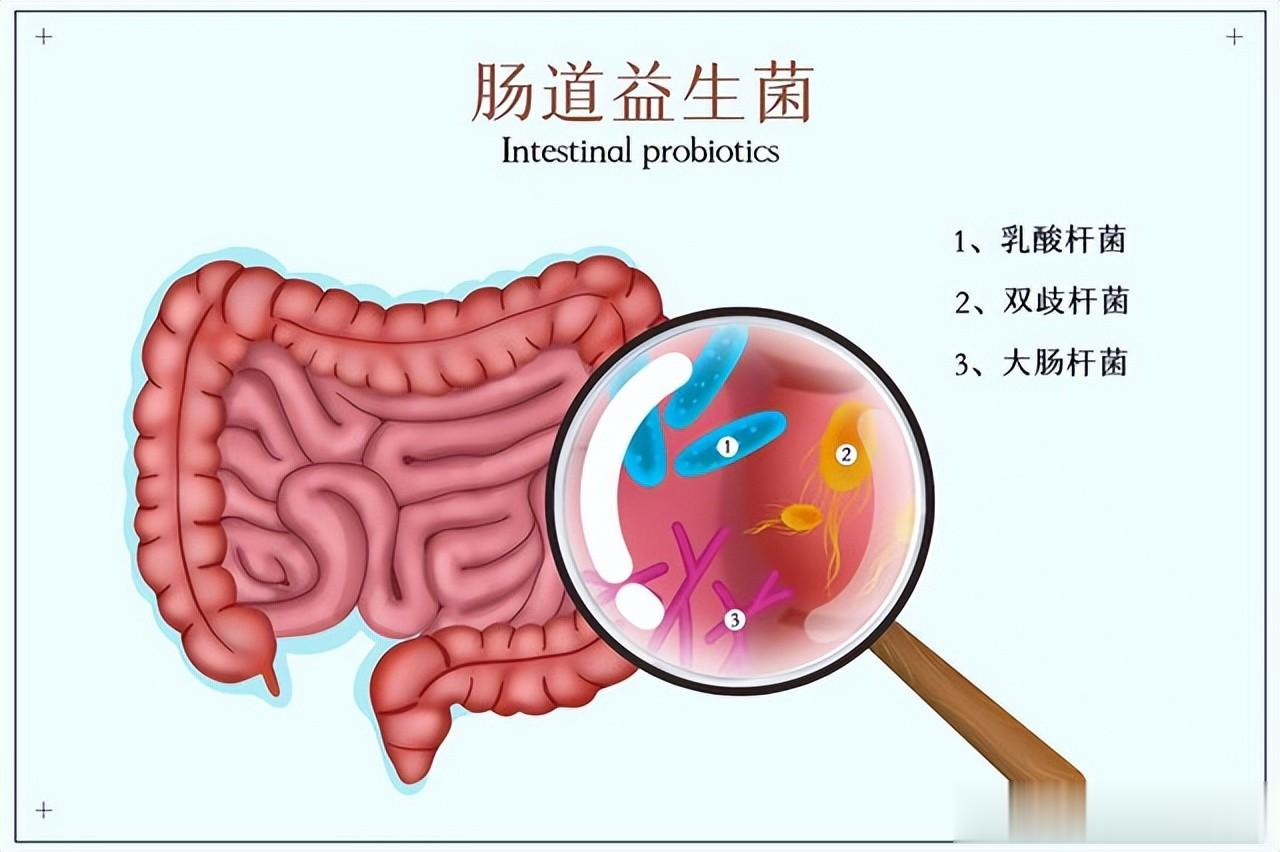

精神因素也不容忽视,影响神经对肠道的调节,使肠道的运动和分泌功能失调。此外,肠道菌群失调亦是不可小觑的重要因素。它在诸多状况中扮演着关键角色,影响着身体的健康平衡,需予以足够重视。

当肠道内有益菌与有害菌比例失衡,有益菌渐减、有害菌日增,肠道正常的消化与吸收功能便会受扰,进而致使腹泻与便秘交替发作,影响肠道健康。

为精准明晰病因,可开展肠道菌群检测,此能洞察肠道微生物状况;同时进行胃肠功能检查,以全面评估胃肠运转情况,助力准确诊断。肠道菌群检测,只需采集粪便样本,便能精准分析其中各类菌群的数量与比例。

借此,可深入洞察肠道菌群的平衡态势,为健康评估提供关键依据。当察觉有害菌数量增多、有益菌数量减少时,可采取调整饮食结构、补充益生菌等举措,以此助力恢复肠道菌群的平衡状态,维护肠道健康。

胃肠功能检查涵盖胃肠动力检测、胃排空功能检测等项目。通过这些检查,能够精准了解胃肠道的运动与排空功能是否处于正常状态,为健康评估提供重要依据。通过这些检查,医生可以找出导致腹泻与便秘交替出现的具体原因,制定个性化的治疗方案。

总之,排便异常现象可能是身体发出的求救信号。当我们发现这些异常时,不要掉以轻心,应及时就医进行检查。通过科学的检查手段,我们可以尽早发现疾病,采取有效的治疗措施,保护我们的肠道健康,让身体保持良好的状态。

每天保持适宜的排便次数,就像给身体做了顺畅的“排污作业”。

别再忽视这日常小事啦,把握好排便节奏,让健康常伴,让长寿更进一步。

文献参考:

[1]《大便次数与长寿有关!研究发现:每天排便在这个次数,身体更健康》.有来医生.2024-11-27.

[2]《花5分钟排便和30分钟排便的人,身体差在哪儿?》 .生命时报.2021-01-26.