近期,多家车企不约而同地发布了一项特别的补贴政策——“购置税补贴方案”,承诺2026年前锁单的客户承担购置税差额,单辆车补贴额度最高达1.5万元。

车企购置税补贴密集出台

这场“补贴大战”几乎涵盖了目前市场上大多数热门新能源汽车品牌,形成了“你补我也补”的竞争态势。

截止至今日,已经有小米、长安、极氪、理想、蔚来在内的20余品牌推出购置税兜底政策。

各品牌承诺:若客户在指定时间内完成下定,因非客户原因导致车辆开票及交付时间延迟至2026年,客户可享受品牌提供的跨年购置税补贴。

政策之变:从“免征”到“减半”

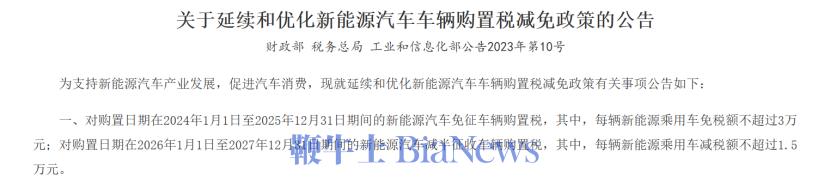

这场车企购置税补贴行动,源于2023年财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布的《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。

《公告》明确规定:

2024-2025年:购置新能源汽车免征车辆购置税,其中每辆新能源乘用车免税额不超过3万元。

2026-2027年:购置新能源汽车减半征收车辆购置税,并且每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。

这意味着,从2026年1月1日起,消费者购买新能源汽车的购置税成本将实实在在地增加。

车企为何主动“掏腰包”?

车企纷纷“自掏腰包”兜底购置税的背后,是不断拉长的交付时间与年底冲量需求的双重因素驱动。

为搭上购置税优惠政策的末班车,不少消费者选择在年底前入手新能源车。政策刺激下,大批订单集中涌现,给新车交付带来了更大压力,会导致部分消费者在政策期间无法提到车,在此背景下,车企推出的“兜底”方案就显得尤为必要。

以小米YU7为例,目前该车的锁定订单预计交付时长为40周以上。这意味着现在锁单的消费者,基本确定要到明年才能提车,需要缴纳购置税。

乘用车市场信息联席会秘书长崔东树解析道:“今年年底市场相对火爆,目前等车时间较长。”他进一步指出:“许多消费者可能担心在购置税免征期间无法提车,明年就要多交5%的购置税,这样的话,他们就转而购买那些排队时间短的车,导致订单流失。因此各个企业都采取了保订单的措施。”

在头部车企热销车型交付时间拉长之际,竞争对手正不断推出新车型。据了解,今年9月份国内车市密集投放超70款新车。由此,在选择不断增多的车市中,消费者在考虑购置税政策调整下,会重新计算成本,这会让不少交付时间过长的车企面临被竞争对手抢单的情况。

年底冲量也是车企不可忽视的因素。第四季度,各车企都进入冲击年度销量目标的关键阶段。

据中汽数研公布1-9月新势力品牌年度目标完成率数据显示,在前三季度的市场竞争中,部分品牌距离年度目标仍有较大差距。可见,这次“购置税补贴”也是一场激烈的竞争。

短期来看,车企的购置税“兜底”补贴,既是帮消费者抓政策红利的权宜之计,也是冲刺年度销量的最好时机。

但随着政策节点临近,这场变相的“价格战”也撑不了多久。

2026年购置税减半落地后,行业竞争终将从“补贴让利”回到技术、交付能力的比拼。(转载自:电车界)