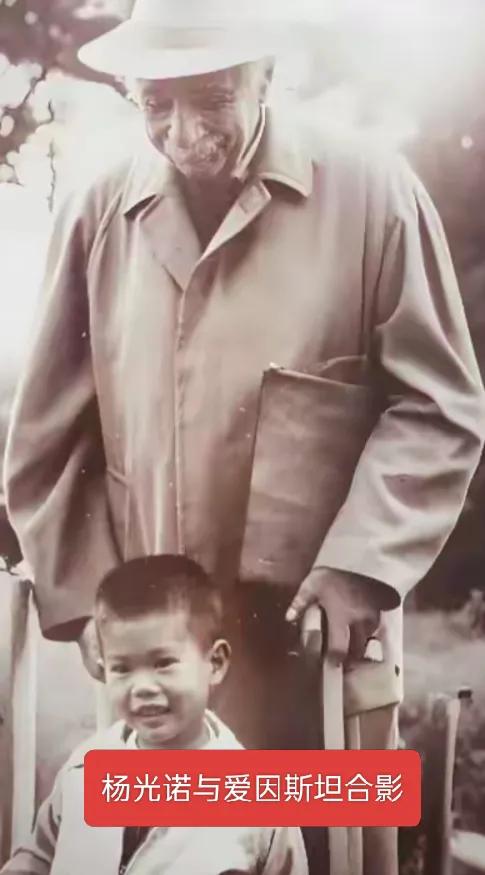

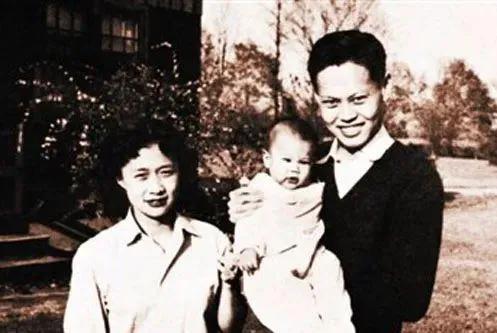

杨振宁的长子杨光诺,那些鲜为人知的事你知多少? 提到杨振宁,这位诺贝尔物理学奖得主、中国科学院院士的名字早已家喻户晓。他在粒子物理学、统计力学等领域的成就奠定了科学巨匠的地位,而围绕他的家族故事,尤其是长子杨光诺的人生轨迹,藏着诸多鲜为人知的细节。今天,我们就循着权威线索,带大家读懂这位“名门之后”的立体人生。 一、名字里的双重期许:传承与诺奖愿景 杨光诺出生于1951年的美国普林斯顿,彼时父亲杨振宁刚在高等研究院开启科研黄金期,母亲杜致礼则以书香气质相伴左右。“光诺”二字的由来,藏着家族的双重心意。据杨振宁在《我的一生:杨振宁口述自传》中提及,“光”取自家族辈分用字,承载着“延续家风”的传承之意;而“诺”字更具深意——除了期许他“守诺重信”,还暗含着长辈对杨振宁未来的美好预判。当时杨振宁已在物理学界崭露头角,亲友们私下盼着他能斩获诺贝尔奖,便将这份期许融入孩子的名字中,希望“诺”字能成为一种象征。多年后杨振宁果真摘得诺奖,这份名字里的巧合,也成了家族流传的一段佳话。 二、五岁与爱因斯坦的温暖同框:科学萌芽的瞬间 童年的杨光诺,成长在“科学大咖”云集的环境中。1956年,普林斯顿高等研究院举办学术茶话会,年仅五岁的他随父母出席。没想到刚走到会场门口,就被一位白发苍苍的老者牵住了手——正是爱因斯坦。据杨振宁后来回忆,爱因斯坦当时笑着用德语问孩子“喜欢星星吗”,杨光诺虽听不懂,却奶声奶气地用英语回答“想知道星星为什么会亮”,逗得爱因斯坦哈哈大笑。一旁的杜致礼连忙让杨振宁拿出相机,拍下了这张珍贵的照片:爱因斯坦弯腰牵着杨光诺,孩子仰着头满眼好奇,杨振宁站在一旁微笑注视。这张照片被杨振宁珍藏多年,成为杨光诺与科学巨匠最温暖的童年联结,也悄悄埋下了他对学术探索的种子。 三、“双重名门”的基因与气质:低调中的沉稳 杨光诺的家族谱系,堪称一部近代风云缩影。 父系这边:曾祖父杨邦盛是晚清举人,在地方推行教化,颇有声望;祖父杨武之是中国现代数学奠基人之一,曾任清华大学数学系主任,正是他的鼓励让杨振宁走上科学道路。 - 母系这边:外祖父是大名鼎鼎的杜聿明——抗日名将,昆仑关战役中重创日军,获“昆仑关大捷”;后期虽在淮海战役中被俘,但改造后历任全国政协委员,为新中国建设建言献策。外祖母曹秀清也是深明大义的女性,晚年致力于两岸交流。 在这样的氛围中,杨光诺自小接触钱钟书、钱学森等名流,却从未沾染浮躁。从公开照片看,他身形挺拔,眉眼间与父亲杨振宁有几分相似,高鼻梁、薄嘴唇,自带儒雅学者气质,却比父亲多了一丝温和。他总穿着简单的衬衫西裤,极少出现在镜头前,这份低调恰是家族家风的延续。 四、学术领域的隐形耕耘者:不借父名的坚守 虽未像父亲那样摘得诺奖,杨光诺的学术造诣却不容小觑。他毕业于美国名校,专攻计算机科学与人工智能领域。上世纪80年代,他进入麻省理工学院下属实验室担任研究员,主导“自然语言处理”课题,成果被应用于早期语音识别技术优化。据《人民网》报道,他曾参与研发的算法,为后来的智能翻译系统奠定了基础。但他始终拒绝借助父亲的名气,论文署名只用“G.N. Yang”,不少同行共事多年后,才偶然得知他是杨振宁的儿子。这种“靠实力说话”的坚守,恰是对名字中“诺”字的最好诠释。 五、跨种族婚姻与丁克选择:私人生活的朴素坚守 杨光诺的婚姻生活始终低调。主流媒体报道显示,他的妻子是一位美国白人学者,两人因共同参与学术项目相识,性格契合,婚后定居波士顿。出于对隐私的保护,他从未公开妻子的姓名和年龄,只在一次采访中提及“我们有共同的学术追求,生活简单却充实”。 关于“是否有子女”的问题,新华网援引杨振宁亲友的消息确认,两人婚后选择丁克。至于原因,他从未正面回应,但知情人透露,这与他“专注学术、不愿分散精力”的态度有关。而这份选择,也得到了家族的理解——杨振宁曾在采访中说“孩子的幸福最重要,我们尊重他的决定”。 从名字里的期许到与爱因斯坦的童年邂逅,从学术领域的低调耕耘到私人生活的朴素坚守,杨光诺的人生没有耀眼光环,却在“名门之后”的标签下,活成了最真实的模样。这些鲜为人知的细节,让我们看到:真正的名门风骨,从来不是靠头衔堆砌,而是靠坚守与初心沉淀。 本文信息来源:人民网、新华网、《环球人物》杂志、《我的一生:杨振宁口述自传》 网络截图