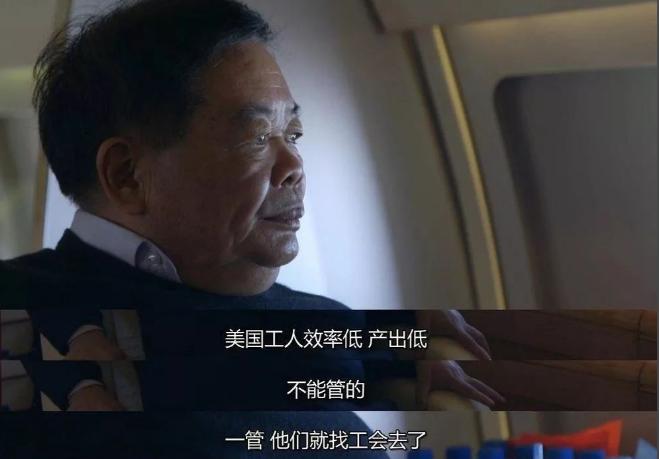

[太阳]在自动化技术日趋成熟的今天,美国为啥不靠无人工厂实现制造业回流?其实,红脖子要的是“职工”而非“工人”,是“八旗复辟”而非“第四次工业革命”。 无人工厂的运转,离不开像神经网络般的5G网络与钢铁工人般的工业机器人,可在美国,这两项关键硬件却双双掉链子。 在5G建设上,美国陷入了成本陷阱,由于政治因素排斥华为设备,其5G基站建设成本高达中国的8倍,相当于用黄金铺设信号塔。 截至2024年,美国农村地区仍有近40%的区域无法接入稳定5G网络,而无人工厂需要的低延迟、广覆盖网络,在这些制造业潜在布局地成了奢侈品。 更尴尬的是工业机器人产业的空心化,美国企业要么沉迷于波士顿动力机器人的“杂技表演”,研发能跑能跳的通用人形机器人,要么依赖欧洲、日本的高价设备。 相比之下,中国的工业机械臂已实现白菜价,成本仅为欧美产品的1/3,且能精准适配制造业需求,当美国工厂想用机器人替代人工时,才发现手里握着的是“金锄头”,好看却不实用。 如果说技术是硬件,那劳动力认知就是无人工厂的软件,可在美国,不少制造业从业者却像活在20世纪的青铜玩家,与自动化时代格格不入。 他们怀念的,是上世纪八九十年代一夫一妻三个娃,一房一车两条狗的中产生活,在纪录片《美国工厂》中,美国工人既想要高薪,又拒绝遵守流水线纪律,有人上班时间喝酒,有人抱怨机器人抢了饭碗却不愿学习操作技术。 这种矛盾在2024年港口工人罢工中达到顶峰,他们要求加薪,却坚决抵制能提高效率的自动化设备,仿佛在拒绝让自己更轻松的工具。 更现实的是人力成本差距,美国普通生产线工人年薪3-4万美元,中国仅约9600美元,当无人工厂的设备成本本就居高不下时,美国的人力成本优势早已消失,却仍抱着过去的优越感不愿放手。 美国社会对制造业的想象,还停留在冷战末期的黄金时代,那时,全球化矛盾未显,自动化未威胁岗位,工人能轻松拥有套袖套做报表、压玻璃板放合影的文职化工作。 可如今,自动化早已改变了制造业的形态,工厂里不再需要大量记录数据的文员,而是需要能操控机器人的技术工,这种认知错位,让不少美国人成了全球化时代的矛盾体。 他们既想保住美国梦的体面,又不愿适应自动化带来的技能升级,就像铁锈带上的老工厂,明明设备早已老化,却舍不得拆除,最终只能在风雨中慢慢锈蚀,而中国工厂里,年轻工人熟练操作着智能设备,用中国速度诠释着自动化时代的生产逻辑。 美国制造业回流,从一开始就带着浓厚的政治色彩,特朗普等政客高喊口号,本质是为了争取红脖子群体的选票,可这些群体想要的,不是无人工厂带来的技术升级,而是恢复过去的职工身份,那种不用学习新技术,就能轻松获得稳定收入的特权。 这就形成了一个荒诞的死循环,政府要推动制造业回流,就需要发展无人工厂,可无人工厂会淘汰传统岗位,得罪选民,为了选票,又只能放弃自动化,转而保护落后的生产模式。 就像同时踩下油门和刹车,汽车不仅无法前进,还会损伤引擎,2024年港口罢工后,美国政府不得不妥协,暂缓自动化推进,这场政治与现实的博弈,最终让无人工厂成了牺牲品。 当自动化浪潮席卷全球,美国却被困在技术短板、人力矛盾、社会错位与政治博弈的漩涡中,无人工厂不是救不了制造业回流,而是美国未能打破那些缠绕在身上的历史枷锁,在这个靠技术与效率说话的时代,若不能正视现实、拥抱变革,再响亮的口号,也只能沦为空中楼阁。