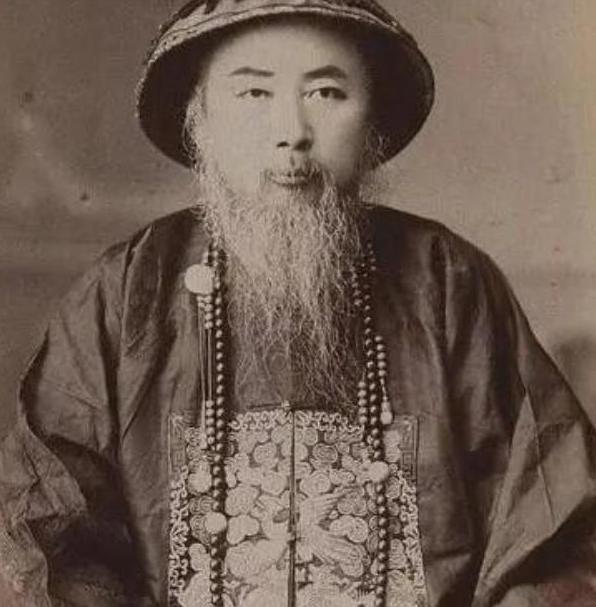

晚清名臣梁鼎芬被贬职后,他嘱咐好友文廷式帮忙照看妻子。结果妻子与对方走到一起,还生有3子。他知道后,格外大度送出3000两“养子钱”。 梁鼎芬被贬职后,托付妻子给好友文廷式照看,未曾想,这一托,不仅送走了一个妻子,还送出了三名孩子的生父。 设身处地一想,当你最信任的两个人走到一起,你会选择原谅吗? 梁鼎芬,1859年出生在广东番禺,出身寒门,却以极快的速度在仕途上崭露头角。 18岁中举,21岁便中了进士,入翰林院为官,成为当时少见的“寒门贵子”。 他天资聪慧,文风犀利,尤其擅长对时政提出独立见解,是晚清“清流派”的代表人物之一。 但若只看外貌,他却并不讨喜——身材微胖、五官普通,加之神情木讷,常被人评价为“呆头呆脑”。 这种“文才与外貌不符”的反差,也为他日后婚姻中的裂痕埋下了伏笔。 他的妻子龚氏出身较好,才貌双全,识文断字。 两人的婚姻并非自由恋爱,而是由老师王先谦等人做媒促成,当时就有不少人背后议论,说这门婚事一如“鲜花插在牛粪上”。 梁鼎芬并不在意,他曾将自己屋内书房命名为“藏凤阁”,意在“珍藏凤凰”,以示对妻子的珍视。 婚后多年,他对龚氏体贴入微,可惜膝下无子,这在传统观念里无疑是“家门不幸”。 晚清社会讲究子嗣传承,尤其对于士大夫阶层而言,子嗣不仅是家庭延续,更关乎名声与地位。 梁鼎芬虽深爱龚氏,但无子这一事实始终是横亘在两人之间的隐痛。 1883年,中法战争爆发,在这场关乎国运的政治风波中,梁鼎芬因弹劾李鸿章,被慈禧太后斥为“妄议国政”,连降五级,黯然离开京城,回到广东。 临走前,他做出一个决定:将妻子托付给好友文廷式照顾。 文廷式是谁?是他在京城最信任的朋友之一,同为清流派,文采斐然,曾是光绪帝的老师,在政坛上也算颇有影响力。 两人曾共上折子弹劾李鸿章,可以说是同仇敌忾的战友。 梁鼎芬之所以将妻子托付给他,除了信任,也有现实考量——龚氏在京城生活多年,若贸然回乡,不仅生活不便,还容易引发流言。 令他没想到的是,正是这个决定改变了三人命运的走向。 梁鼎芬离开后,龚氏与文廷式起初只是“相互照应”,但日久生情,两人关系逐渐亲密,最终发展成实质关系。 之后的几年里,龚氏接连为文廷式生下三个儿子,这件事在京城并非秘密,坊间议论不断。 文廷式虽然风流成性,却始终未敢公开这段关系,龚氏的身份尴尬——既非正妻,又非妾室,只能被安置在江西的一个偏僻老宅中,充作“外室”。 几年后,梁鼎芬重返京城,意图再起仕途,这时他已听闻一些传言,但未曾深究。 直到一次偶然得知真相,有人断言:“你那三个‘干儿子’,其实长得跟文廷式一模一样。” 他这才意识到,自己多年前的托付,竟成了自己的笑柄。 面对背叛,他没有大吵大闹,甚至没有质问龚氏或者文廷式,只是悄悄动身,前往江西,去见那两个曾是他生命中最亲密的人。 文廷式家中,三人重逢,场面尴尬至极,龚氏低头不语,文廷式满脸羞愧,只说:“世事难料,弟愧对兄长。” 梁鼎芬没有回应,只是淡淡一句:“好生善待她。” 当天夜里,三人共饮一壶黄酒,像是在为过往做一个无声的告别。 临别时,他留下了一句话:“孩子也是无辜的。” 再之后,梁鼎芬重组家庭,娶了一位小他十几岁的女子,并育有一子一女。 政治上虽未能再登高位,却在文坛上颇有影响,出版诗文、整理史料,颇得后世评价。 相较之下,文廷式的命运则渐趋黯淡,1904年,他因政治失意、家庭纷扰,郁郁而终。 文廷式死后,龚氏与三子顿失依靠,文家不愿承认他们的身份,直接将他们赶出家门,断绝一切往来。 龚氏带着孩子辗转求生,最终在亲戚的建议下,写信向梁鼎芬求助,她并未抱太大希望,只是一种“走投无路”的尝试。 令她意外的是,梁鼎芬没有回信,却托人送来一只木匣,里面是整整三千两银票。 那是一笔在当时足以支撑一家人十年生活的巨款,信中只写了一句话:“育子之责,予已尽。” 龚氏看着银票,泪流满面,她没有再去打扰梁鼎芬,而是带着孩子离开京城,隐姓埋名,终老于南方一个小县城。 梁鼎芬为什么不怒?为什么还要帮她?有人说他懦弱,也有人说他深情,但若细想,他不过是看透了人性的局限。 在那个时代,女性的命运受到家庭、身份、舆论的多重压迫,龚氏虽才貌双全,却连婚姻的选择权都没有。 文廷式风流倜傥,却终究未能给她一个名分。 而梁鼎芬,虽遭背叛,却仍愿保留她最后的体面。 他用自己的方式,完成了对友情的告别,对爱情的释怀,也对自己人生的交代。 梁鼎芬的宽容,不只是个人品格的写照,更是那个时代士人精神的缩影。 他没有改变世界,但却用自己的方式,守住了心中的那份分寸。 参考信息: 梁鼎芬·维基百科,自由的百科全书·2025年2月21日