近日,四川巴中经开区的巴中科技馆里,一只“活泼”的机器狗正在工作人员的操作下,灵活移动、精准避障。

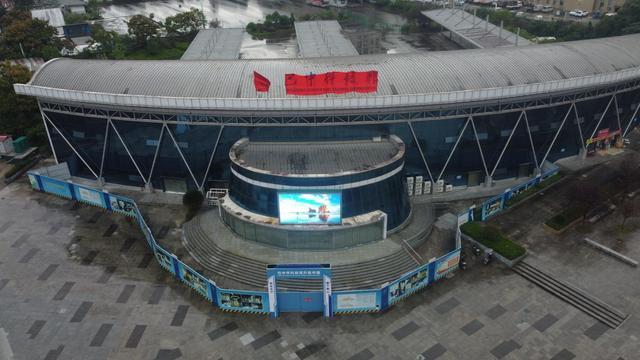

在这座建筑面积约五千多平方米的场馆内,作为科普阵地,这里将为市民打造一个专业性与趣味性兼具的沉浸式科学探索空间。

科技馆里的“巴中叙事”:当生态之树邂逅巴山巨匠

一走进场馆,标志性展项“科技之树”便映入眼帘。它以巴中市树——巴山水青冈为设计原型,通过高清LED组合异形屏幕搭建而成。光影流转间,既还原了水青冈伟岸挺拔的形态,也将科技感与地域生态深度融合。

“为什么叫科技之树?”现场志愿者介绍道,“你可以问问科技之树数智人!”

“因为取形于水青冈的古老珍稀、伟岸挺拔、分布广泛,与巴人文化厚重、性格坚韧和智勇坚定、排难创新精神相契合。”隐藏在科技之树的数智人介绍道。

站在树前,由“树干”与“枝叶”构成的动态画面,不仅直观呼应了“生态之道·科学领航”的主题,更无声讲述着巴中的绿色生态故事。它不只是一件艺术装置,更像串联起整个科技馆的“视觉锚点”,让参观者入馆便能感受到“科技为笔、生态为墨”的展览基调。

视线后移,“科技之树”后方的挑空区同样暗藏巧思:立体图文展板结合轻互动屏幕,系统展示了数学、物理、化学等七大基础学科的核心知识与发展脉络。

如果说“科技之树”是从“生态”维度开启科普之旅,那么展馆二楼入口处的“巴山巨匠展示墙”,则从“人”的维度诠释了巴中的科学精神。

动态信息屏上,清晰陈列着吴伟仁、韩杰才、宋永华等院士的生平与科研成就:巴中籍的吴伟仁院士,带领团队推进了“嫦娥探月”“火星探测”等国家重大工程;韩杰才院士在复合材料领域的研究,为航空航天科技发展提供了关键支撑……

每一位“巨匠”的故事都将“科学”与“家乡”紧密相连,既让市民看到从巴中走出的科技栋梁,也以榜样的力量激发着参观者对科学探索的向往。

从“科技之树”的生态叙事,到“巴山巨匠展示墙”的精神传承,场馆设计紧扣“生态之道·科学领航”的主题,让科技馆的“地域味”与“科学味”相得益彰,为市民的深度探秘埋下伏笔。

五大展厅分层探秘:从基础科学到星空梦想的跨越

场馆内设五大常设展厅,按“基础探索—前沿科技—生态实践—宇宙想象”的逻辑分层布局,满足不同群体的探索需求。

位于一楼左侧的“科学探秘”展厅,通过滑轮组、拼齿轮、趣味转盘等互动展项,让抽象的科学原理变得“可触摸”。

在空气环展位前,按下按钮便可看到:进气口周边的水形成环状涡流缓缓上升,且体积逐渐增大。“这是伯努利原理的体现,流动的水压强低,周边静水会补充进来形成稳定涡流。”工作人员的讲解,让市民轻松读懂物理的奇妙。

与序厅相望的“科创未来”展厅,则通过冰球竞技、文创刻绘等前沿展项,拉近了科技与生活的距离。

在“魔方机器人”展区,参观者将打乱的魔方放回卡座,长按“启动”按钮,机械臂便会快速转动,几十秒内即可复原,屏幕还会实时显示用时。观众可亲手挑战,与机器人比拼速度,直观感受机械控制的精准与迅捷。

二楼则聚焦“生态”与“星空”两大主题。左侧“绿水青山”展厅的21件展项,用科技手段呈现巴中生态成果:触摸“巴中生态地图”,光雾山、诺水河的植被覆盖与水质数据一目了然;操作“生态循环模拟器”,可观察巴山水青冈、猕猴等本地物种的生态依存关系,让“两山”理念在互动中深入人心。

右侧“妙趣星球”展厅,从地球自然万象延伸至宇宙探索,不仅设有气象、地质模拟展项,更融入了巴中本地的天文文化:图文展板讲述了宋代巴中人张思训观星、改良浑天仪的故事;互动屏幕则可模拟吴伟仁院士团队的“嫦娥探月”场景,激励孩子们接续家乡的“星空梦想”。

此外,场馆配备的4D影院和展教空间也将成为科普体验的重要补充。未来这里将播放各类科普定制影片,结合座椅震动、吹风等特效,让参观者在沉浸式观影中深化对“生态与科技”主题的理解。

据了解,巴中科技馆是集科普教育、科技展览、科技交流等多功能于一体的现代综合性科技馆。它不仅将成为全市青少年的科普“第二课堂”,也是展示巴中科技创新成果的重要窗口,并为科技企业和科研人员搭建起交流合作的平台。

科技馆开放后,实行预约制,平常可在“巴中科技馆”微信小程序注册预约,安检口直接刷二维码进入;每周三至周日正常开馆,法定节假日按“巴中科技馆”小程序告知参观。16周岁以下未成年人及儿童操作展品时,需在监护人陪同下参观体验。参观时需文明操作,禁带易燃易爆物品、管制刀具、液体等危险违禁物品带入馆内;严禁大声喧哗、追逐打闹、吸烟、饮食等行为。(供稿人:郝斌,资料提供:巴中市委宣传部)