作为萧山国营三大厂之一,初创于20世纪五六十年代的杭齿厂,全国各地年轻人响应国家号召来到萧山这片土地上。

萧山这幢居民楼下有一条隧道?记者探访发现,这条隧道有一代人的奋斗故事

查看

经快报报道后,引发了很多人对当年“杭齿厂”点点滴滴的回忆。

网友“夏至未至”:爸爸妈妈是从上海过来建设杭齿的第一代,我和姐姐是从小生活在杭齿并在杭齿工作的第二代,如今我也要退休了。

“水乡渔帆”:因为母亲在杭齿厂工作,1971年到1985年在山南和山北的宿舍楼居住了十多年,在山南居住的时候,经常会走隧道去山北的湖里游泳,这里曾是我美好的记忆。

“阿妮”:出嫁前生活的地方,出嫁后这里有我牵挂的父母。现在不定期会来看看转转。

“施施然”:爸爸曾是杭齿厂的技术人员,我小时候家在拱墅区,每周末盼望爸爸回家,会带回瓶装的果汁露,动物饼干,是我童年最甜蜜的回忆。

“夏锋”:读高中的时候,1976年我们在杭齿厂学工,我们睡在山南的一个坑道里打地铺,那时一个国营大厂就是一个小社会,有医院,有学校,有商店,还有电影院,有食堂,还有招待所,宿舍都是楼房。我们农村的孩子像刘姥姥进了大观园。

“愈去先归来”:小时候,夏天天热,大家会在隧道里占位置睡觉,那个时候车没那么多,偶尔会有车过,隧道两旁都是一家一家席地而睡。这样的画面,现在人想都想象不出来。

“倪麒(云山九里潜行客)”:做为杭齿的子弟,这里承载着父辈们的青春和我们的童年时光,向老一辈杭齿人致敬。

“如此之远”:致敬新中国的建设者们,致敬那个艰苦又伟大的时代。

10月31日下午4点多,保安汪师傅来到杭齿隧道萧金路出入口,他说,下午5点开始,杭齿厂工人下班走隧道,出入口用铁栏杆需要临时拦起来。

“杭齿厂职工上下班进入隧道比较多,考虑到安全问题,机动车临时禁止通行,其他的三轮车,电动车,自行车都可以,杭齿隧道虽然是杭齿厂管理,也要方便居民出行。”

下午5点多,杭齿厂职工陆续下班,靠萧金路上的杭齿厂山南这边职工,有的需要从隧道走到山北,而杭齿厂山北厂区的职工也有很多走隧道到山上。

“山南山北都有宿舍、食堂,不过山南这边小区多一点,也热闹些,所以很多职工都会从隧道到山南这边来。”

随着下班临近,隧道开始忙碌许多,很多职工骑着电动车从隧道进出。

25岁的小潘在杭齿厂从事钻床,平时在山北的厂区上班,住在山南的宿舍,每天要进入杭齿隧道。

“每天我都是走路上班,从宿舍到厂区15分钟绿城。”

小潘是江西人,2017年通过招工进入到杭齿厂,平时用摇臂转来操作设备。“我读中专读的机电专业,学过一点图纸,所以进厂后上手比较快,我师父带了我不到一个月,然后我就独立操作,当时简单的活还可以,难一点还需要学习。”

小潘说,自己每天主要是做零件,负责打孔,虽说不是精密工种,但也算是一个细活。“我所在的小组20多人,我是最年轻的一个,虽然对厂的历史不算很清楚,但我知道建厂时间很长,在萧山很有名气。”

小潘现在对工作很满意。

“找不到像杭齿厂现在这样的了,我是做计件的,做得多拿得多,现在每天是8小时,中午还可以休息一小时,其他厂工作要十多个小时,可能也只能拿到现在这样的工资,性价比很好。”

下午5点半左右,50岁的兰师傅从杭齿厂山北下班食堂吃完饭后,从杭齿隧道回山南宿舍休息。他在厂里工作将近20年,从事组装机械。

他时常感叹,当年幸好进了杭齿厂,自己现在和厂里签的是长期合同,“我很多老乡在工地,今天有活明天没活,工作不稳定,厂里和我签了长期合同,工作做的又踏实又安心。”

对于兰师傅来说,他说现在不仅是有活干,而且干得很“实惠”。

“厂里给我们交了住房公积金,我老乡们都没有这个,每次回老家聊工作,说起自己与公积金,别人都很羡慕。”

下午5点20分左右,汪师傅撤下栏杆,杭齿隧道恢复通行。

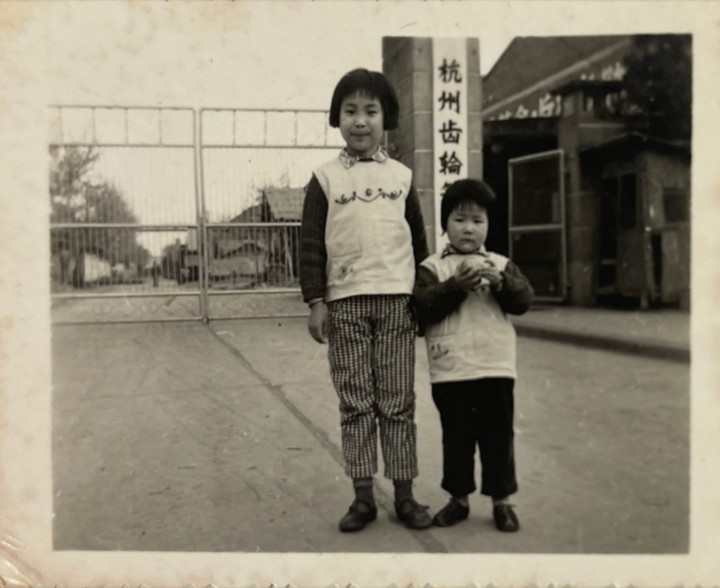

“夏至未至”刘璟,55岁,她父母先后都在“杭齿厂”工作,自己和姐姐都是在这里出生、长大,她还发了一张小时候和姐姐在“杭齿厂”拍下的合影。

“我父亲是1960年从部队来到‘杭齿厂’,我母亲是1963年前后来的,他们老家都在上海,来杭州时才20岁左右,如今我爸爸90岁,妈妈也有80多岁。”

晚上6点多,橙柿互动来到刘璟家中,他家距离杭齿厂3公里左右。

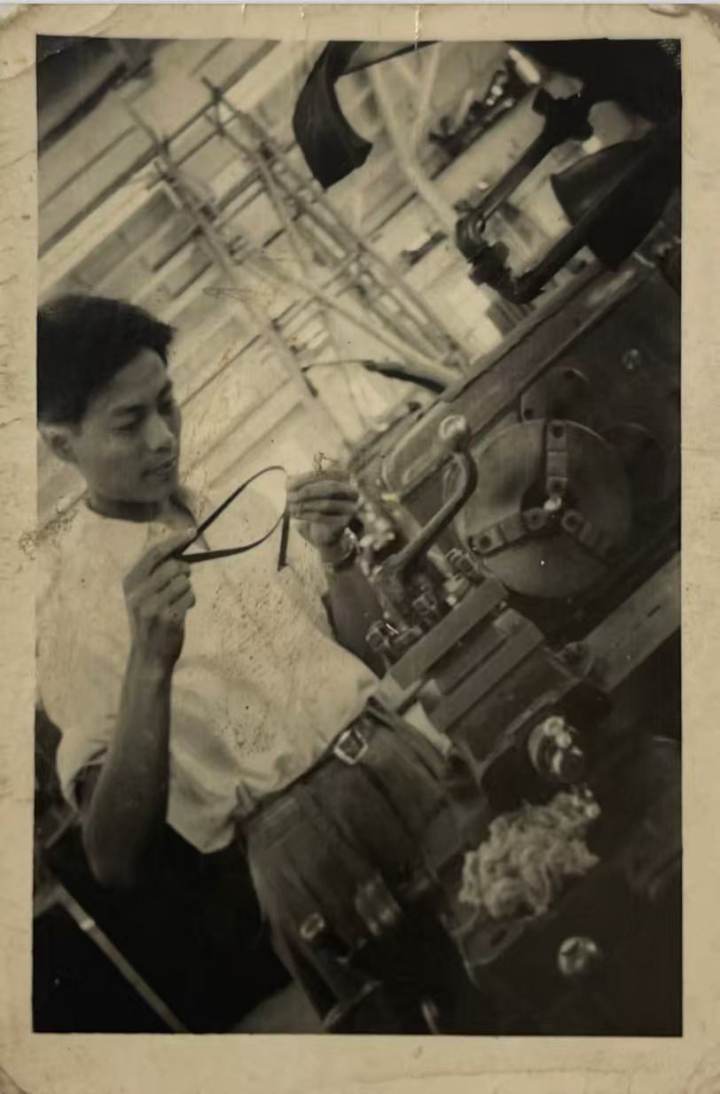

刘璟爸爸刘兴发当年拍摄了部分杭齿厂的老照片,“来的时候几乎是一无所有,周边全是农田,靠着父母这一代人的双手,不仅仅是厂房、宿舍,而是他们通过学习把当年很多技术掌握了,为国家做出了贡献。”

这些年,刘兴发写了一本回忆录《平凡岁月》,记录了自己从部队到进厂至退休的工作、生活(以下为部分摘选)——

1960年3月8日,我在退伍军人学习班早早吃过早饭(这是我们在部队吃的最后一顿饭),背起背包,拎上行李,分乘四辆军用卡车,经六和塔,虎跑,横穿西湖景区,在断桥边停下。

部队和我们简短的开了一个会,告诉我们:“中央农机部决定在杭州建造一个船用齿轮箱厂,厂址选在萧山,厂名‘杭州齿轮箱厂’,该厂目前正在规划筹建中,你们是从部队招来的第一批工人。”

当时,我们对工厂的生产,技术都还不懂,需要先去位于杭州武林门半道红的汽车发动机厂学习、培训。

当时去的80人中,有70人被分配在全厂各个车间;热加工有铸工,锻工,热处理,冷加工有车工,铣工,磨工等。余下10人直接回萧山,去新厂搞筹建。

我被带到金工车间箱体组做车床。我当时还年轻,上进心很强,一心想多学些技术,什么脏活、累活全都不顾。我的师父看我如此认真,一个月后,就放手让我独立操作。

当时,我看不懂图纸,除了白天工作外,晚上还会去技术课,讲《机械制图》和《公差配合》。

八个月后,我来到萧山杭齿厂。

到萧山后,我没有见到工厂,只见山脚边有二幢集体宿舍已完工。整个西山脚下坟堡遍地,杂草丛生,马路前边有一片农田,成熟的水稻已开镰收割。勘察设计人员正在农田里忙着测量。

我们这些人在汽车厂虽然学到了一些基本技能,但回到萧山后,一无工厂二无设备,学到的技术派不上用场。我们的任务是开荒,挖坟堡平地,去石英厂那里挑土挑石子,搞基本建设。

一年后,我们在搭建起来的简易车间里,利用从上海柴油机厂运来的一些旧设备,与当时从上海柴油机厂调来的一些老工人一起,开始加工一些安装设备用的螺丝,螺帽以及一些辅助零件。

一九六二年初,厂里开始仿制从西德进口的二台齿轮箱样机。

随着时间的推移,车间一个接着一个拔地而起;设备一台接着一台从四面八方运来;工人一批接着一批从上海、哈尔滨、洛阳、成都等地招来;还有陆续从一些技术专科学校分配进厂的大学生、技校生等。

经过五年多的筹建,一个大型的现代化的工厂已初具规模,于一九六五年十二月二十六日正式投入生产,我分配在刚成立的工具车间做车床。

我复员进厂后的工资为30.50元。

一九六三年下半年,当时我进厂三年多,厂里按工种进行考级。因为自己从事车床,考试题目是加工一副M16×1.5带螺母的橄榄形球面手柄。

当时考试心情难免有些紧张,但自己也在安慰自己,保持冷静,尽量考好,不出差错。

图纸拿到后,我先加工螺母,按工艺要求,钻孔,镗孔,车削内螺纹。螺纹加工好后,由监考人员将考试件拿到技术组。

接下来加工带外螺纹的橄榄形球面手柄。先粗加工橄榄形球面一端,再调头加工外螺纹,然后调头加工橄榄形球面。

当监考人员将我考试中完成的手柄拿到技术组与先前加工好的螺母相配时,一拧就进。众人都说不错。一颗吊起的心总算落地了。

约过了二个星期,公布考试成绩,我定为三级工。

一九六二年下半年,厂里从上海内燃机研究所招来一批青年工。我的战友也是老乡帮我介绍,说这批青年工中,有一名叫赵巧凤的女同志很正派,讲话做事很稳重。

过了几天,老乡给我拿来两张电影票,让我晚上请赵巧凤看电影。萧山当时没有电影院,看电影要走到东门外的江寺桥,那里有个大会堂,平时开会,有时还放电影。

看完电影回来的路上,我们边走边谈。

我说:我家住农村,父母种田的,没有经济来源,家中的生活费我要负担一部分。巧凤讲话比较直率,比较客观,说:家中都有父母,条件要靠自己创造的,主要在于人品,做人要靠自己,待人要好,这是一辈子的事。

经过一段时间的交往和接触,我们逐步有些了解,我的缺点也能得到她的谅解。此后,经过双方的努力,于一九六五年劳动节,我们回崇明老家结婚。

在老家和上海她叔父家,我们分别请了几位亲朋好友聚了聚,热闹了一下,算是办酒了。在上海,我们去南京路上一家“中国照相馆”拍了一张结婚照。说是结婚照,其实就是很普通的一张半身双人照。并在淮海路一家家具店,买了一只五斗橱以及一张方桌。由于条件有限,这些就是当时结婚购置的全部家当。

当时厂里根本没有家属宿舍,更谈不上结婚用新房。我们两人仍分别住在集体宿舍内。

经向厂里打报告申请,两三个月后,厂行政部门在集体宿舍给我们安排了一间宿舍。床铺也是向厂里借的。

就这样,我们一步一步走到今天。

再后来,刘兴发被派往北京学习。

一九六三年底,工具科(工具车间前身)派刘兴发去北京学习一种加工齿轮的先进切削刀具新技术,刘兴发按照组织要求,为了工厂建设需要,他从刚进厂的车床工作改学学习齿轮加工。

那时,杭州到北京没有直达火车,需要到上海换乘,而且火车到南京后还要摆渡(当时还没有南京长江大桥),火车摆渡就需要2到3个小时,上海到北京共需要二三十个小时。

1969年,刘兴发服从建厂需求再次改行。

建厂初期,前方的生产车间,后方的幼儿园,职工子弟学校也同步上马。学校的规模在当时的萧山也是一流的,一次同时可容纳4百多名学生。

一九六九年三月,厂里又抽调我和其他同志进学校工作。

到了上世纪八十年代,国家恢复高考,杭州齿轮厂筹办“浙江机械工业学校二分校”、杭州市第二机械技工学校”,刘兴发又被委派筹建等相关工作。

上世纪八九十年代,杭州齿轮厂生产的多种型号的船用齿轮箱,销售形势大好。无论大、小功率,国内供不应求,还出口东南亚等40多个国家和地区。与此同时,刘兴发被派到绍兴的“杭齿二分厂”,负责产品零件的检验和齿轮箱整机测试。

一九九六年下半年,刘兴发到龄退休。

刘兴发退休生活很丰富,参加过长跑队、打拳舞剑、学跳交际舞、参加合唱团、投篮比赛、学吹葫芦丝、摄影摄像等。

2016年,刘兴发实现了“向往”的梦想——从上海浦东机场登机,经过十个小时的飞行,抵达俄罗斯首都莫斯科,开启了首都莫斯科和古都圣彼得堡的旅行。

“父母那一代人心里都是国家,爸爸从部队到工厂后,每一次改行从来没有怨言,只要工厂需要,他义无反顾。”

刘璟对于两件事印象深刻。

“当时厂里建电影院,爸爸和其他同事挖山,挖到了很大的金戒指,他第一时间交给了厂里,那代人没有任何私心。”

她还记得自己小时候,外公经常带着他走“杭齿隧道”。

“上世纪70年代,有一次外公和我说起走一趟杭齿隧道的总步数,他从隧道这头数到隧道那头,一步一步数,他觉得杭齿厂的人能在山下挖出这条隧道非常自豪。”

在刘璟记忆中,父母那代人虽然条件艰苦,但每次看到当年父辈们干活的照片,大家脸上都充满了笑容。

“他们那一代人内心是无私的,为国家为工作,从来不会抱怨,很多像我爸妈年纪的叔叔、阿姨,当年义无反顾地从全国各地来到这片土地上,值得我们学习。”

刘璟说,爸爸妈妈是“杭齿厂”第一代人,自己和姐姐在“杭齿”宿舍里出生、长大、读幼儿园、初中、高中。

“姐姐毕业后就在杭齿厂上班,现在已经退休9年了,我在2008年机缘巧合下进入到杭齿厂工作。我姐夫、姐夫的妈妈也都是在杭齿厂工作,现在每次路过杭齿厂,就像回了家一样。”