转自:天津日报

2025年重阳佳节,天津宝坻区老城迎来一座承载着时代记忆的艺术殿堂——申沛农剪纸艺术馆。这座以中国现代剪纸艺术泰斗、京派剪纸开山人物申沛农先生命名的艺术馆,不仅是京津冀地区首个系统收藏其作品的专馆,更是一场跨越时空的文化接力。当六百余幅剪纸原作走出申沛农先生旧居的整理箱,走进家乡的艺术馆展柜,当“申氏风格”的绚丽色彩与时代精神在故土重新流淌,我们看到的不仅是一位身残志坚艺术家的生命轨迹,更是剪纸艺术从家族传播走向社会化传承的缩影。

以剪刀谱写生命之歌

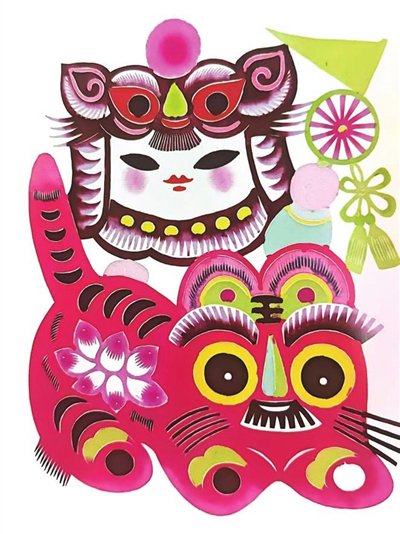

申沛农剪纸艺术馆内,一幅幅精美的剪纸作品令人目不暇接。展厅内,既有象征吉祥的“戏狮”“福娃”“布老虎”“十二生肖”,神态活泼、动感十足、色彩绚丽;也有展现童真童趣的“迎新春”“喂鸡”“体育活动”等剪纸作品,以简洁明快的线条勾勒出浓郁的生活气息;还有那本承载着岁月痕迹的《申沛农剪纸艺术》以及申沛农生前使用的剪纸工具,静静诉说着大师的艺术历程。此外,《中国儿童》画报上的剪纸插画,勾起众多参观者的儿时记忆,亦透露出申沛农对儿童题材的独到诠释。整个展馆,洋溢着传统文化的魅力与艺术创新的光芒。

申沛农的剪纸艺术取众人之长,融汇自己的创造,形成单纯、洗练、优美、细腻、精巧的申氏风格,在中国剪纸界独树一帜。

“我伯父自幼患有类风湿关节炎,后医治无效致残。在北京市西城区文化馆老师的指导下学习了剪纸,从此与剪纸结缘并拼搏一生。”申悦(申沛农侄女、版权所有人)在艺术馆开幕式上的发言,勾勒出这位艺术大师的起点。申沛农先生以传奇的一生诠释了“身残志坚”的深刻内涵。自幼罹患类风湿关节炎导致全身关节严重变形,连最基本的行动都成为奢望。然而,就是在这具被病痛束缚的躯体里,却迸发出了最灿烂的艺术火花。

当观众驻足于这些精美细腻的作品前,很难想象它们出自一双被病痛折磨得扭曲的手。这种强烈的对比,正是申沛农艺术最动人的篇章——他用艺术完成了对生命局限的超越。他用那双连持剪都异常困难的双手,创作了三千余幅精美绝伦的剪纸作品,每一刀、每一剪,都是对命运最有力的抗争。

让艺魂归故里

时间流逝,申沛农先生离开我们已经多年。在他的身后,越来越多的人怀念他、感佩他、学习他,他的积极影响已经超越了时空界限。陕西省渭南市非物质文化遗产剪纸代表性传承人栾旭初说:“只要是中国剪纸人,就没有不知道申沛农先生的,而且由于申先生在儿童题材剪纸上的创新突破,有很多人从小接触剪纸,是从临摹申先生的作品开始的。”

一方面,是申沛农剪纸艺术的影响力在扩大,另一方面,是申沛农的后人在为其大量作品的存放和展示奔忙。“申先生离世24年,他们这24年把剪纸作品保存得非常好。”原中国民间文艺家协会剪纸艺术委员会副主任赵玉亮的感慨,道出了这份坚守的不易。

为保护伯父的作品,申悦将北京西城区的旧居,一间十几平方米的平房,用来存放这些作品。她先用塑料布将剪纸作品包裹防潮,再将这些作品、申先生使用过的剪纸工具等珍贵遗物分别放置在10余个整理箱中,每年倒箱整理。随着年龄增大,申悦每次整理这些遗物后都腰酸腿疼,但是她不敢委托他人,“一是别人不知道每件作品的存放位置和摆放顺序,二是剪纸很脆弱,存放时间又长,我怕操作不当作品就坏了。”很多年来,申悦一直有为伯父办一个展览馆的想法,但是北京寸土寸金,这个愿望因为种种原因没能够实现。

这场文化回归的背后,离不开两位核心推动者——曹璐(申沛农再传弟子)与杨洪顺(宝坻剪纸代表性传承人)。曹璐回忆:“我和杨洪顺老师都是中华文化促进会剪纸艺术分会的会员。三年前,我们开年会的时候,杨洪顺老师提到《宝坻县志》中有关于申沛农的记载。申沛农先生祖籍是天津,而我的祖籍也是天津。得知我与申沛农先生还有这样的缘分,我特别激动,更想为申先生、为家乡做些什么。受杨洪顺老师启发,我们开始筹划在宝坻开办申沛农剪纸艺术的展览。”

一开始申先生的家人和弟子只是想在宝坻办一场临时展览,而转机出现在他们与宝坻区文化和旅游局的接触中。双方在洽谈中,宝坻文旅部门逐渐认识到申沛农剪纸艺术的重要价值,还派工作人员去北京申沛农旧居考察。而申悦也回到故土宝坻区郝各庄镇,见到了老家的亲友,没想到乡亲们还记得她的爷爷,也知道“咱家”出了位剪纸大师,这也坚定了她让伯父“艺魂归故里”的决心。

宝坻区文化和旅游局局长巩慧在接受采访时坦言:“在与申沛农先生的弟子和他的亲人交流过程中,我们被大师的精神深深感染,结合总书记视察天津时的重要指示精神,为了擦亮‘文宝坻’文化名片,我们萌生了将申沛农剪纸作品迎回宝坻的想法,建设一个常设展馆。我们的初衷主要有三点:第一,是让大师‘艺魂归故里’。申沛农先生是从宝坻走出去的艺术巨匠,他不仅留下了技艺精湛的剪纸艺术,更留下了身残志坚、自强不息、精益求精的崇高精神。这座艺术馆,就是为他树立的一座家乡丰碑,让他的艺术与精神回归故土,生根发芽。第二,是守护好珍贵的文化遗产。通过建立这座专业场馆,我们可以系统性地收藏、保护、研究、展示申沛农先生的毕生心血和艺术成就,避免这些文化瑰宝散佚,为我们这座城市留下一笔宝贵的文化财富。第三,是搭建一个全民美育与文化自信的平台。我们希望通过这个窗口,让更多市民,尤其是青少年,能够近距离感受传统文化的魅力,从申沛农先生的作品和人生故事中汲取精神力量,从而增强我们对本土文化的认同感和自豪感。”

为了能够建好这座艺术馆,申沛农先生的家人和弟子们从其作品中优中选优,最后挑选了六百余件展品,这些展品是申沛农艺术生涯不同时期的代表作,有很多是孤品。

经过一年多的筹备,在无数人的共同努力下,申沛农剪纸艺术馆终于在宝坻落成,成为当地文化的一张新名片。

从一座艺术馆到一个文化生态圈

申沛农剪纸艺术馆不仅是一座陈列藏品的艺术馆,更是一座桥梁,连接着过去与未来,沟通着艺术与大众。在开馆仪式后,来自全国各地的剪纸艺术家和文化专家共聚“剪刀下的传承与未来”剪纸艺术座谈会,为剪纸艺术的传承与发展献计献策。

赵玉亮认为,目前一些地方的剪纸艺术传承依然面临断代危机。他呼吁传承人“格局要放大”,要积极培养后继者,不断开拓传承方式方法。剪纸这门艺术,不能只是封闭起来保护,得让它活起来,例如可以开设剪纸培训班,培养更多的小小剪纸艺术家;同时,也可以将剪纸艺术与当地产业结合,开发剪纸周边产品,这样既能传承艺术,又能造福人民。

中华文化促进会常务副秘书长林争认为:文化精神传承是需要载体和平台的,我们要积极地搭建这样的载体和平台,“我希望申沛农剪纸艺术馆能够成为中国剪纸人学习传承的‘圣殿’。”

华夏剪纸博物馆是全国首家非国有剪纸艺术博物馆,馆长秦求分享了博物馆的运营经验:“以馆养馆是关键,既要守住专业性,又要通过文创开发、品牌联名等方式实现良性循环。在运营中,博物馆运营方要平衡其公益性和商业性,我们的做法是让博物馆成为一个品牌,这样也方便对剪纸艺术藏品进行版权保护。此外,文旅融合对博物馆的运营起到了积极作用,文化事业与旅游产业互相成就、互相‘引流’。”

申沛农先生的弟子刘韧与山西省民间剪纸艺术家协会会长郭梅花,也分别在发言中提及申沛农先生艺术作品的版权保护问题,她们认为:在申沛农剪纸艺术馆运营中,要特别注意品牌开发、商标注册和版权登记等问题,这将为后续衍生品开发打下基础。让申先生的艺术以文创产品的方式出现在人们的生活中,这也是传承的重要方式。

谈及申沛农剪纸艺术馆的运营计划,巩慧表示:“开馆只是一个开始。今后,我们将致力于把艺术馆从‘一个场馆’提升为‘一个活态的文化生态圈’,具体方案可以总结概括为‘三个中心’:一是打造开放共享的‘传承教育中心’。艺术馆不仅是‘展陈馆’,更是‘传习所’。我们将定期开设公益剪纸等课堂,邀请传承人、艺术家现场教学,让这里成为非遗教育的课堂。二是打造文旅融合的‘创新实践中心’。我们将推动剪纸艺术与旅游、文创产业深度融合。开发具有宝坻特色的剪纸文创产品,策划‘非遗之旅’精品线路,让游客不仅能来看,还能动手体验,能把‘宝坻文化’带回家,真正实现‘以文塑旅、以旅彰文’。三是打造交流互鉴的‘区域文化中心’。我们将以艺术馆为平台,策划举办一些展览和研讨会,让申沛农剪纸艺术成为宝坻连接全国、对话世界的一座文化桥梁。总之,我们的目标是让申沛农剪纸艺术馆成为一个有温度、有活力、有未来的文化地标,让它持续为‘文宝坻’注入深厚的文化内涵与创新动力。”

站在申沛农剪纸艺术馆内,看着《举花灯》《春牛图》的灵动线条、《戏狮》《虎头娃娃》的斑斓色彩,我们仿佛听到剪刀划过纸张的声音。这里不仅是六百余幅作品的安身之所,更是一个文化生态圈的“圆心”。当剪纸从家庭珍藏走向公众视野,从纸上风景成为心灵回响,申沛农剪纸艺术将继续“剪出”时代的新篇章。