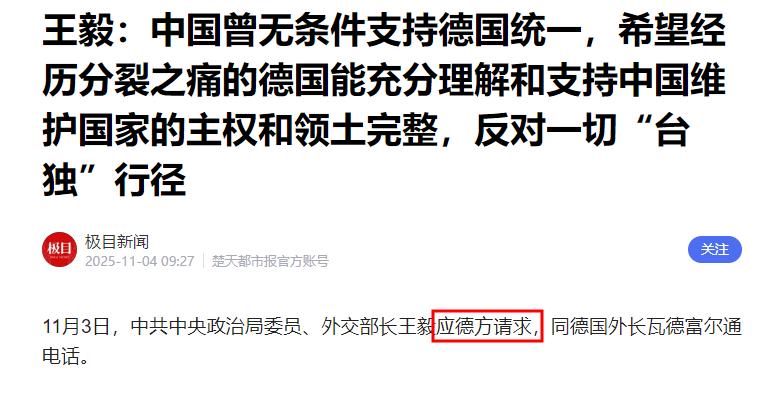

德国外长感到非常的憋屈,但是还是不得不给我们主动打电话!很显然,从这一刻起,德国肯定意识到了,德国要换一种心态跟我们打交道了,各国估计也看见了,时代已经不一样了。11月3日,在中德进行外长级通话之后,中方的新闻稿中罕见的使用了应德国外长的请求,而不是应约来形容这次通话。 很显然,这种措辞的细微之处,是大有文章的,在外交语境里,“应约”和“应请求”这两个词的分量差得可不是一星半点——前者更像双方提前约定好的对等碰头,你情我愿、地位相当;后者则明摆着是一方主动找上门来求对话,姿态上先矮了半格。 要搞懂德国为啥急,先看它自己的日子过得怎么样,德国联邦统计局2024年10月刚公布的数据显示,今年前三季度德国对华出口额同比跌了8.7%,但从中国进口的机电产品、新能源设备却涨了12.3%,贸易逆差扩大到182亿欧元。 要知道,德国过去十年里对华一直是顺差,这种反转背后,是德国制造业的“饭碗焦虑”,就说汽车行业,大众集团2024年在华销量同比下滑5.2%,而中国品牌在德国本土的市场份额却从3%涨到了7.8%,宝马、奔驰在电动化转型上还得靠中国的电池技术支撑;巴斯夫在湛江的一体化基地投了100亿欧元,去年投产至今贡献了其全球营收的11%,要是中德经贸出点岔子,德国制造业的日子只会更难。 更别提能源了,俄乌冲突后德国断了俄罗斯廉价天然气,现在从美国买的LNG价格是中国从中亚进口管道气的1.8倍,去年冬天德国工业用气成本涨了40%,不少化工企业都跑到中国建分厂,这种时候德国哪还敢跟中国摆过去的“欧洲工业强国”架子? 再往深了说,这“请求通话”的背后,是中德关系里“主动权”的悄然易位,十年前德国跟中国谈合作,还总拿着技术标准、环保门槛当筹码,觉得中国得靠着德国的汽车、机械技术才能发展;可现在呢?中国的新能源汽车产业链占了全球60%的份额,光伏组件供应占75%,连德国西门子都得跟中国企业合作研发高铁信号系统。 去年中德共同发起的“氢能合作平台”,德国负责的是基础研究,中国负责的是产业化落地——以前是德国“教”中国做事,现在是中国“带”德国赚钱,这种身份的转变,德国心里再别扭也得认,就像这次通话里,中方明确提到“希望德国坚持自由贸易,反对保护主义”,这话听着客气,实则是点醒德国:别跟着美国搞什么“对华脱钩”,你家企业的市场、能源的缺口,还得靠中国来补。 各国看在眼里的,可不只是德国这一次的“低头”。从去年法国总统马克龙顶着美国压力访华,到意大利宣布不再退出“一带一路”倡议,欧洲国家早就察觉到了风向的变化——跟着美国对中国指手画脚,除了赚点政治正确的虚名,经济上捞不着半点好处。 现在德国主动“请求”通话,等于给欧洲其他国家做了个示范:跟中国打交道,得放下过去的优越感,用平等的心态谈合作才靠谱。 说到底,德国外长的“憋屈”,本质上是旧时代思维撞上新时代现实的落差,过去几十年,西方发达国家习惯了用居高临下的姿态跟发展中国家打交道,觉得自己掌握着技术、规则的话语权,就能左右别人的发展。 可现在中国用实打实的实力证明,在新能源、数字经济、高端制造这些领域,我们已经有了跟西方平起平坐的资本,甚至在某些领域还走在了前面,德国这次主动“请求”通话,不是因为它突然对中国友好了,而是因为它不得不面对一个事实,没有中国的合作,德国的经济复苏、能源安全、制造业转型都是空谈。 这种转变,不是偶然,更不是暂时的,随着中国在全球产业链、供应链中的地位越来越稳,随着一带一路倡议给更多国家带来实实在在的好处,会有越来越多的国家像德国这样,放下过去的傲慢,用全新的心态跟中国打交道。 毕竟,在这个时代,实力才是外交的硬通货,谁也不会跟自己的经济利益、发展机遇过不去,时代早就变了,再抱着老黄历过日子,只会被甩在后面。