关于努尔哈赤及其所属的建州女真爱新觉罗部的崛起,我们不能光看到努尔哈赤后来坐大了,就问为什么不早早剿灭他。这种问题是事后诸葛亮,跟为什么不杀死襁褓里的希特勒是一个道理。

李成梁在努尔哈赤前期扩张时,确实采取了纵容的态度,但并不是因为他对努尔哈赤爱得深沉,而是他对所有听话、实力弱小的女真部落,都这个态度,允许他们猥琐发育,让他们成为打击强大部落的打手,等这些弱小部落发展壮大了,就如法炮制,再找机会扶持其他弱小女真部落挖他墙角,实在不行就直接下场,出兵剿杀。靠着这招扶持代理人挑动女真部族内战的方式,李成梁给辽东带来了数十年的相对安宁。

至于为什么采取这种间接管理方式,而不是直接吞并,究其原因还是因为明朝在辽东得统治根基较为薄弱,直接吞并且不说在军事上是否可行,即便成功吞并,后续的统治成本也是明帝国不能承受之重。

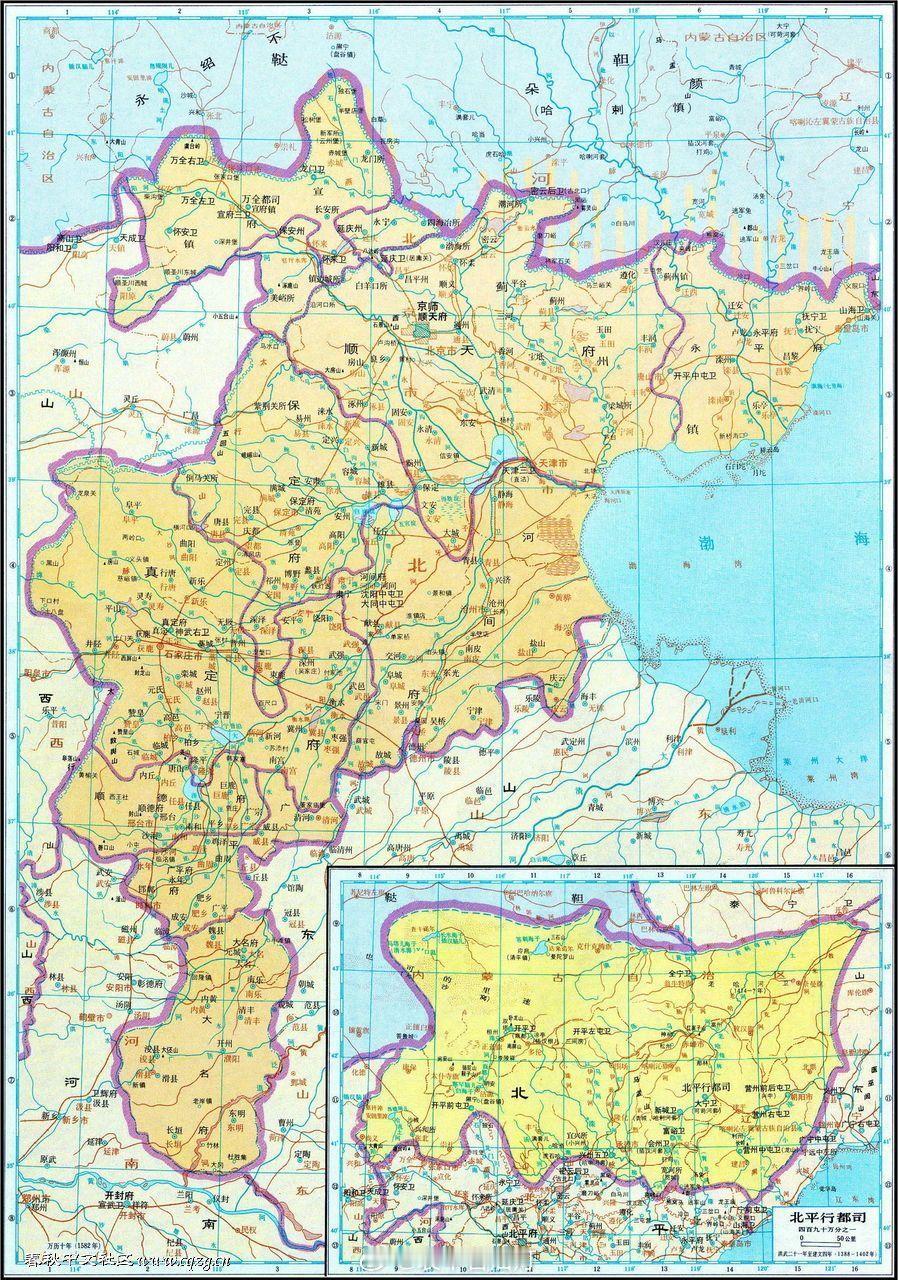

首先,辽东这个地方是很难统治的。明朝政府在辽东的经济基础就较为薄弱,常年实行军管政策,此地三面临夷,东蒙古一年大小入寇不知道多少次,女真部落也时不时有刺头。所以从嘉靖时代开始,历任辽东总兵几乎都不是正常卸任的,不是被杀就是兵败被贬职。李成梁之前三任总兵都战死沙场。一直到李成梁这个杀神来了,才稳住局势。

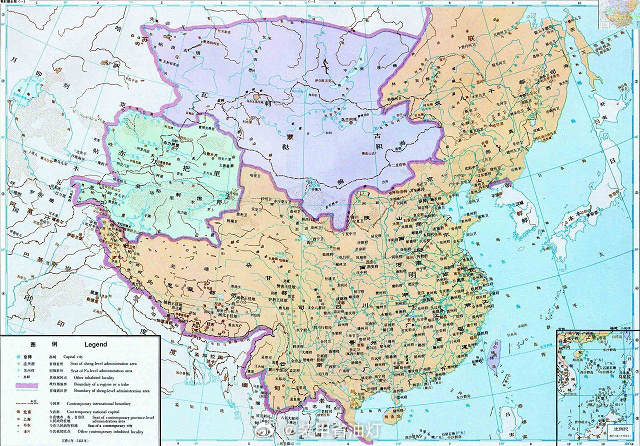

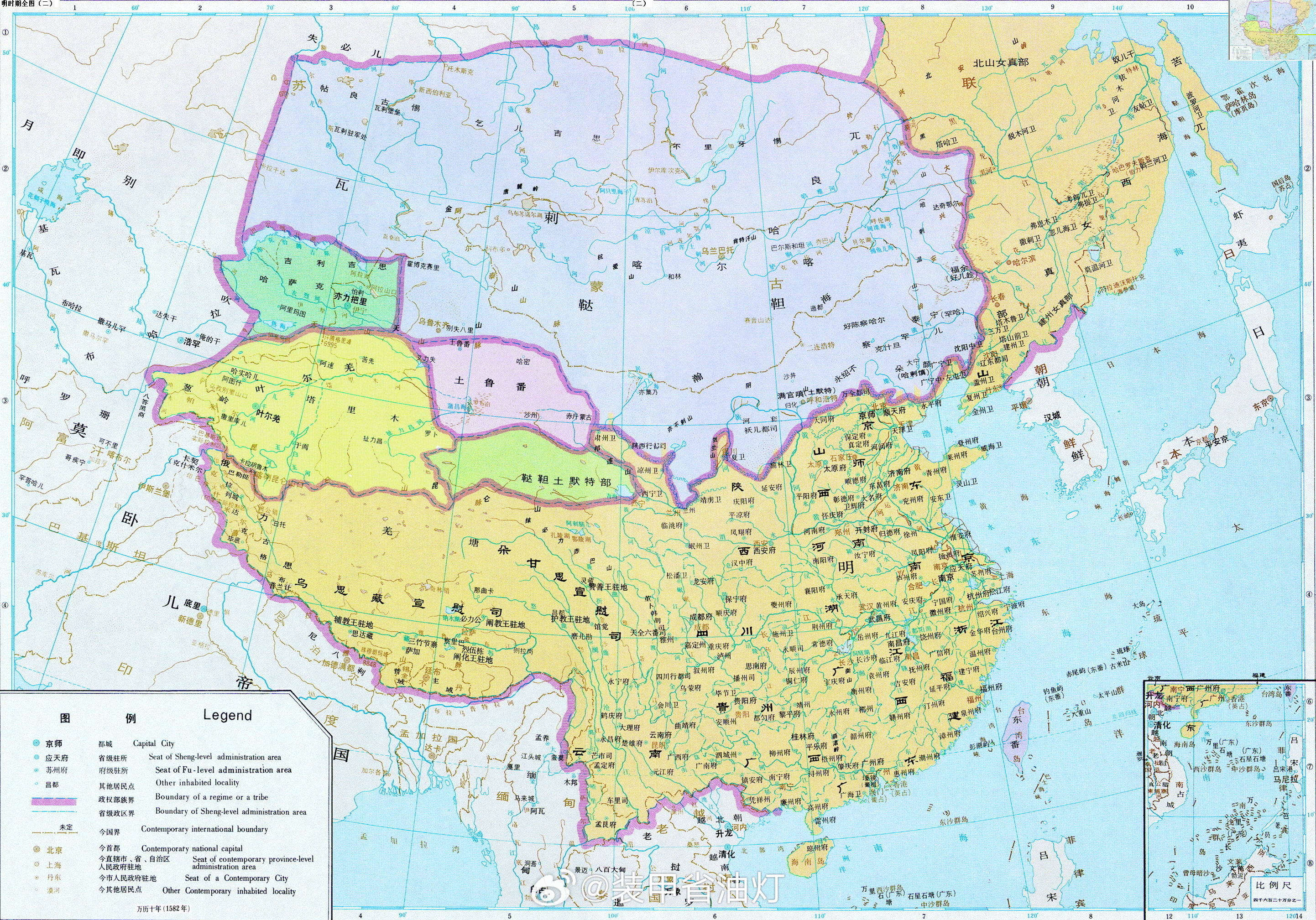

李成梁对于女真也并非善类,一贯是采取代理人战争的方式,行驱虎吞狼之策。当时的女真聚居地区情况类似于土司林立的西南边疆,区别在于明朝对西南土司聚集地的管控能力远远强于东北的女真聚集地。原因也很简单,明朝在贵州、广西、湖南、四川、云南等土司众多的地区,大量驻军,移民开垦,土司地盘中间往往夹杂着朝廷的卫所和城镇,而当时的东北,明朝驻军区域仅限于辽河中下游那一小块三角地带,控制能力自然不能和西南地区比。

所以于情于理,对女真人建立较为稳固的羁縻统治肯定是上策。不过李成梁的作风,说好听是防患于未然,说难听就是为了军功不择手段。一旦哪个女真部落强大了,李成梁都是创造条件让他造反,不造反就逼反。反正把这个最强大的屠了,自己功劳大,也给大明去隐患。于公于私都是双赢!

在这种模式下,努尔哈赤前期对女真的军事行动,压根不可能进入李成梁视野。

努尔哈赤早期行动经常就是几十个人、一二百人规模,在女真部族争霸战中也是小把戏。对于这种小角色,给个虚名,放任其发展,让他为自己所用才是对李成梁最合适的做法。

一直到万历十九年,努尔哈赤才基本统一建州。但此时努尔哈赤依然不是纸面实力最大的那个。

此时的建州女真刚刚统一,而且又不像那拉四部那样长期和蒙古有接触,所以无论本身实力还是对外盟友,努尔哈赤看起来都弱于叶赫部、乌拉部等海西女真。实力不如对方的同时,努尔哈赤对明朝的态度,却是这些女真部落里最忠诚的。上贡不少,态度很好,坚决不和蒙古反贼勾结。

所以这时候,莫说李成梁已经强弩之末,哪怕巅峰时代,也不可能先处理这种实力不是最强却忠诚度最高的部落。

而恰好就在万历十九年,李成梁被弹劾下台了。之后辽东又进入十年八总兵时代。这种情况下对蒙古的正常防备都做不好,还管什么目前纯粹内战的女真呢?所以这十年女真内部的征战中,几乎没有明朝的影子。

即便过了这十年,努尔哈赤的实力看起来依然不大。此时海西女真的账面力量远强于努尔哈赤,而且不久后努尔哈赤就面临海西各部的联合敌对。更重要的是,努尔哈赤依然是女真部落里最忠诚的,甚至在万历二十九年,努尔哈赤还来北京朝贡一次。算起来,皇太极是满清所有皇帝里,唯一一个没进过北京的[笑cry](只来过北京城外自驾游)

此后努尔哈赤和海西女真开始互相征伐。李成梁也复职了。但是,此时的李成梁已经没有了十年前的锐气。且此时万历皇帝开矿税,疯狂捞钱,派太监四处横征暴敛,辽东处于高淮乱辽时期,高公公在辽东的胡作非为,让辽东军户生活状态日益悲惨,这种状态还谈什么军事行动?

而李成梁这个人最大问题就是彻头彻尾的功名至上。打仗是为了功名利禄,现在讨好高公公也是为了功名利禄,殊途同归而已,还有什么底线需要坚持的呢?所以这十年李成梁再没有之前的意气风发,由着高公公胡来,明朝由此失去最重要的遏制努尔哈赤时期。

顺便说一句,高淮在辽东胡作非为,也不是没有当地官员与他抗争,其中有一任辽东总兵1599年上任,总共干了没两年,但闹出得动静不小,在马市问题上一通折腾,把辽东军政高层的办公室政治闹得人尽皆知,又弹劾高淮,结果被高公公一顿小报告给赶下了台,顺便说一句,这个总兵名叫马林,名将马芳次子,萨尔浒之战中带领北路明军自开原进兵,全军覆没于尚间崖……

之后十年的努尔哈赤,在和海西各部战争中逐渐获得优势,已经成为第一大部落了。按照李成梁以前的风格,这时候已经到了养肥该杀的地步了。但在高淮乱辽情况下,李成梁根本没有资本再去征讨努尔哈赤。只能用一些阴招来阻挠努尔哈赤。

比如努尔哈赤和叶赫、乌拉部战斗时候,明朝并没有帮助一直是忠臣的努尔哈赤,反倒袒护有累累反贼前科的叶赫部。

比如利用努尔哈赤兄弟的矛盾,怂恿扶持二号人物舒尔哈齐,以便分裂建州。

但阴谋也是需要实力支撑的,明朝在实力缺乏情况下用的阴招基本无效,努尔哈赤依然对叶赫部等女真部落的战斗中胜利越来越多,舒尔哈齐也并没有得到明朝实质性的支持,在抗争中落败身死。反倒明朝在辽东的内部危机远重于此时的女真。高淮乱辽情况下,大量汉族群众逃亡女真。

日后被人诟病的李成梁放弃宽甸,最重要原因就是宽甸当地居民已经大量投靠女真,明朝已经没有能力管理了,所以只能趁着努尔哈赤还是忠臣,让其把宽甸女真人带走,自己把这里汉人带走,让宽甸作为中立地区。

自身问题太多,不需要别人出手,自己就容易先乱。等到高淮终于走后,努尔哈赤已经是女真第一大部落。而本来一直对努尔哈赤保持警惕的李成梁,此时也再次被罢免召回了。辽东可能和努尔哈赤掰手腕的人彻底没了。

两年后,努尔哈赤攻灭海西女真时,明廷无法接受努尔哈赤统一女真,勒紧裤带抽出兵马进驻叶赫部,努尔哈赤不愿跟明朝撕破脸皮,就撤军了。

按照事后诸葛亮的说法,此时明朝如果愿意拿出萨尔浒之战前的决心,还是有可能打败努尔哈赤的。但是,明朝有个很严重问题——事情严重程度不够的时候,大家都视而不见,专心内讧;严重到一定程度,又毫无耐心,誓要毕其功于一役。

这也是当时政治环境造成的,党争已很严重,万历皇帝虽然啥都明白,却啥也不管,消极怠政下国内问题多如牛毛,努尔哈赤势大难制的问题,就算有人看到了,当时也没空把他当做第一要务解决,而明朝自身财政吃紧,等到要打努尔哈赤的时候,又无法坚持长时间的大型军事行动,只能速战速决,本想毕其功于一役,结果被一勺烩了。

扯远了,即便在努尔哈赤已经变成女真诸部最强者的时候,明廷并不愿意倾尽国力对付一个现在表现还忠诚、只打自己本族的努尔哈赤。辽东后续的负责人也没有魄力搞出更大动作,只能被动防御。所以又过两年,努尔哈赤再次对叶赫部动兵时,明朝再次阻止。

明朝在此时期缺乏持续性的统一战略,辽东官员也不敢下打仗的决心,所以只能被动应付。这种有限的阻挡改变不了努尔哈赤对女真的兼并。

一年后,努尔哈赤已经基本统一女真了。这时候双方就只能等待萨尔浒之战的到来了。所以如果倒推,明朝失去的关键机会是什么?是萨尔浒之前的十年。这十年里,努尔哈赤实力逐渐成为女真第一,甚至后面能打败其他各部联军。野心也随之体现。

此时明朝反制的机会也不少,外可以出兵规划女真各部势力范围,限制努尔哈赤发展,就像后来清朝对蒙古划分盟旗那样;内可以分化瓦解,假如明朝能提供点实质性帮助,二号人物舒尔哈齐也不至于几乎毫无还手之力就被灭掉。

说再早没意义,谁也没有那种预料能力。但这十年,有很多次确实需要出手了。可惜这时候的李成梁已经没有了影响中央决策的能力,其他辽东负责人对未来的研判都未必到位。当然根本问题就是大明的风格,事情太多,导致事情不大就先不管,事情一大就乱管。最终就给人一种努尔哈赤发展了三十多年好像都没人关注,一关注起来,就要下狠手剿灭,尽起倾国精锐,意图犁庭扫穴的情况。兵者凶器