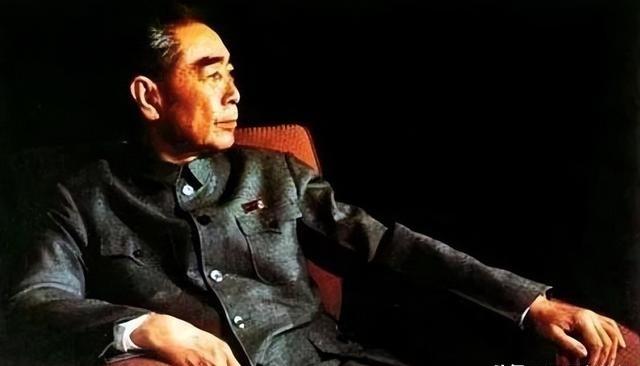

1927年4月12日,蒋介石发动反革命政变,周总理不幸被捕,这时监狱来了一位高官,他让周总理换上国军衣服,趁机逃走,然而就在两人离开之际,突然,冒出一人,这人叫酆悌,且认识周总理…… 1927年4月12日,蒋介石在上海发动政变,领导上海工人举行第三次武装起义的周恩来亦不幸被捕。生死关头,命运却安排了一场意外的师生重逢——负责审讯的竟然是他在黄埔军校的学生鲍靖中。更巧的是,就在营救即将成功时,另一位黄埔学生酆悌突然出现,这个复杂的三角关系将如何演变? 说起这段历史,很多人都知道四一二政变的残酷,但周恩来能够死里逃生的细节,却不是人人都了解。这事儿得从1927年4月11日晚上说起。 当晚,周恩来突然接到第二十六路军第二师师长斯烈送来的急信,请他和工人纠察队副总指挥顾顺章一起到第二师师部商谈重要问题。当时上海的情况已经相当紧张,大家都反对周恩来前往,但为了寻求解决危机的办法,他还是决定冒险一试。 结果这一去,就落入了圈套。斯烈明显是在拖延时间,凌晨1时许外面传来枪声,周恩来意识到这是调虎离山之计。他虽然当场严厉谴责斯烈的背叛行为,但还是被抓了。不过这次被捕,也算是周恩来革命生涯中的一个转折点,因为他遇到了两个特殊的人。 第一个人是鲍靖中。这个人是黄埔军校第四期毕业生,当时担任第二十六路军某团团长,负责审讯工作。鲍靖中听说抓到一个共产党,兴冲冲地走进审讯室,却意外地发现,黑洞洞的枪口下站立的竟是当年黄埔军校的恩师。 师生相见,那种复杂的情感可想而知。鲍靖中虽然此时属于国民党阵营,但面对曾经的老师,他内心肯定是五味杂陈的。黄埔军校时期,周恩来担任政治部主任,对学生们的影响很大,师生关系也比较融洽。 鲍靖中做了一个重要决定——救人。他利用自己的职务便利,让周恩来换上国军衣服,准备带他离开。这个决定风险很大,一旦被发现,鲍靖中自己都要吃不了兜着走。但他还是这么做了,这说明师生情谊在那个动荡的年代,依然有着强大的力量。 就在两人即将成功脱身的时候,第二个关键人物出现了——酆悌。酆悌是湖南湘阴人,1924年考入黄埔军校一期,后来成为复兴社十三太保之一,当时担任师政治部代主任。按理说,酆悌的出现应该让营救计划功亏一篑,因为他的级别比鲍靖中高,而且是蒋介石的亲信。 但历史往往就是这么奇妙。据称酆悌在四一二事变期间曾纵容部下私下释放周恩来。当他发现鲍靖中的营救行动时,他选择了装作不知情,问了些无关紧要的问题后就离开了。这个选择,同样体现了黄埔师生之间的复杂情感。 酆悌这个人物挺有意思的。他一方面是蒋介石的心腹,复兴社的核心成员,另一方面又在关键时刻对周恩来网开一面。这种矛盾的表现,其实反映了那个时代很多人内心的挣扎。政治立场是一回事,人情世故又是另一回事。 就这样,在两个黄埔学生的帮助下,周恩来成功脱险。他们护送周恩来到火车站附近,让他安全离开了这个危险的地方。整个营救过程虽然惊险,但最终有惊无险。 这件事的后续影响很深远。对鲍靖中来说,他的义举在很长时间里都没有被发现,直到新中国成立后,周恩来还专门写信感谢他。而酆悌的命运就比较悲惨了。此事后为戴笠密报蒋介石,导致蒋对其信任不再。 1938年,酆悌因为长沙大火事件被蒋介石处决。文夕大火导致长沙3万多人葬身火海,全城90%以上的房屋被烧毁,民愤极大。蒋介石需要找人背锅,酆悌就成了替罪羊。他曾被称作蒋介石”复兴社十三太保”之一,曾是蒋介石最为器重的”人才”,但最终却因为”莫须有”的罪名,被蒋介石判处了死刑。 周恩来听说酆悌要被处决,还专门向蒋介石求情,但没能救下这个曾经帮助过自己的人。这说明周恩来是一个非常重情义的人,哪怕是政治对手,只要对自己有过恩情,他都会记在心里。 从历史的角度看,这个事件很有代表性。它展现了那个动荡时代人与人之间复杂的关系,政治立场的不同并不意味着人情的泯灭。黄埔军校作为国共两党军事人才的摇篮,培养出来的学生虽然后来分属不同阵营,但师生之情、同窗之谊在关键时刻还是起到了重要作用。 这段历史告诉我们,人性的复杂往往超越简单的政治划分。在那个血雨腥风的年代,师生情义依然能够战胜政治对立,这或许就是教育的力量所在。大家觉得,在今天这个时代,我们应该如何看待那段复杂的历史?欢迎在评论区分享你的看法。