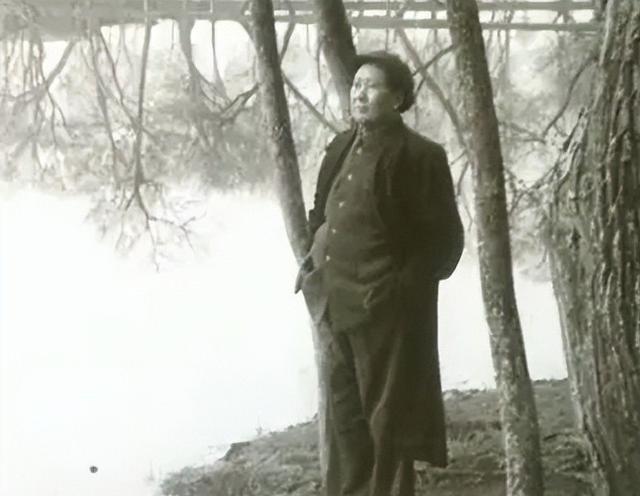

1961年,毛主席来到了杭州工作,他在下榻的刘庄一号楼里散步,突然他脸色一沉,目光凌人的大吼了一声:“真是岂有此理!”他大手一挥,对着叶子龙说:“走,咱们不住这里了!” 1961年那个特殊的春天,当全国人民还在为一口粮食发愁的时候,一件看似寻常的住宿安排却让毛主席勃然大怒。这背后到底藏着怎样的深层原因?这一声怒吼又如何改变了一座园林的命运? 说起这个事件,得先从当时的大背景说起。1961年,正值”三年困难时期”最艰难的阶段,全国各地粮食短缺严重,老百姓的日子过得相当艰难。毛主席对此深感内疚,一直要求中央领导干部要与群众同甘共苦,坚决反对铺张浪费。 叶子龙是毛泽东的”五大秘书”之一,从1935年至1962年一直在毛泽东身边工作,时间长达27年。这位湖南浏阳的农家子弟,14岁就参加了红军,成为一名”红小鬼”。1930年8月,加入中国工农红军,并为家人安全而改名叶子龙。由于历史和习惯上的原因,叶子龙不仅是毛主席的机要秘书,还长期负责毛主席的日常生活,可以说是最了解毛主席的人之一。 那么刘庄到底是个什么地方呢?这座被称为”西湖第一园林”的私家庄园,原本是清朝末年广东香山人刘学询的产业。刘学询是个有钱的实业家,他在杭州足足花了八年时间,耗费十万多两银子,于1905年建成了这座占地500亩的豪华园林。园内亭台楼阁错落有致,小桥流水穿插其间,古树参天,奇石林立,四周竹林环绕,确实算得上人间仙境。 新中国成立后,刘庄被改造为国宾馆,成为党和国家领导人在杭州的重要驻地。毛主席对杭州情有独钟,把这里当作第二故乡,每次来都说”到家了”。在刘庄,他主持起草了新中国第一部宪法的初稿,审阅修改了许多重要文件,可以说这里见证了不少重大决策的诞生。 问题就出在1961年这次杭州之行上。当时毛主席按照惯例要入住刘庄一号楼,叶子龙陪同他检查住宿环境。走进房间,毛主席看到的景象让他大为震惊:雕花的红木家具在阳光下泛着幽深光泽,墙上挂着名人字画,房间里摆放着各种古董瓷器,有宋代官窑的精品,有明清时期的珍品,茶几上摆着精致的景德镇茶具,连茶叶都是从福建空运来的上等货色。 这些奢华的陈设在平时或许算不了什么,但在1961年这个特殊时刻,却格外刺眼。想想看,此时此刻全国老百姓正在为温饱发愁,而作为人民领袖的他却要住在如此铺张浪费的地方,这如何能让毛主席心安? 毛主席越看越生气,脸色渐渐铁青。他想到自己一直倡导的与群众同甘共苦、艰苦奋斗的精神,再看看眼前这些奢侈品,内心的愤怒如火山般爆发。突然,他猛地转过身来,双目如电,声若洪钟地大吼一声。这一声怒吼震得房间里的瓷器都轻微颤动,站在一旁的叶子龙被这突如其来的愤怒惊住了。 接下来发生的事情,就是毛主席立即下令对刘庄进行彻底整改。所有不必要的奢侈品被清理出去,华丽的装饰被朴素的陈设替代,原本精致的山珍海味改为简单的家常菜,过多的服务人员被调整到其他岗位。毛主席自己也严格要求,住进了简陋的房间,每日只吃两餐粗茶淡饭。 这个事件在当时的中央领导层中产生了很大震动。许多领导干部深受触动和教育,纷纷检讨自己在工作和生活中存在的问题,努力改正错误,加强作风建设。刘庄从此也从一个豪华园林真正转变为朴素的接待场所。 值得一提的是,1961年,还发生了一件对叶子龙影响很大的”窃听器事件”。毛泽东专列上一名工作人员无意中向毛的一名服务员透露他知道毛刚才和服务员的谈话内容,随后毛泽东得知此事,对专列检查后发现列车上装有录音设备。这件事让毛泽东十分愤怒,直接关系者机要室主任叶子龙等人受到了行政处分。 1962年5月,叶子龙调任北京市委工业部副部长,结束了在毛主席身边27年的工作生涯。此后,他历任多个重要职务,包括中共中央办公厅机要室主任、中共北京市顾问委员会副主任等职。2003年3月11日,叶子龙在北京逝世,享年86岁。 经过改造的刘庄成为了中央领导干部学习交流、会见外宾的重要场所,见证了新中国许多重大历史决策的诞生。如今的西湖国宾馆继续发挥着重要作用,接待了四十多位国家元首和政府首脑。 毛主席在刘庄的这一声怒吼,体现了一位伟大领袖在困难时期与人民同甘共苦的品格。这种精神至今仍有现实意义,值得我们深思。你觉得领导干部应该如何处理工作条件与艰苦奋斗的关系?欢迎在评论区分享你的看法。