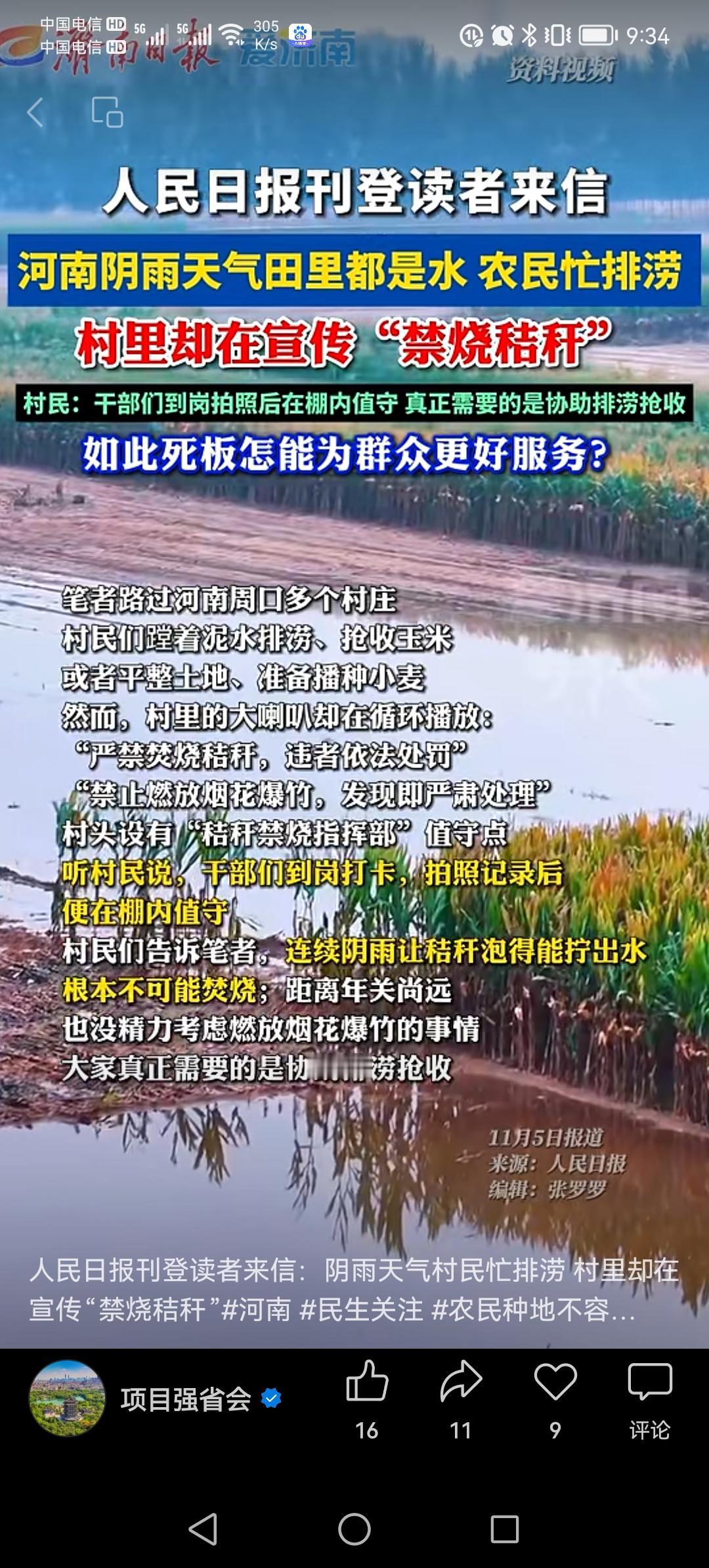

人民日报下场怒批!近日,一封普通的读者来信在网络上引发热议:阴雨连绵的天气里,村民们忙着排涝、抢救庄稼,大家焦头烂额,却在村里的大喇叭里不断循环播放“禁烧秸秆”的通知。这一幕,似乎让人忍不住发问:如此死板的宣传方式,真的能为群众解决实际问题吗? 我们都知道,秸秆禁烧是环境保护的重要举措,但当宣传变成机械的“喊话”,反而让人觉得冷漠、疏离。尤其是在关键时刻,村民们都在为眼前的难题奔波,宣传的方式如果不能与实际需求结合,反而可能适得其反。试想一下,在泥泞的田间地头,村民们焦急排涝,耳边却不断传来“禁烧秸秆”的反复提醒,这样的“死板”宣传,难免让人觉得“敷衍了事”。 人民日报的怒批,直指当前一些基层宣传的“形式主义”。“宣传应贴近实际、贴近群众”,这不仅是一句口号,更是对基层工作的基本要求。用单一的声音、机械的方式传达政策,忽视了群众的实际困难和情感需求,只会让政策变得遥远、难以落实。我们要看到,群众的理解和支持,来自真心实意的沟通和贴心服务,而不是一味的“硬性规定”和“死板宣传”。 更值得深思的是,面对自然灾害和群众的急切需求,是否有更灵活、更人性化的宣传方式?比如,利用广播、微信、村民微信群,甚至是面对面的交流,讲清楚禁烧的意义和环保的重要性,同时理解他们的实际困难,共同寻找解决方案。只有这样,才能赢得群众的理解与配合,真正实现“以人民为中心”的治理理念。 这次人民日报的“怒批”,不仅是对某些宣传方式的反思,更是一针强心剂,提醒我们:政策的落地,不能只是“喊口号”,而要用心用情,用实际行动去赢得群众的理解和支持。只有这样,才能让环保工作不再是“空话”,而是真正融入到百姓的生活中,成为他们自觉的行动。 所以,下一次当你听到那不断循环的广播时,不妨多一份理解,也多一份耐心。毕竟,只有用心沟通,才能真正赢得“心”的支持。让我们共同期待,一个更懂得“人情味”的宣传方式,能带来更好的环境,也带来更和谐的社会。人民日报评说 新华社锐评