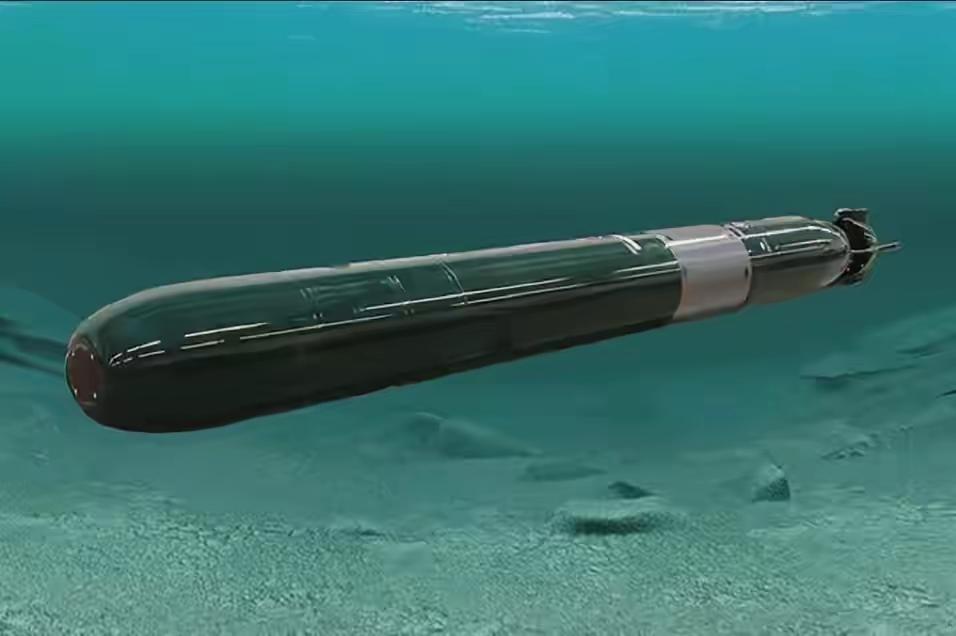

俄罗斯“海燕”与“波塞冬”,可保“数十年战略平衡”,为何这么厉害? 俄罗斯称“海燕”核动力巡航导弹与“波塞冬”核动力无人潜航器可保“数十年战略平衡”,并非空穴来风,而是基于两者打破传统威慑逻辑的“双域无解”能力——它们分别在空中和水下开辟了“看不见、拦不住、炸不烂”的核打击通道,把大国博弈重新压回“相互确保毁灭”的冷平衡。 “海燕”与“波塞冬”的厉害之处,不在于单件性能“秒杀”谁,而在于它们把核威慑空间拓展到传统反导/反潜体系覆盖不到的“盲区”,让任何大国都无法再幻想“干净利落地打赢一场核战争”。 这种“无解”的二次打击能力,正是俄罗斯敢于喊出“保二十年平衡”的底气——技术代差一旦形成,对手若要破解,就得重做一整空-天-海传感器与拦截器,时间与成本都是以十年、千亿美元计;而在此期间,相互确保毁灭依旧有效,世界便不得不继续活在“冷和平”里。 一、海燕:让北美本土再无“安全后方” 1. 射程无限,航时几天 机载超小型核反应堆直接给冲压发动机供热,理论航程只受磨损限制,可绕飞南极或沿大西洋漂飞几十小时,从墨西哥湾或加拿大北极任意方向溜进北美腹地,彻底绕过美国重金打造的北极预警/拦截体系。 2. 弹道无法预测,拦截窗口为零 传统洲际导弹的抛物线弹道可被天基红外/雷达提前锁定制导;海燕在 50–100 m 低空掠海/掠地巡航,红外背景杂波大,雷达视线受地球曲率遮挡,中段没有任何拦截器能长期伴飞,到达目标前 1–2 分钟才爬升俯冲,留给对方政客做决定的时间只有“一次咖啡杯掉落”。 3. 精度+当量双重保底 既可携带常规高爆钻地战斗部,也能装 100–200 kT 核弹头;误差 10 m 级,对地下指挥所、加固机库、航母码头实施“点穴”式摧毁,把“战术核”门槛降到常规冲突层面,形成“你不敢升级、我敢”的升级优势。 二、波塞冬:把沿海都市圈变成“人质” 1. 1000 m 深、200 km/h 的“水下高铁” 钛合金耐压壳+核动力汽轮机,可在任何现有反潜鱼雷最大作战深度以下持续冲刺;现役反潜体系(P-8A、SOSUS 海底声呐、Mk-54 鱼雷)对其几乎无效。 2. 两百万吨当量“海啸弹” 官方披露可携带 2 MT 热核战斗部;若在距迈阿密 80 km 外引爆,可掀起 300–500 m 局部海啸,淹没佛罗里达沿海 15–20 km 腹地,对纽约、洛杉矶、东京湾同样适用——把核威慑从“洲际导弹对轰”升级为“沿海城市瞬间消失”,迫使对手把防空反导预算再拆出一大块去“填海”。 3. 母港隐蔽、发射警告为零 由特种核潜艇“别尔哥罗德”号在巴伦支海或太平洋任意点释放,无需像洲际导弹那样提前加注燃料、暴露发射井;潜航器可静默潜伏海底数周,接到码流指令后即可单骑出击,美军事前很难拿到“数弹头升空”那种可照片取证的预警材料,政治决策被极端压缩。 三、组合效应:让“第一次打击优势”消失 传统核平衡靠“洲际导弹+核潜艇+战略轰炸机”三件套,但美军反导与全球快速打击系统(C-PGS)进步,使“先发制人+中段拦截”在技术上越来越有吸引力。俄罗斯用“海燕”与“波塞冬”把战场扩展到北美本土背后与沿海水下: - 你打我陆基导弹,我还有无限航程巡航导弹绕地球半圈回敬; - 你打我核潜艇,我还有潜伏在港外的波塞冬制造海啸级灾难; - 两者皆无法被现有预警体系稳定跟踪,也就不存在“一次性摧毁”的可能。 于是,任何理性决策者都必须假设:即使 95% 的俄战略核力量被瞬间抹掉,剩余 5% 的“海燕/波塞冬”仍能造成不可接受的二次损失——“先发优势”被稀释殆尽,战略平衡回到“谁也不敢动”的冷战式僵局。 四、技术与产业溢出:把“核威慑”变成“核经济” 在授勋仪式上特意强调,两款装备全部使用国产材料,超小型反应堆、耐高温合金、AI-水声导航等衍生技术可直接转民用:北极浮动核电站、深海采矿、远洋无人货船、空间核拖船等。换句话说,俄罗斯把“战略恐吓”与“产业输血”打包——既锁住外部安全环境,又给自己在制裁条件下留了一条科技迭代的新赛道。