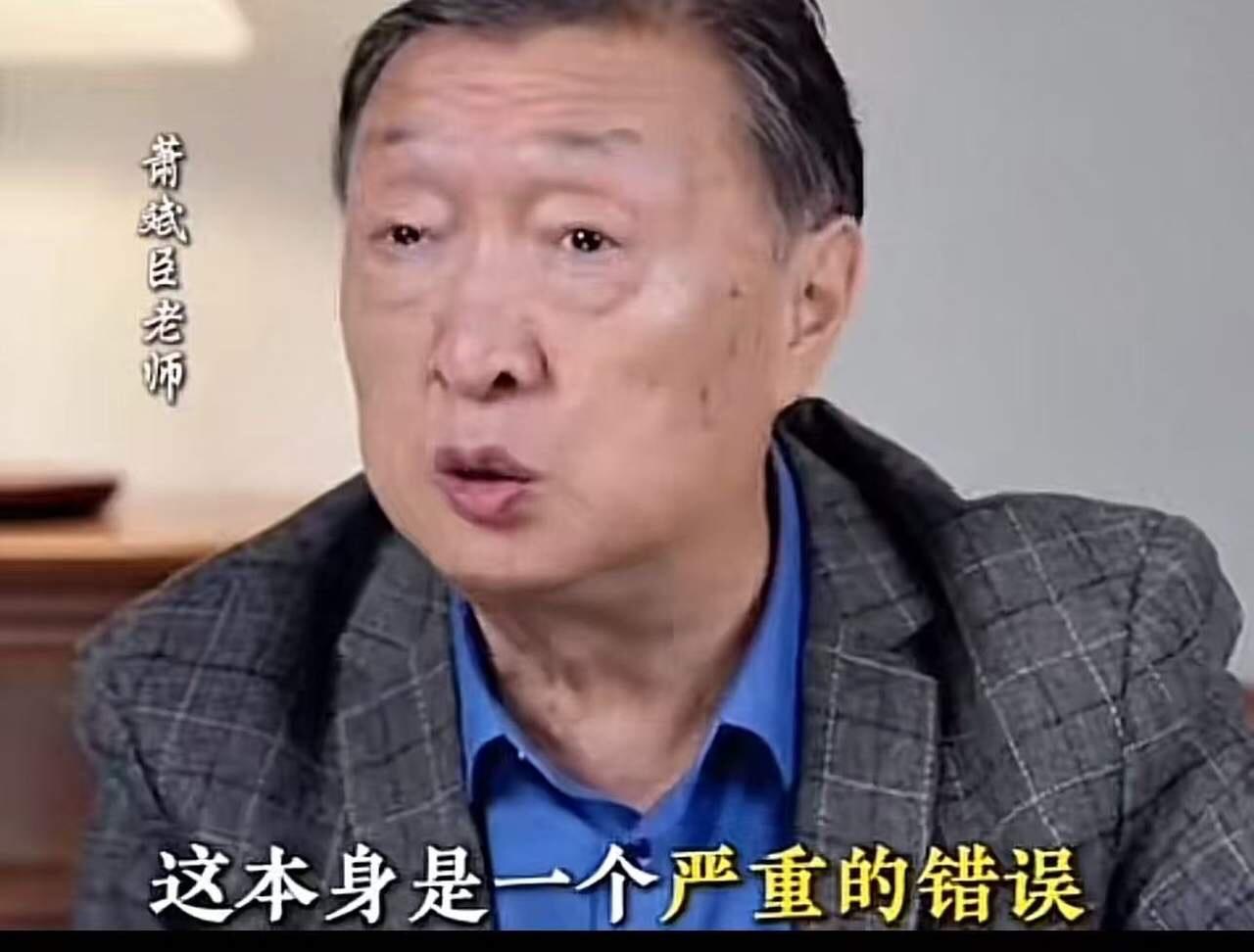

“这个老教师火了!”老教师批评说:“让家长去监督作业,这本身是一个严重的错误!现在的教师觉得让家长去监督批改孩子的作业是天经地义,那要老师干嘛?” 这番话一经传出,立刻引发了轩然大波。有人点头称赞,觉得这位老师说出了他们心中的疑问:难道教育的责任真的要全部转嫁给家长?有人则觉得太偏激,认为老师和家长应当携手合作,共同呵护孩子的成长。争论不断,但背后隐藏的,却是我们对教育本质的深刻反思。 其实,这个问题的核心不在于“让家长监督作业”本身,而在于我们对“责任”与“信任”的认知偏差。试想,孩子的学习,难道只是老师和家长的责任吗?还是说,教育的本质,是一种“引导与陪伴”,而非“监控与批评”?在这个信息爆炸、节奏加快的时代,孩子们面对的压力和诱惑比以往任何时候都要多。单纯依靠家长的“监督”,未必能带来理想的学习效果,反而可能让孩子觉得“被绑架”在一场没有硝烟的战场上。 更深层次的问题在于:我们是否还记得,教育的初心是什么?是点燃孩子内心的火焰,激发他们的潜能,而不是变成一场“谁更严格”的较量。我们常说“教育是心与心的交流”,但现实中,许多家长和老师却变成了“监督员”和“裁判员”。这样一来,孩子的成长空间被压缩,创造力和自主性被扼杀。 有人会说:“可是,孩子作业不做怎么办?不批评不管不问,岂不是放任?”这话没错,但问题不在“批评”本身,而在“方式”。真正的教育,不是用惩罚和压力来驱动,而是用理解和引导来激发。孩子们需要的是“被理解”,而不是“被监控”。 而且,值得注意的是,很多家长自己也在抱怨:我每天工作那么累,回到家还要陪孩子做作业,压力山大。难道这真是我们想要的教育生态吗?“家长责任化”是否已经成为了逃避老师责任的借口?其实,老师和家长都应该反思:我们是不是在用错误的方式,把责任推得太远,反而忽略了孩子的真正需求? 让我们换个角度想想:如果每个孩子都能在一个充满理解、信任和自主的环境中学习,他们的潜能会被多大程度地激发?他们会不会更爱学习,更愿意探索未知?这才是我们教育的最终目标——培养具有创造力、独立思考能力和责任感的未来社会的栋梁。 所以,这位老教师的“火了”不仅仅是因为一句话的冲击,更是因为它点燃了我们对教育本质的深刻反思。也许,是时候让我们停下来,问问自己:我们到底在为谁而教?我们希望孩子们成为怎样的人?而不是一味追求“成绩”和“效率”。 这场争论,远比表面上的“责怪”更深刻。它提醒我们,每一个孩子都是一颗尚未绽放的花朵,需要我们用心去呵护,而不是用压力去压榨。教育,应该是温暖的,是激发潜能的,是让孩子们在自由中成长的。 所以,下一次,当你看到孩子的作业堆积如山,别急着责怪老师,也别一味责怪家长。也许,我们都需要重新审视自己在这场教育中的角色——是监工,还是引导者?是压力的传递者,还是温暖的陪伴者?只有这样,孩子们才能在爱与自由中,真正成为自己想成为的人。家长批评 家长督促作业