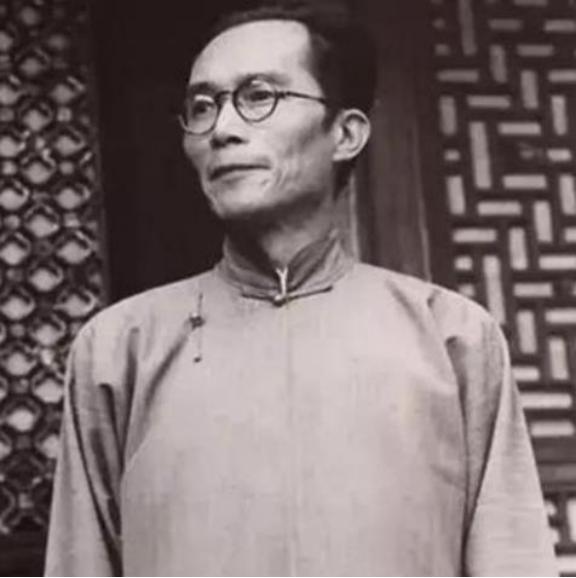

1962年,清华校长梅贻琦病逝。家人在整理他的遗物时,在病床底下竟然发现了一个手提包。谁知,打开之后,大伙都傻眼了。 一个老校长走了,留下的不是金银财宝,而是床底下一个不起眼的包。里面到底藏着啥,让围观的校友们眼眶发红? 梅贻琦1889年出生在天津普通人家,早年家境一般,但脑子灵光。1909年,他考上首批庚款留美生,远赴美国伍斯特理工学院学电气工程。那时候庚子赔款刚退还一部分,用来办教育,他亲眼见这笔钱怎么变成清华的实验室和图书馆。1914年毕业回国,1915年就进清华当物理老师,教书育人,渐渐升到教务长。办公室里总堆着课程表和学生名单,他管事严谨,从不马虎。 1931年4月,梅贻琦接任清华校长。那年清华园里新楼刚落成,他上任第一件事就是抓基金管理。庚款这钱来路特殊,是民族屈辱的补偿,每分每厘都得用到刀刃上。他不信别人,从那天起亲自记账本子,一笔一划记清楚。学校建宿舍、买仪器、发教授工资,全都有据可查。同事劝他找会计,他总说公款得自己盯着,免得出岔子。这习惯一养就是三十一年,账本越记越厚。 抗日战争打响,1937年卢沟桥事变后,清华南迁。1938年学校先到长沙,1940年转昆明,和北大南开合办西南联大。那里条件苦,教室是竹棚子,经费紧巴巴。梅贻琦带头减薪水一半,学校专车也没了,家里佣人辞退,夫人韩咏华靠卖糕点贴补家用。借高利贷维持开支,他每月核对还款,绝不拖欠。学生们上课时风吹日晒,他管着基金,确保老师们有饭吃、有书教。这段日子,清华出了不少人才,像钱学森、邓稼先,全靠这点骨气撑着。 抗战胜利,1946年学校回北平。梅贻琦继续掌舵,基金管理更严。1948年内战激烈,有人眼红清华的钱,想挪去买军火或补政府开支。他一口回绝,说这是教育专用,一毛不能动。压力大到极点,他决定带基金去美国保护。12月离北平时,账本全装包里,安全运到大洋彼岸。到美国后,他租小公寓,继续管基金,不让一分钱乱花。台湾那边请他重建学校,1955年他在新竹办起新清华,基金还是老规矩,用在教学楼和实验室上。 这些年,梅贻琦生活清苦。校长待遇有免费水电电话,但他从不乱用。家里没积蓄,孩子上学靠自己挣。校友们知道他节俭,但没想到穷到啥程度。1961年,他胃溃疡犯了,咳血住院。医生说并发症严重,他带上包住进台北台大医院。病床上还盯着账本,每天核对数字。基金管了三十年,从北平到昆明,到美国到台湾,每笔收支清清楚楚,从没亏空过。 1962年5月19日,梅贻琦在医院去世,享年73岁。身后没房产没存款,医药费是校友胡适他们凑的五百元。丧葬也靠捐款。家人和校友整理遗物时,在病床底下拉出个旧手提包。包锁锈了,用钥匙打开,里面没现金没首饰,就一摞厚账本。从1931年第一笔庚款记录,到住院前一天的支出,全是密密麻麻数字。最后一页写着住院费142元,从个人腰包出。下面一行小字:基金账目无误,查账人梅贻琦。封面还有备注:一生清华,一世清白。大家看呆了,这哪是遗物,分明是清廉铁证。管理千万基金,却一毛不贪,够震撼的。 这份账本不是流水账,是梅贻琦一辈子的脊梁骨。他管钱时,战乱中护着教育火种,重建时不让一分浪费。这在当时,教育界少见。清华基金本是庚款退还,承载国家耻辱,他用实际行动还了民族尊严。校友们看完账本,眼泪直打转,说这老头子太实诚了。包后来存进档案馆,两岸清华人常拿出来忆苦思甜,教育后辈公款公用,绝不动歪脑筋。 梅贻琦的清廉,根在爱国情怀上。他早年留美,见识西洋教育,回国就扑腾在清华园。校长三十一年,带出四万多学生,好多成了国家栋梁。西南联大那八年,办出奇迹,奠定新中国科技基础。去台湾后,新清华起步稳当,基金一分不少用在刀刃上。这故事告诉我们,管公事得像他那样,铁面无私,方能对得起老百姓的信任。 如今看梅贻琦,。他不是高高在上的圣人,就是个爱学校的天津汉子。穷归穷,但腰杆直。住院时包不离身,临走还记住院费自掏,这份较真劲儿,搁今天也值学习。党内同志常说,作风建设永不过时,他的账本就是活教材。教育为国为民,得从管好钱开始,一笔一笔对得起良心。