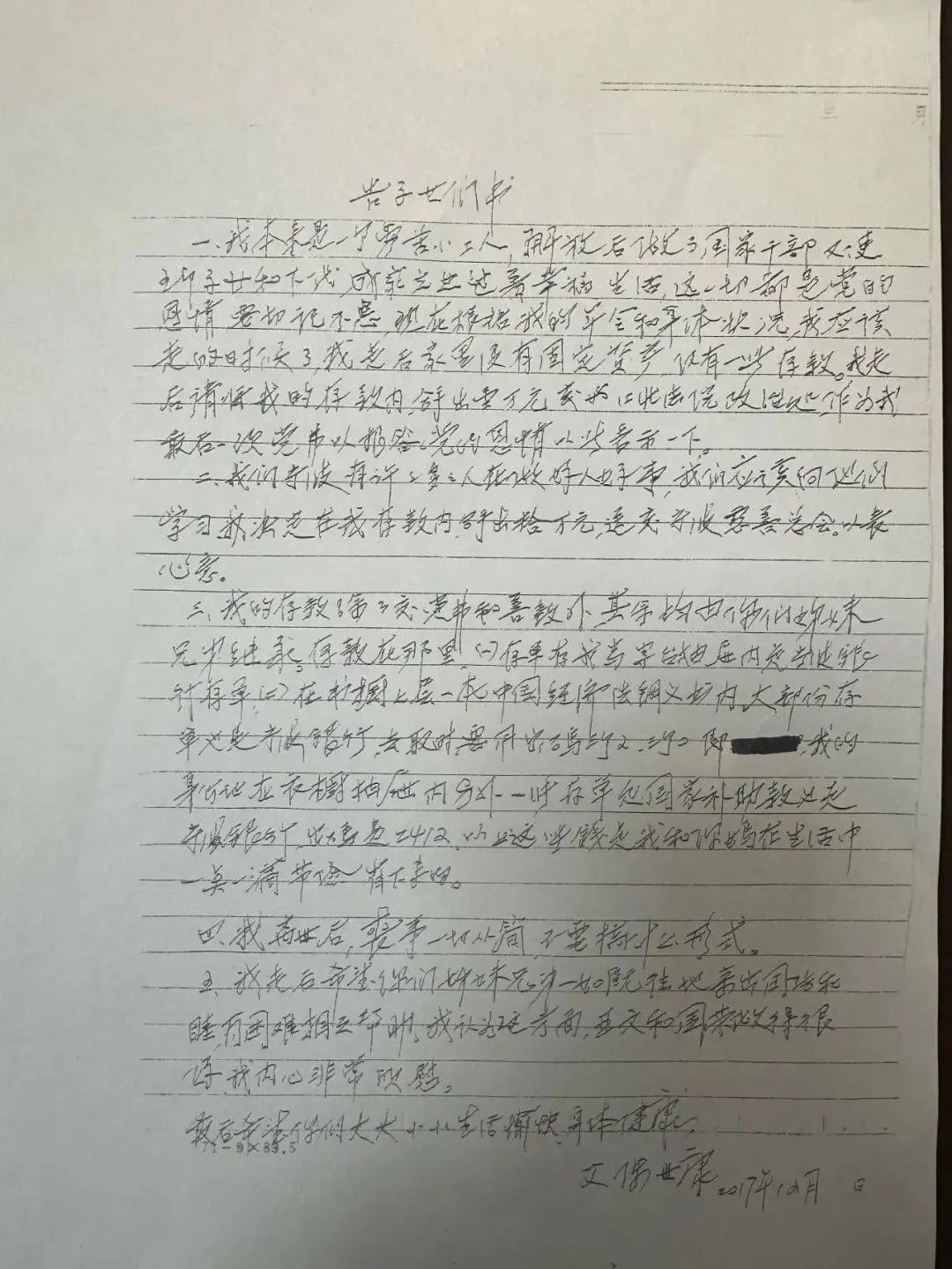

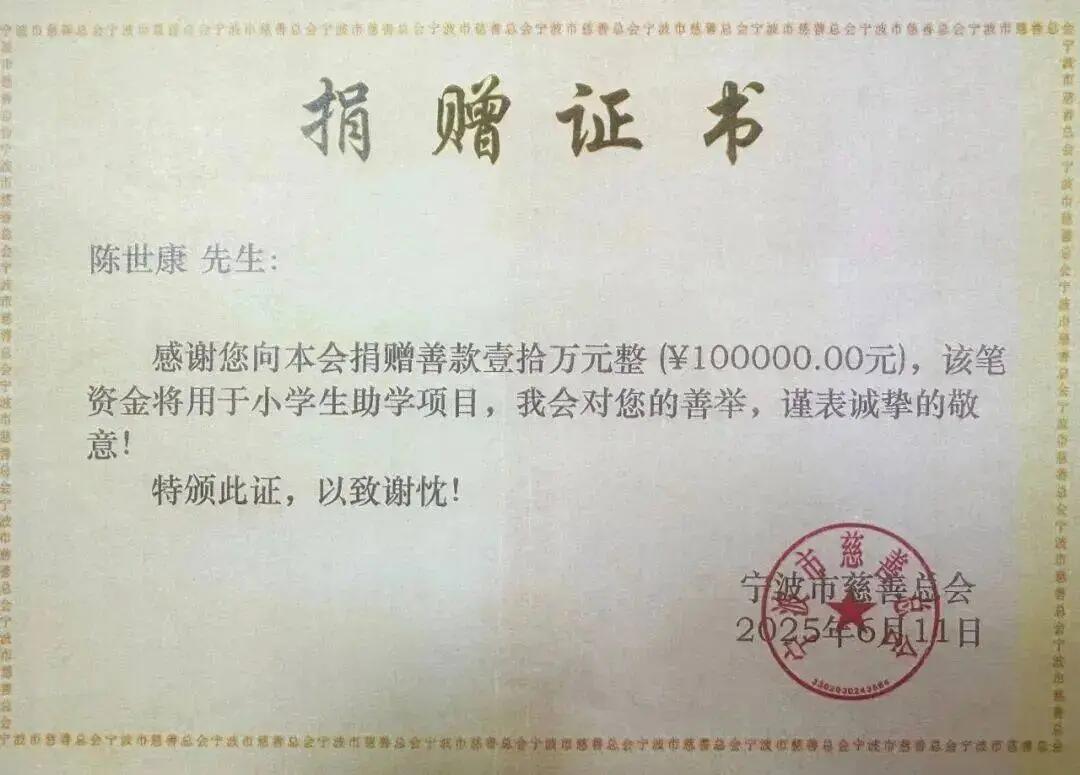

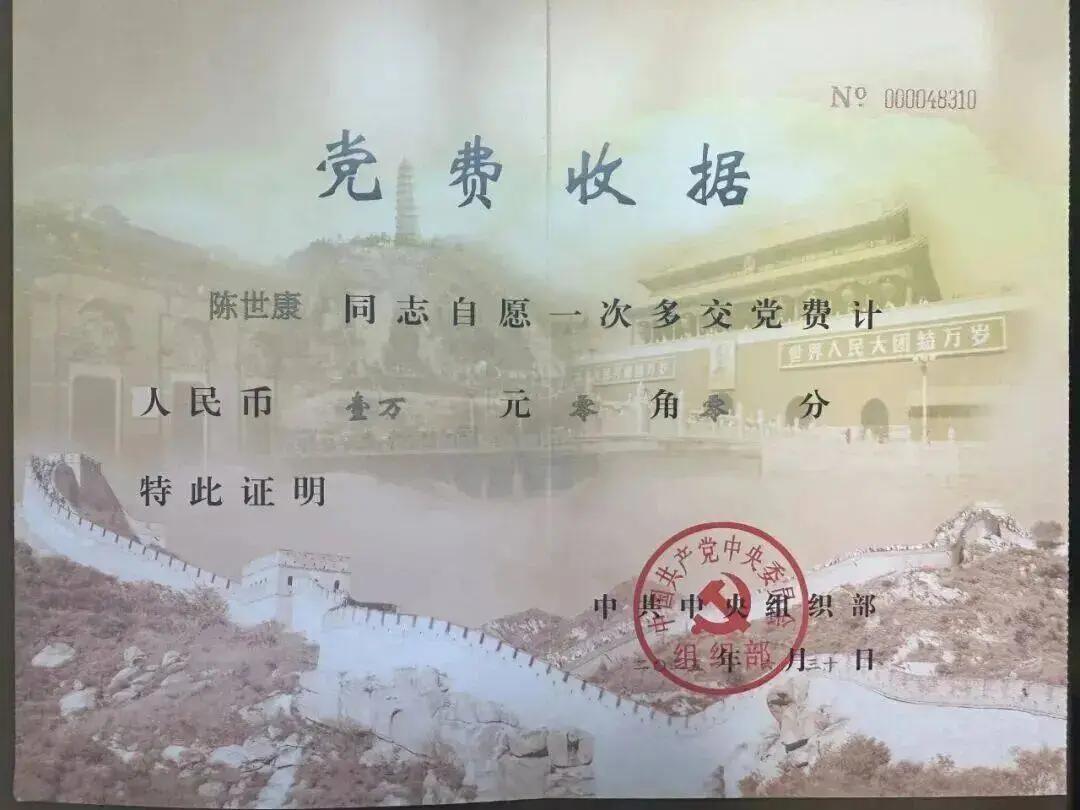

近日报道,宁波,百岁老人去世后,子女们在家中发现了一封8年前写下的“遗书”,里面特别交代了两件重要的事,让人泪目! “爸留下一封信,八年前就写好了。”当大姐在父亲书房找到一个泛黄的信封时,聚在客厅里的陈家几兄妹,谁也没想到,这是父亲给他们上的最后一课。 2025年4月,102岁的陈世康老人安详地走了。儿女们一边忍着难过,一边收拾他的东西,这才发现了这封他在2017年写下的《告子女们书》。 信不长,但每个字都很有分量,这位宁波市江北区人民法院的第一任院长,在信里郑重地交代了两件事:第一,从他留下的钱里拿出1万元,替他交给党组织,作为最后一次党费;第二,再拿出10万元,捐给宁波市慈善总会。 “我们几个看着那封信,半天都说不出话,”陈老的小女儿后来回忆道,“只觉得眼泪不停地往下流。” 1924年,陈世康生在浙江一个普通农民家里。那时正值战乱,他才十几岁,就为了糊口跑到码头上当搬运工,肩膀被沉重的麻袋磨破了一层又一层的皮。 “我爸很少提他年轻时受的罪,但他总说,1949年是他一辈子的转折点。”陈老的大儿子记得特别清楚,“新中国成立了,他这个‘苦力小工’才有机会上学认字,后来还成了国家的干部。” 正是这段吃糠咽菜的经历,让陈世康对党和国家有着最深、最真的感情。他从码头走进了法庭,人生完全变了样,但那颗为老百姓做事的心,从来没变过。 在法院工作时,陈世康有个大家都知道的习惯,身上总带着两个小本子。一个记案子的事,另一个则写满了来找他办事的人有什么难处。他觉得,当法官的,不能只照着法律条文判案,更得把大家心里的疙瘩给解开。 “记得有个案子,是老父亲告三个儿子不养老。”一位以前的老同事讲起,“陈院长没急着判,反而连着三个周末,自己蹬着自行车跑到村里,把那一家人叫到老房子里慢慢聊。最后,几个儿子都觉得脸红,主动答应好好养父亲。他说过:‘法律本身是没温度的,但法官的人心,得是热的。’” 在陈老看来,他本来就是个受苦的小工人,解放后当了国家干部,这一切都是党给他的恩情,所以,他希望子女们千万不能忘记。这些字写得不如年轻时有力气了,但每一笔都带着岁月的沉淀。 从字里行间,可以想象出老人当年在码头上干活、抬头看天的场景,第一次穿上法官制服时的心情,以及他举起右手宣誓入党的那一天。 他特别强调的两件事,一个是他对信仰的最终交代;另一个,则是他对这片生养他的土地最真诚的回报。他说:“咱们宁波有那么多好心人做好事,我们得向他们看齐。” 陈老的孙子记得,找到那封信后,全家人坐在客厅里,安静了很久:“那一刻,我们才真的懂了,什么叫家风。爷爷用他这一辈子是怎么做的,最后又用了这封信,教会了我们该怎么做人。” 更让儿女们感动的是,陈老在信里还专门嘱咐他们“兄弟姐妹一定要团结,要和睦”,他的后事越简单越好。他把自己的身后事安排得明明白白,却一点没考虑给自己办个多么风光的仪式。 陈老的大女儿还说,父亲一辈子清清白白,这11万块钱,差不多是他所有的积蓄了。但他们几个孩子一点没犹豫,马上就去联系了党组织和慈善机构。因为,这是他最后的心愿,作为子女,一定得帮他办好。 在生命的最后,这位老法官用最朴实的方式,完成了他最终的“判决”,这个判决,关乎信仰,关乎付出,也关乎一个共产党员最初的真心。 信源: 都市快报橙柿互动2025-10-31 ——深藏八年,一位102岁老人的特殊家书 文|一阳 编辑|史叔