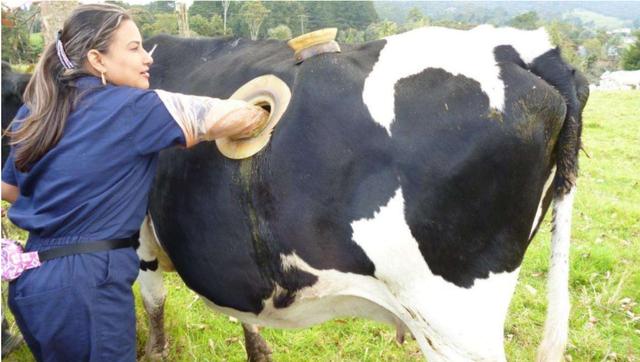

在美国有一个非常奇怪的现象,你会发现几乎每一只牛身上都开着一个“洞”不理解,美国养牛场为什么要这么做?原来这个“洞”大有学问,看完长见识了。 2024年,一张美国牧场的照片在网上疯传。 一头黑白花奶牛的左腹,有个巴掌大的圆孔。 评论区炸了锅:“太残忍了!给牛开膛破肚就为取乐?”“说是为了牛健康,谁信啊?” 那个看起来触目惊心的洞,学名叫“瘤胃瘘管”,是科学家为牛开的“健康窗口”。 它的存在,是关于“如何让牛活得更高效”的精密计算! 要理解这个洞,得先懂牛的消化系统。 牛是反刍动物,和人不同,它的胃分四个室,最大的那个叫瘤胃。 里面有数万亿微生物,专门分解牛吃的草、秸秆、干草,把纤维素变成能吸收的营养。 但这发酵罐有个bug,容易“罢工”。 人工饲养下,牛吃饲料太单一、狼吞虎咽,或者运动太少,瘤胃里的微生物就会胀气、积食、酸中毒。 轻的停食减重,重的会因胃里积液脓肿死亡。 二十世纪初,美国奶牛胃病频发,养殖户急得直跺脚。 等牛明显不吃草了再治,往往已错过最佳时机。 1928年,北达科他州农业学院的两位科学家做了个大胆尝试,给活牛的瘤胃“开窗”。 他们在牛腹侧划开小口,把瘤胃和皮肤缝在一起,装了个带盖子的塑料瘘管。 这招像给瘤胃装了个“透明观察口”,既能随时看里面草料发酵情况,还能伸手进去取样、清理积食,甚至直接加益生菌调菌群。 最初这只是科研工具,后来发现太实用。 渐渐地这洞,成了牛的“健康预警器”。 为什么美国愿意给牛开洞? 答案藏在他们的养殖模式里。 美国牧场动辄几千头牛,中西部大型牧场甚至管着上万头。 在这种规模下,一头牛多吃1公斤饲料、少长0.5公斤肉,乘以万头就是几吨饲料的浪费、几万元的损失。 养殖户要的不是“牛活着”,是“牛高效活着”。 瘤胃瘘管就是这种逻辑的产物。 康奈尔大学的“瘤胃瘘管实验室”常年养着20头“洞牛”,博士生们每天用瘘管取样,测试不同饲料的发酵效率。 玉米粉和干草比例差5%,牛增重能差20%。 加某种益生菌,瘤胃酸中毒概率降30%。 这些数据直接变成养殖手册,帮牧场把饲料利用率提高5%,一年省出几十万美元成本。 更现实的是,瘘管牛的寿命未必短。 威斯康星大学跟踪过50头瘘管牛,发现它们因消化问题死亡的几率比普通牛低40%,加上精心照料,平均寿命反而多活2年。 对养殖户来说,这不是“折腾牛”,是“给牛买保险”。 那中国为啥少见这种操作? 不是技术不行,是需求不同。 中国农业部2021年数据显示,全国70%的肉牛养殖户年出栏不足200头,很多是家庭散养或合作社模式。 对这些小农户来说,给牛开洞成本太高。 手术费要上千,术后护理要专人,采样分析得送实验室。 这些钱加一起都够买半车饲料了。 更关键的是,中国养牛的逻辑是“资源循环”。 玉米秸秆、稻草、酒糟这些农业副产品,本是垃圾,拿来喂牛能变废为宝。 养牛不是“工业终端”,是农业生态的一环,讲究“低成本+广覆盖”,而不是“极限效率”。 当然,中国也不是完全没“洞牛”。 中国农大、东北农大的实验室里,就养着几十头瘘管牛,用于研究反刍动物碳排放、饲料转化率。 但这些是科研,不是为了量产。 就像农民种地,美国用无人机喷药、卫星测产,中国小农户更信“看天吃饭+经验施肥”,不是落后,是适合自己的成本结构。 这洞也撕开了农业文明的观念裂缝。 动物保护主义者骂:“这是虐待!牛又不是机器,凭什么给人开膛破肚?” 支持者反驳:“如果能让牛少受胃病折磨、多活两年,这洞是福气。” 其实争议的核心,是农业发展的不同阶段。 美国走的是“工业化养殖”,把牛当生产资料,用技术最大化单产。 中国走的是“生态化养殖”,把牛当农业环节,用低成本实现可持续。 这里面没有对错,只有适不适合! 牛不会说话,但它们的消化系统会。 人类的每一次“开洞”,都是试图听懂这门“沉默的语言”。 从给牛开窗到研发胶囊,从追求产量到关注福利,农业的进步,从来不是非此即彼的选择,而是在效率与温度间,找一条最适合自己的路。 就像老农说的:“牛是庄稼人的伴儿,咋伺候都不为过。” 美国用洞伺候,中国用经验伺候,本质都是,对生命的敬畏,对土地的珍惜! 主要信源:(微信公众平台——美国人养牛,为什么要在牛身上开个洞?)