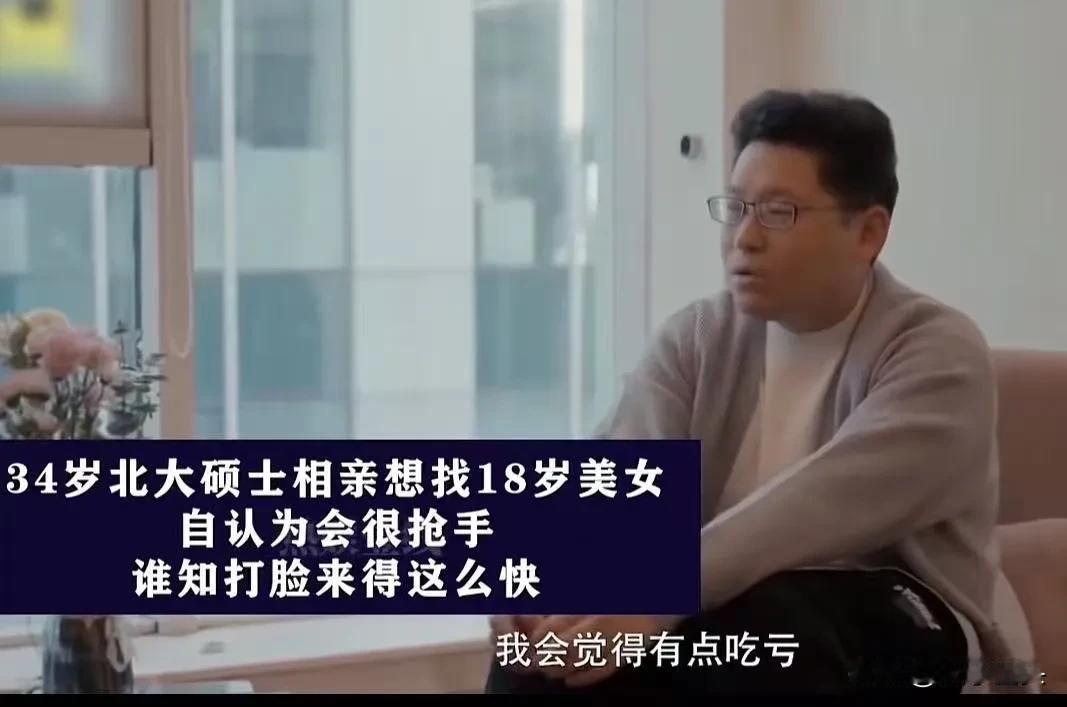

这是一个非常典型的认知偏差案例,也反映了当下婚恋市场中的一些现实问题。我们可以从多个角度来剖析这件事。 首先,我们来拆解一下男主角“舒克”的问题所在: 1. 对自身价值的误判(核心问题): · 他将自己的价值简单地等同于“北大硕士”、“北京两套房”、“收入高”。这些在传统意义上确实是优势,但它们是硬件条件。 · 他完全忽略了婚恋是双向选择,以及情感连接的重要性。他的条件对于追求稳定生活的同龄女性可能有吸引力,但他却想用它来“兑换”一个18岁少女的青春和未来,这本身就是一种价值错配。 2. 择偶标准的荒谬与不切实际: · 年龄要求(18岁):18岁的女孩大多还在上大学,世界观、人生观、价值观都尚未成熟。她们向往的是浪漫、陪伴和共同成长的恋爱,而不是一个比自己大16岁、带着“交易”心态的“叔叔”。他想要的不是伴侣,而是一个符合他幻想的“ trophy wife”(花瓶妻子)。 · 经济要求(能付北京首付):要求一个18岁的女孩有能力支付北京的首付,这简直是天方夜谭。这暴露了他既贪图对方的年轻美貌,又不想承担相应经济责任的矛盾心理。他潜意识里希望对方“自带资本”,以免“占他便宜”,这是一种极度精明和算计的表现。 3. 心态上的致命缺陷: · “吃亏”心态:他认为找同龄女性“吃亏”,这种物化女性、将婚姻视为一场不能亏本的生意的想法,本身就令人反感。 · 缺乏自省能力:在被多次拒绝后,他不反思自己要求的不合理,反而归咎于“女孩子质量不行”、“没眼光”,这是典型的“普信男”(普通且自信)思维。 · 活在自己的世界里:他的自信建立在与社会比较和物质堆砌上,直到前女友嫁给一个更有钱的人,他才被“降维打击”,意识到“人外有人”。他的世界观是脆弱的。 其次,我们来看看现实为什么“打脸”: 对于他目标中的“18岁、漂亮、有能力付北京首付”的女性来说,他的“北大硕士”和“两套房”吸引力是有限的: · 她们可能本身就家境优渥:能付北京首付的年轻女孩,家庭背景大概率不输于他,甚至远超于他。她们不缺房子。 · 她们更看重情绪价值和外形:在这个年龄,高大帅气、幽默风趣、能提供情绪价值的同龄男性,远比一个精于算计的34岁男性有吸引力。 · 他的条件并非稀缺品:正如网友一针见血的讽刺,一个“18岁、北大毕业、漂亮、能付首付”的完美女性,有什么理由去选择一个“小眼睛,肥耳大头,丑不拉几”且心态不佳的男性呢?婚恋市场上,这样的女性是顶级的稀缺资源,她们的选择面极广。 最后,这件事给我们的启示: 1. 婚恋不是简单的条件交换:一段健康长久的关系,建立在相互尊重、共同语言、情感共鸣和三观一致的基础上。只谈条件,不谈感情,最终只会找到同样精于算计的对象,或者根本找不到。 2. 自我认知的重要性:一个人真正的魅力,来自于他的品格、情商、视野和为他人着想的能力,而非仅仅是一纸文凭和几本房产证。舒克最大的问题,不是条件不好,而是心态和认知配不上他的物质条件。 3. 尊重是前提:无论自身条件如何,在择偶时都应该尊重对方。舒克对女性的物化和“吃亏”论调,是他失败的根本原因。 总而言之,这个故事生动地说明了:在婚恋这场“考试”中,舒克只做了“硬件”题,却在“软件”(情商、心态、共情能力)和“价值观”大题上交了白卷。他的失败,不是市场没眼光,而是他自己的“估值模型”从一开始就错了。 前女友的婚事,是现实给他上的一堂最深刻的课——当他还在用房子作为筹码时,别人已经进入了用综合实力和情感连接赢得幸福的维度。