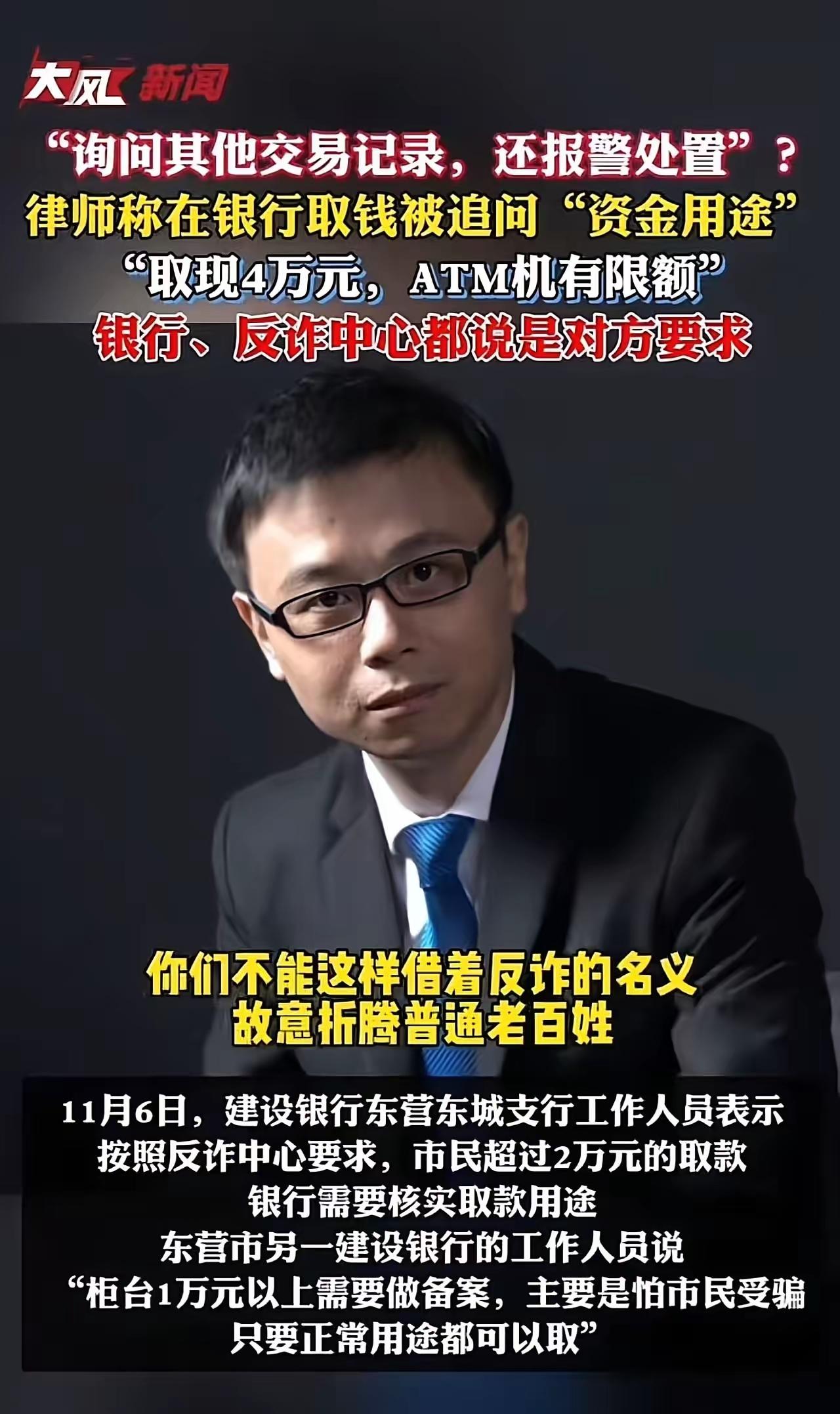

银行这次碰到硬茬了!山东东营,一位律师去银行取4万现金,本以为只是普通的取款操作,没想到迎面而来的是一场“隐私之战”。银行工作人员追问“资金用途”,律师觉得这侵犯了自己的隐私权,坚决拒绝告知。结果,银行竟然直接报警,将事情推向了一个令人震惊的高潮。 这不仅仅是一次普通的取款事件,更像是一面镜子,折射出我们社会中关于隐私、权利与监管之间的激烈角力。银行的“问责”是否合理?律师的“抗争”是否正当?在这个信息爆炸、个人隐私日益受到威胁的时代,这个事件背后隐藏的深层次问题,值得我们每一个人深思。 你是否曾经在银行取钱时,也遇到过类似的尴尬?当银行问你“资金用途”时,你是不是也会觉得那是一种无形的压力?尤其是在这个“看脸”与“看钱”的时代,隐私似乎变得越来越脆弱。银行作为金融机构,理应保护客户的隐私,但同时又肩负着反洗钱、反恐怖融资的责任。这两者之间的天平,究竟该如何平衡? 更令人震惊的是,银行竟然选择报警,将一名律师推向了风口浪尖。这背后,是不是存在着某种对“普通人”隐私的无声侵蚀?还是一种对“金融安全”的盲目追求?这场“取钱风波”像极了一场社会的缩影:在规则与人性、监管与自由之间,我们到底站在哪一边? 律师的反应也引发了网友的热烈讨论。有的人支持他的维护隐私权,认为银行的追问过度、侵犯了个人自由;有的人则觉得银行作为金融机构,有责任了解资金流向,以防洗钱和非法交易。争论激烈,但都无法忽视一个事实:在这个信息化的时代,个人隐私正变得越来越脆弱,谁又能真正保障我们的权益? 更深层次的问题是,银行的“追问”是否真的合理?还是一种“默认”的监管方式,逐渐演变成对个人的无形束缚?如果每次取款都要“报备用途”,那我们的自由还能剩下多少?这不禁让人想起那些被“疑似洗钱”或“非法资金”标签困扰的普通人,他们的生活会不会因此变得更加难堪? 而这个事件的结局也令人深思。银行领导公开道歉,承认了操作上的不妥,但这是否就能平息公众的疑虑?或者说,这只是冰山一角?我们需要的不仅仅是一次“道歉”,更是制度上的反思与改革。我们要问:在保护金融安全的同时,如何不让个人隐私成为牺牲品?如何建立一个既安全又尊重个人权益的金融环境? 这起事件或许只是一个开始。它提醒我们,每个人都应该关心自己的隐私权,也应该关注我们这个社会的规则是否合理、是否人性化。毕竟,隐私不仅仅是个人的“秘密”,更是我们每个人作为自由个体的底线。 所以,下次当你走进银行,面对“资金用途”的追问时,是否会像那位律师一样,勇敢地说“不”?或者你会选择沉默,默默接受?这场“隐私之战”,不仅仅关乎一个人的权益,更关乎我们每个人的未来。让我们一起反思:在这个信息时代,如何守护我们的隐私,才能真正拥有属于自己的自由?东营律师