1960年12月22日,佛罗里达清晨的海风裹着盐味扑向卡纳维拉尔角,基地里灯火通明,十几位工程师围着一只身披灰色毯子的黑猩猩忙个不停。谁也没有想到,这个毛茸茸的小家伙将在41天后替人类把故事写到地球大气层外。

比同伴更早醒来的它叫“哈姆”,三岁半,体重十几公斤,来自喀麦隆雨林。被捕前,它只懂攀爬与觅食;此刻,它已经学会在密闭舱内拉杆、按键,并用咧嘴大笑换取香蕉。训练师时不时提醒:“动作要稳,要快,别发呆。”哈姆听不懂英语,却能分辨按钮亮起时香蕉有没有着落,这就是NASA急需的条件反射。

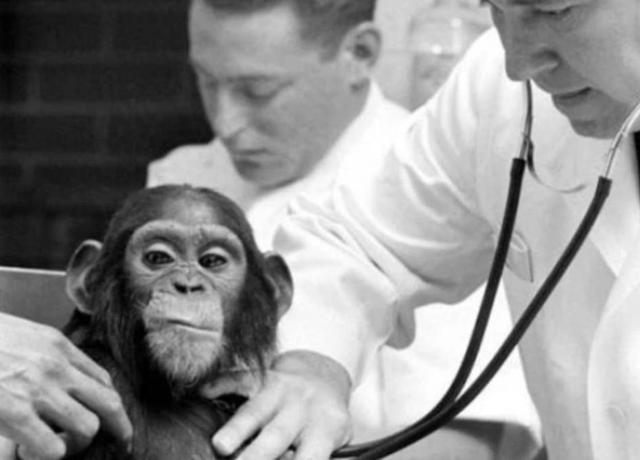

训练周期极短。从心电图到血压,从耐低氧测试到离心机加速,项目组像赶工一样把航天员课表全部塞进猩猩身上。有人质疑节奏过猛,会不会留下后遗症?记录员悄悄在笔记里写下一个疑问号,随后被下一波测试推着往前走。

1961年1月31日8时55分,编号MR-2的红石火箭拔地而起。加速度像无形巨掌把哈姆死死按进座椅,仪表显示峰值7.7G。半分钟后,地面收到第一组遥测:“脉搏176,呼吸急促,但动作指令执行正常。”控制台有人小声嘟囔:“别掉链子,伙计,给你一车香蕉。”话音未落,推力结束,飞行器冲破云层,沿着过量倾角继续上窜。

实际顶点高度251公里,远高于原计划。超过极限的弹道带来剧烈抖动,氧气罐阀门短暂失灵,舱内气压下降。哈姆扑腾挣扎,却依旧完成三次拉杆动作。有人后来回忆,“如果那是一名新手宇航员,很可能早已眩晕失控”。

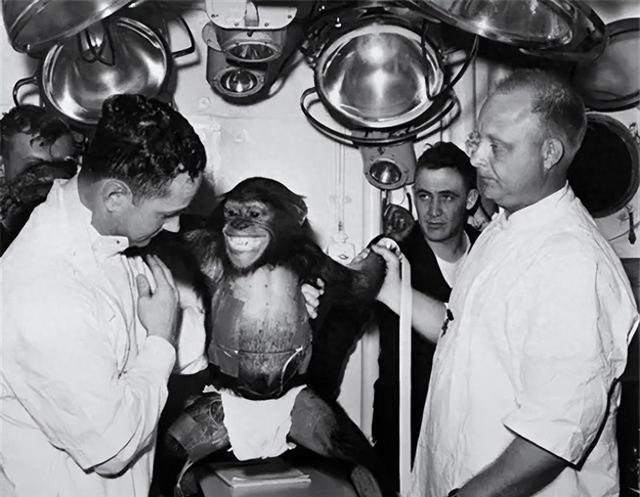

16分39秒后,返回段开始。巨响伴随高温等离子包裹舱体,“嘭”的一声减速伞拉开却半折,下降率瞬间攀升。海面迎面砸来,坐标大西洋百慕大东北方。搜救人员抵达时,隔着舱盖听到微弱拍击声,“咚、咚”,像在回答“我还活着”。救援艇吊出舱体,海水倾泻而下,浸湿了哈姆的毛。它被抬到甲板,第一反应不是尖叫,而是伸手去够地面滚落的一根香蕉,现场笑声此起彼伏,连紧绷的工程师都松了口气。

活着回来并不意味着代价为零。医学报告写道:肾上腺皮质激素水平异常、高血压、肝功能数值偏移;最刺眼的结论是——“存在早衰倾向”。哈姆被转送到华盛顿国家动物园,官方宣称它将享受“英雄待遇”。游客络绎不绝,闪光灯像雨点击打围栏。两年后,工作人员发现它的心肌增厚、毛发开始稀疏,体重莫名下降。科研团队把这些现象与当年的超常加速、辐射暴露联系起来,却拿不出确凿证据,也没法追回那16分39秒里发生的一切。

冷战背景下的航天竞赛没有因为一只猩猩的遭遇而稍停。1961年4月12日,加加林乘坐东方一号绕地球一周,美国随即在5月5日把谢泼德推上亚轨道;再往后是双座飞船、多人同步、舱外行走,直到1969年的“阿波罗11号”。每一项突破都在缩短“人类迈出那一步”的日程表,却也将生物实验体的牺牲淡化成数字——编号、重量、心率曲线,没多少人再提起哈姆的脏兮兮的小毯子。

1978年1月18日,堪萨斯州北部的研究保育中心传来噩耗:哈姆死于心力衰竭,享年25岁,比同种平均寿命短了整整15年。解剖报告指出,它的心脏存在纤维化灶,肝脏有明显放射性损伤痕迹。文件被归档,盖上“机密”章。外界只得到一句平淡公报:“前宇航猩猩哈姆因自然原因离世”。

有意思的是,就在哈姆尸骨入土后不久,NASA内部悄声讨论是否继续采用灵长类做高辐射长时试验。争论持续数月,最终没有了下文——技术已经往模拟器、电子系统与药物保护方向转移,动物验证的时代即将结束,哈姆仿佛完成了历史赋予它的全部任务。

哈姆的骨骼现存于华盛顿国家航空航天博物馆的对面楼里,精密仪器每隔几年会扫描一次,追踪微量元素衰减情况,企图为早年的辐射剂量找到更直接的证据。展柜旁没有霓虹灯,也没有嘈杂人流,只有一张小小铭牌写着:Ham,1957-1978,TheFirstChimpanzeeAstronaut。

在那场以速度和技术为名的竞赛里,小国比拼卫星,大国比拼舱位,一切焦点都对准“谁先一步”。但在251公里的高空里,一只擦着门槛飞过的黑猩猩用缩短的十五年提醒后人:通往太空的路,从来都不轻盈。