小时候看的教科书里写的 “烽火戏诸侯”,说周幽王为博褒姒一笑,点燃烽火骗诸侯千里驰援,这剧情看着跌宕起伏,实则漏洞百出,细想全是离谱操作。 “烽火戏诸侯” 仅见于《史记》和《吕氏春秋》(后者是 “击鼓戏诸侯”),《竹书纪年》《国语》这些同时期的硬核史料压根没提,连 2012 年整理的清华简也没记载这一情节。 所以这故事连基本的可行性都没有,完全经不起推敲。 最明显的就是距离和交通。教科书没告诉你,当时主要的诸侯国都在函谷关以东,而西周王城镐京在关中,两地相隔数百里甚至上千里。 古代没有高铁飞机,全靠车马出行,诸侯得到消息后,得先点齐兵马、备足粮草才能出发,这一套流程下来,最少也得一个月时间。 就像网友说的:“烽火台离有些诸侯都很远,古代交通很差,你不能为看这一个笑话在烽火台上硬生生等上几个月吧?” 而且西周的烽火台主要用途是边境预警防犬戎,根本不是召诸侯勤王的,司马迁显然混淆了烽火台的功能。 西周灭亡的真相,跟 “博美人一笑” 半毛钱关系没有。 因为不是烽火戏诸侯,而是幽王废长立幼,破坏了规矩,礼坏乐崩,申侯联合外族打幽王,诸侯选择不救,干涉周王室废立,选择站队两个周王,博富贵! 周幽王放着好好的王后申后(申侯之女)和太子宜臼(申侯外孙)不用,非要破坏嫡长子继承制,废长立幼,改立宠妃褒姒的儿子伯服为太子,这操作直接激怒了手握兵权的申侯。 申侯二话不说,联合缯国和西夷犬戎直接杀到镐京。 清华简《系年》早就证实了:是幽王先主动出兵围攻申国,申侯才反戈一击,最终在骊山杀了幽王。 申国离镐京才 100 多公里,犬戎骑兵几天就能赶到,诸侯就算想救也根本赶不及。更何况诸侯们也不傻,幽王破坏周礼在先,礼坏乐崩之下,他们干脆趁机选边站队博富贵,谁愿意管这趟浑水? 那司马迁为啥会写这个故事? 他当时手上的史料少得可怜,官方能参考的只有一本《秦纪》,还又简略又没明确纪年,连哪位国君在位几年都没写清楚。 再想想西周的史料有多惨:先是犬戎攻破镐京烧了一批,后来王子朝之乱又带跑一堆,秦始皇焚书再烧一波,到项羽屠咸阳时,剩下的也没逃掉。 哪还能指望他接触到完整的西周史料?没辙,只能去采撷民间流传的杂说异闻来填补空白,“烽火戏诸侯” 这种有情节、有冲突的故事,自然就被收录进去了。 说到底,“烽火戏诸侯” 就是层累出来的文学传说,掩盖了西周灭亡的真实原因 统治集团内部的权力内斗,再加上外戚联合外敌的致命一击。

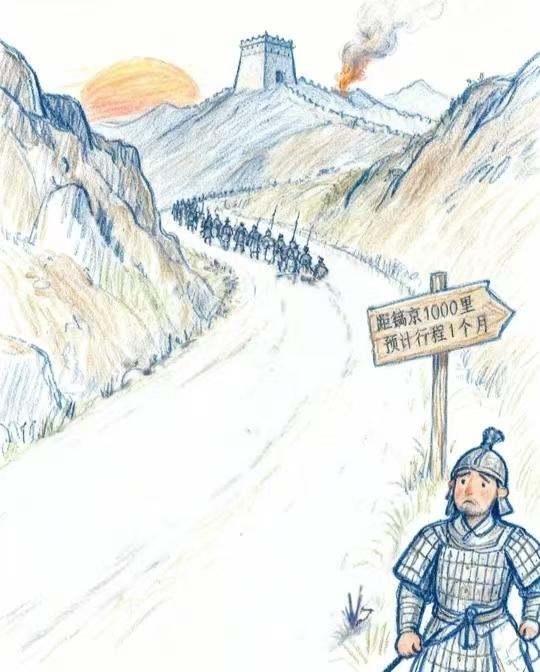

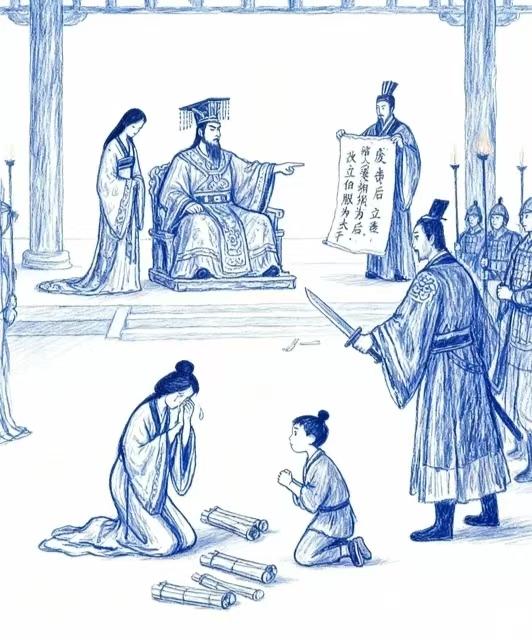

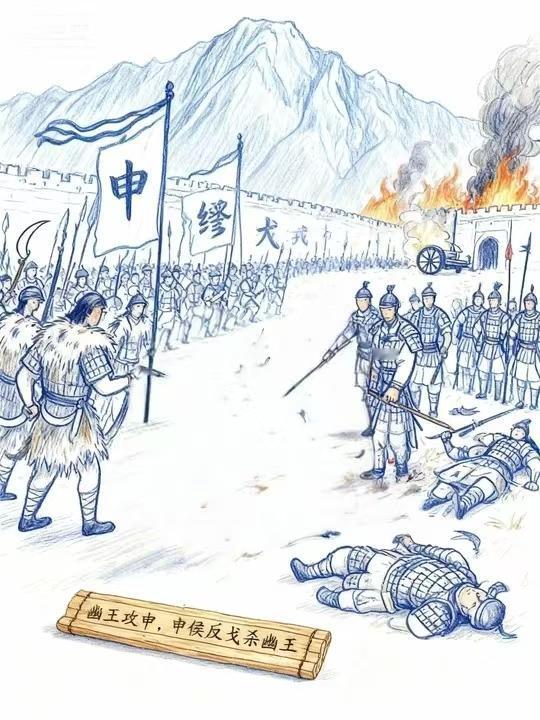

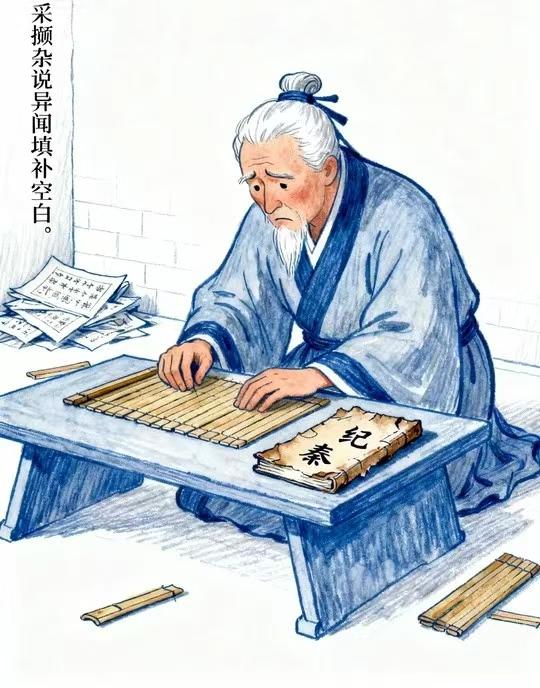

评论列表